汉服复兴二十年:80后遭焚衣,90后在拼多多开店,00后穿上街

摘要:到了2003年,这个问题变成了着装疑问:华夏复兴,衣冠先行。

德克士就餐。一群大学生模样的人在楼下指指点点。不多一会儿,餐厅人声鼎沸,这群人冲到楼上,要求她把汉服脱下来。原来,对方误把汉服当成了和服。

这是历史上有名的“春熙路烧汉服”事件。那一年,卓桐舟和三千还没听说过汉服,13岁的杨熙程也没有。不过他迷上了古风音乐,通过这个圈子渐渐了解到汉服。2013年,他通过朋友介绍,加入了“冰城汉韵”。这家哈尔滨最大的民间汉服社,陪他度过了整个高中。

他没有赶上最早的汉服运动,只是作为萌新加入地方汉服组织。那时候,意识形态的部分已经减弱了,但他跟随汉服元老上街推广,还是会明确提出“汉文化”这个词。“始于衣冠,达于博远”的口号一直有,吸引的都是对传统文化感兴趣的人。

▲2015年,“冰城汉韵”联合其它高校举办祭孔活动,当地媒体对此进行了报道。

“我们会围绕传统节日,开展社团活动。每个活动最核心的环节,一定是古礼复原。” 杨熙程的印象里,汉服其实是一件具有仪式感的事,“这可能和现在的朋友们不太一样吧”。

这一年,上海同济大学的李蝈蝈,开始日常穿着汉服。她那时的汉服数量,已经比常服还多了,“我想提高汉服的使用率,而且汉服社社长穿汉服,理直气壮”。李蝈蝈把穿汉服当作行为艺术,每天都会拍摄一张今日穿搭,“我主要在校园活动,偶尔外出会跟时装混搭”。

那时候穿汉服出街,还时常被人说成是“唱戏的”。一个人不敢出街,一群人胆子就大了。杨熙程记得,有一年七夕活动,大家解散去吃东西,“整支队伍浩浩荡荡走过去,一条街的小吃店都是我们的人,那一刻我真感觉吾道不孤”。

直到有一年,董卿说出“这是汉服”四个字,杨熙程才觉得“天晴了”。在此之前,同袍尝试上各种节目推广汉文化,频繁遭受误解甚至侮辱。有档节目的主持人直接在现场说,“以为哪个澡堂子出来的”。

他们只能在群里互相安慰,“至少同袍们表现出了应有的素质和礼貌”。

▲2017年,董卿主持的《中国诗词大会》中,16岁的武亦姝也常常穿汉服上节目。

“仿佛一夜之间,大家都知道汉服了。”有一次,杨熙程穿汉服去水果摊。对面大妈说这是韩服,卖水果的大叔纠正她,说这是汉服, “那一瞬间被感动到了”, 杨熙程没想到,一个“卖水果的大叔”会帮她维护“汉服”之名,杨熙程觉得,中国人终于觉醒了。

2017年,杨熙程参加自主招生,考上了北大中文系。刚入学之后,李蝈蝈拍了下自己的汉服衣柜,没想到视频点击量飙升——自那之后,拍汉服几乎占据了她每一个周末。

这一年,一个叫李子柒的姑娘突然火了。她最有名的一期视频,是用葡萄皮染布制衣。李蝈蝈也曾这样操作,后来紫色褪成了灰色。不过她因此迷上了植物染,开始尝试用洋葱皮、紫花地丁等植物染布。布料染好后,再配上图纸和尺码,寄给裁缝或绣娘。

“一开始,只是因为市面上的汉服颜色太少,我才自己动手。现在成了我染什么颜色,就有商家跟着出什么颜色。”

不过,市面上的汉服颜色,很快就要丰盛起来了,局势,也将朝着超出李蝈蝈预料的方向而去。

从文化复兴到消费浪潮

“去年11月开始,我买了五套汉服。”邹水元很容易“移情别恋”,今年1月买了3件JK,过年的时候买了2件Lolita,现在又迷上了旗袍。

2004年,邹水元生于南昌一个小县城,在《美少女战士》的音乐中长大,现在还喜欢动画片《芭比之梦想豪宅》。“刚买完汉服就期末了,我找了两个麻袋,特地把它们拉到乡下”。邹水元读完初中直接上了五年制大专,“念高中太累了”。

她老家在农村,有山有水,有土狗,有燕子筑窝。带汉服回家,是因为“森林里一定能拍出仙女的感觉”。叔叔惊奇地打量着她,问她这是哪国的衣服。爸爸埋怨她,“你看全村就你一个人穿”。邹水元窃喜,“只有我一个人发现了这么漂亮的衣服”。

▲今年春节,邹水元特地把汉服带回乡下,让表妹帮忙拍照。 受访者供图

为了配汉服,邹水元还“入了簪坑”。她买齐了珍珠、铜丝、花瓣等材料,结果做出了一堆“不人不鬼的东西”。但这并不妨碍她把成品戴在头上。碰上疫情,她小半年没出家门,把汉服穿成了睡衣,“夹菜要扶袖子,上楼要提裙子,其它没啥”。

倘若把汉服运动拆成几个阶段,十年一周期,那么2010年之前主题是“民族复兴”,2020年之前是“传统文化”,这之后更多是“消费浪潮”。共青团中央设立“华服日”,汉服网店数量呈几何数增长,饭圈文化也被带了进来。

2017年,女性占汉服同袍的九成,近两年下降到85%。“可能因为男性对外表的关注度上来了”,杨熙程说,八年前他刚接触汉服的时候,男女性别其实是均衡的。现在女生数量上升又下降,只是因为很多人把汉服当漂亮衣服来穿。

“前几年去西塘汉服节,从来不会有桥快塌了的感觉。”2013年,方文山举办民间最大的汉服盛会——西塘汉服节。李蝈蝈从第二届开始参加,只有一个感觉:人越来越多了。

李蝈蝈偶尔会做时装&汉服混搭视频。比如,马面当长裙,立领对襟当衬衫,褙子当防晒衫。她的汉服朋友坑坑,甚至拿皮衣做汉服,把汉服穿出了蒸汽朋克感。这种复古和现代碰撞、提供通勤建议的视频,尤其受粉丝欢迎。

但李蝈蝈并不喜欢,“汉服根本不用日常”。

作为形制党,她很难接受“不符合服饰史逻辑”的汉服,比如两片式裙装。但对三千来说,这根本不是事,“一片和两片区别很大吗?普通人又看不出来”。

▲三千经常跟小姐妹组局,一起穿汉服出去吃火锅、逛街。摄影:安舜

这样的冲突背后,是汉服逐渐从一小部分人心中的“理想主义”破出圈,成为了大众审美的一部分。

这又成了某种吊诡。曾经的抗争,被焚烧和羞辱过后的坚持,是为了维护汉服背后的文化意义,但当汉服真的出圈了,却又和他们心中想象的不一致:汉服不再是有明确规制、材料的高等级服装,而是融入了当下的时尚圈,成为了一个元素。

卓桐舟是极少数洞悉这一微妙变化的人之一,卓桐舟正准备在拼多多上线汉服店铺,主打的原创汉服价格均为百元左右。

00后已经成为中国的消费新生力军,仅在拼多多平台上,就活跃着5700万00后用户。其中很多都是汉服出圈的主力。

在中国,像卓桐舟、李蝈蝈这样可以花数百元买一套汉服、可以上名校或者留学、可以买单反的汉服玩家,属于绝对的极少数。

而绝大多数青少年,如同三千和紫樱,他们或许没有完整的国学教育,对于文化复兴这样的大概念没有什么热情与责任感,他们所知道的,是用汉服那种“独特”来定义自我的存在,彰显个体的美。

疫情后,23岁的紫樱从日本回来了。一个人在日本的两年,她在免税店和餐馆工作,一天要转场连续站12个小时,在3平米的小屋住了一年半。除去基本开销,剩下的钱都给了汉服,“这是我在日本的依靠,我挣钱不为别的”。

“顺风上船的人和逆风上船的人,心态上很不一样。”杨熙程觉得,00后幸运地享受了前辈努力的成果,现在行业至少有三个进步:一是穿衣自由,上街不会被人指指点点;二是新人很容易买到便宜汉服;三是汉服形制大体正确,设计审美也提高了很多。

▲做一次汉服全妆造要2小时。三千下班后在地铁整理头发。摄影:安舜

告别了摄影工作室后,三千成为了电商主播。在拼多多的直播间内,三千身着汉服直播成为了独特的风景。

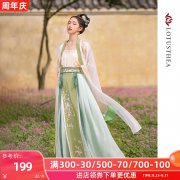

5月11日,一个汉服品牌在拼多多、淘宝等电商平台上同步推出了新款预售,上衣、吊带和百迭裙三件套,只要120块钱。十分钟,销量从0涨到了25万。这是疫情后汉服界一个销售奇迹,被认为“掀起了白菜汉服的消费潮流”。

年轻人已经把汉服当成了普通衣服。邹水元在拼多多上买了大量“退货包运费”的汉服,意外的是,这些店虽然装修简陋,但实物跟图片没差别,“连裙摆褶子都一样”。尽管在一些论坛里,仍然有些年龄大的汉服玩家认为,超过500块的衣服才能算真正的汉服。

“我会找朋友鉴别,正品店我都记下来,发到论坛上。”现在,邹水元买一件汉服的价格不到100块。

这正是卓桐舟上拼多多开店的理由。5岁起就学习中国传统文化的她,不认为自己和“仙女党”有区别,“归根到底,我们都是为了美才穿汉服的”。

▲在拼多多的直播间内,三千身着汉服直播成为了独特的风景。

她讨厌“汉服圈”这个说法,“我不是汉服圈的,我就是入了汉服坑”。

两代汉服文化的青年拥趸在消费中,最终完成了一次关于自我身份认同的隔空拥抱。

图文来自网络,侵删。

两会系民生,“汉服议案”知多少?

两会系民生,“汉服议案”知多少? 急速膨胀的汉服产业:规模超10亿,有店铺订单排到后年

急速膨胀的汉服产业:规模超10亿,有店铺订单排到后年 榕现明制汉服婚礼 凤冠霞帔视觉惊艳

榕现明制汉服婚礼 凤冠霞帔视觉惊艳