宋仁宗的衮冕——中国史上最华丽的大礼服

摘要:中国古代冠服制度的核心在于“有崇尚华丽纹饰”和崇尚质朴素净两种取向。

。《大金集礼》的描述更为具体:“青罗衣:正面日一、月一、升龙四、山十二,上下襟华虫、火各六对,虎蜼各六对……”又把龙单独列出。《元史》中也有详细记载,但数目则有变化。

北宋《三礼图》、永乐宫壁画中的两袖升龙

值得注意的是,在诸多记载中提到了“龙”的特殊地位——“升龙四”,而在北宋初聂崇义《三礼图》的衮冕图中,我们也可以看到袖上有大升龙四条,其他各种关于衮冕服的描绘,如敦煌于阗国王像、永乐宫元代壁画等,也在两袖主体部分描绘大龙。这种重点突出“龙”的做法,也符合“衮”服“衮龙”的本意。

另有一旁证是日本天皇衮服,日本天平四年(732年)“天皇始服衮服”,弘仁十一年(820年)又仿唐制“元正受朝用衮冕十二章”,在保存下来的诸版衮服图像以及宫内厅收藏天皇衮服中,可以看到日月星三章在两肩、背中,两袖前后则各有两条大升龙,衣身则横排龙山华虫等其余章纹,各章一行以至裳。总而言之,两宋章纹依然应当是满身排列方式,这种重行的排列方法,到了明代则被废除。

3、装饰。此外,衣裳上还有特别增加的装饰部分——“云子,绣造,补空制造,饰以金钑花钿窠”“装以真珠、琥珀、杂宝玉”。云子、金钑花钿窠的形态,恰好可以在宋宣祖通天冠服像的通天冠和蔽膝上看到,冠上和蔽膝上有团形珠宝饰,应即珠玉装饰的“金鈒花钿窠”,冠上还有云朵饰,应即“云子”。此外,宋代皇后画像中也有团形饰,间杂在翟纹之间,应当就是“补空”的装饰法。

北宋宣祖通天冠服像、宋代皇后画像、女孝经图中的皇后像中的云子、钿窠

据以上,做北宋中期章纹排列复原如下:日、月在两肩前,星在后领下,两袖前后各有两条升龙,其余山、华虫、火、宗彝各成对排列一行(数目参照距离北宋制度最近的《大金集礼》中的描述,以十二对为准)。章纹之间,填充以云子和钿窠。(由于没有仁宗朝章纹详细排列描述原文保存,所以这一排列方案只是初步推测,依然有很多继续推敲的空间。)

(三)配件

另外还有若干杂配件,包括大绶、小绶、玉环、大带、革带、四神带、勒帛、玉具剑、玉佩、红袜、赤舄等。由于帝后配件制度多同,所以大多可以参照南薰殿藏宋代皇后像中的细节复原,如大小绶、革带、白玉双佩、赤舄等,均有描绘,限于篇幅不再一一展开。如其中“青罗四神带”,在敦煌帝王像和历代帝王图中可以看到两侧垂挂的青龙、白虎等带,据此做盘结四神带推测方案。

综上,可得北宋仁宗前期“景祐之前”天圣、明道时期,华丽版衮冕的复原推测效果图:

头戴饰有宝瓶、翠旒、金凤、金丝网的冕冠,俨然珠宝架;青罗衣、红罗裙上满布章纹、升龙,并且有珠宝钿窠云子补空;还有天河带、四神带、大带、玉佩、绶等各种配饰。隆重华丽以至于达到了“以文为贵”的极致,若和南宋所绘商汤像中的“正常版”衮冕做一对比,更可直观看出二者差距,可称得上是中国礼服史上繁缛之风的代表。

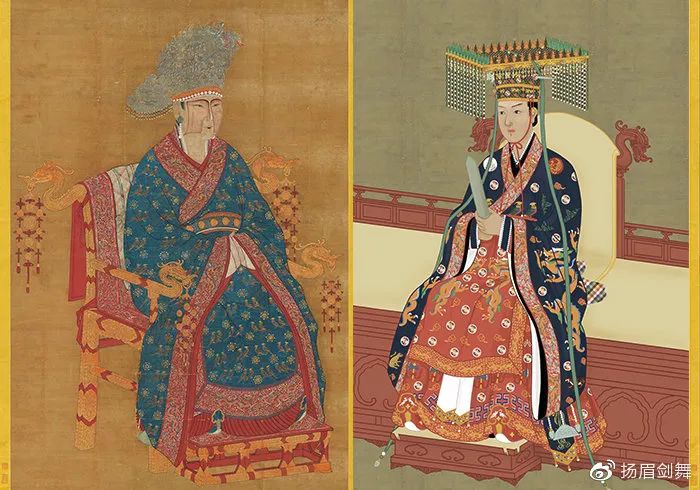

华丽版衮冕与南宋商汤像“正常版”衮冕对比

若和同时期的太后像做一对比,则装饰趣味就十分接近了

(节选全文,陈诗宇:《“以文为贵”的极致 ——北宋中期华丽衮冕的改制与复原推测》,2019年中国国家博物馆“中国古代服饰与礼仪”学术研讨会及论文集 )

附:曾听有的设计师表示“照历史制作其实最简单,照着画像就行”。但实际上,历史上大多时期的大多礼服并没有留下太明确直接的参考信息,空白和难处依然极多,并非我们想当然可以直接翻书参照,而可能需要进行复杂的文献、图像、实物考证推测,也不一定能得出比较准确的方案,很多时候只能做到大体推测。

接到《清平乐》礼服方案的任务后,大礼服是最具挑战的。《清平乐》刘娥谒庙的这套类似衮冕的”仪天冠服“设计,就是基于仁宗朝衮服的复原方案基础之上,再根据文献综合考证设计的,其冠属于男女大礼冠的综合,依然有一定程度的推测成分,后边有机会再做说明。

沈从文谈唐代女子服饰

沈从文谈唐代女子服饰 酒文化到底多深厚?看下面这些青铜器具就知道了!

酒文化到底多深厚?看下面这些青铜器具就知道了! 汉服分类Q版图解 汉服有哪些种类?

汉服分类Q版图解 汉服有哪些种类?