一位明代甘肃考生的进士之路:通了多少关?升了多少级?

摘要:年迈的明朝前兵部尚书王竑看着跨河而立的大夏桥。

举采用五经取士的方法,也就是说第一天的考试,每个考生要答3道四书义题目,这是公共题,此外还有五经义20道,考生选自己所学经的4道回答,明代学《诗经》的考生最多,学《春秋》《礼记》的最少。之后《易》《诗》《书》《礼》《春秋》各取一名为首,称为“经魁”。

王竑为《礼》的首名,也就是“礼魁”,他的称谓从“生员”升级为“举人”。

进京赶考

取得举人的身份后,王竑便获得了参加科举第二级考试会试的”准考证“。明朝会试同样是三年一科,时间定在辰、戌、丑、未年的二月,考试分三场,形式、内容等也与乡试一样,以”四书五经“为基本内容,而考试地点则从西安府挪到了遥远的京城内的北京贡院。乡试的后一年是己未年,正好会试开科,王竑觉得趁着乡试的热乎劲儿,说不定能一鼓作气拿下会试,再加上手中钱财充足,便决定不返回河州,从西安府直接前往京城参加会试。做了决定之后,他立马修书一封寄往河州,告知父母已经中举,现在准备前往京城参加会试,希望他们在家中不必挂念,静待他从京城传来好消息。

乡试结束后,王竑收拾好行装,马不停蹄地赶往京城。他从西安府出发后,沿着渭河向东过潼关进入河南布政司,平生第一次出了陕西,然后沿着黄河南的驿道经古都洛阳抵达开封,再一路向北渡过黄河,过淇门(浚县),经邯郸、涿州,抵达大明王朝的京城。

从河州到京城,需要翻越千山万水,可不是一般人能忍受的,也只有同王竑一样的科举士子才会忍受思乡之苦,不辞辛劳、千里驱驰。当然,对于家中还有点积蓄的王竑来说,整个路程主要通过交通工具进行,陆路乘马车,渡河则乘船,时不时还可以走上一段活动一下筋骨,与一同赶考的士子聊聊考试心得,或是吟诗作文,或是同看途中好风光,或是休息的时候一起品尝各地美食。

“赴京赶考”木雕,清,现藏中国科举博物馆,对于很多家境贫寒的考生来说,赶考的路途没这么舒坦,他们大部分路程需要靠双腿行走,时不时还要忍受风餐露宿

而对于很多家境贫寒的考生来说,赶考的路途可就没这么舒坦了,他们的大部分路程需要靠双腿行走,时不时还要忍受风餐露宿,万一途中找不到投宿的地方,就只能幕天席地,看着月亮数星星了。至于什么穷酸书生途中遇到仰慕才气的富家小姐以身相许,然后赴京赶考高中状元的才子佳人桥段,对于绝大多数人而言是可遇不可求,也只能是做个白日梦穷乐呵一下。

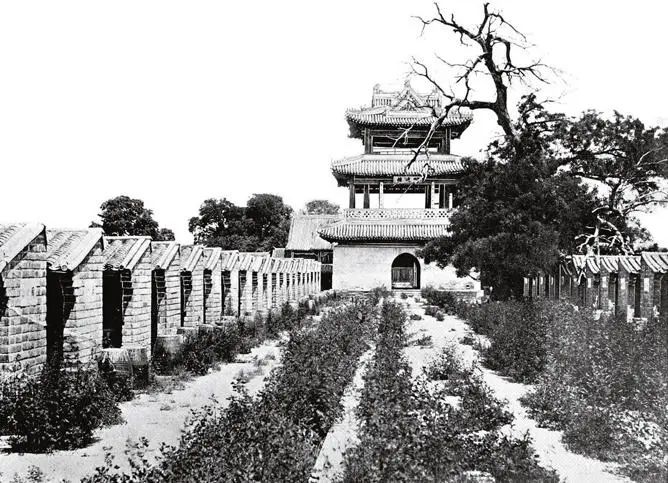

1906年北京贡院明远楼,北京贡院建于明永乐十三年(1415),既是全国会试的考场,也是顺天府(北京)乡试的地方,王竑因为来自于河州,所以他的考试地点是北京贡院

会试是明政府中央级别的考试,王竑因为来自河州,所以他的考试地点是北京贡院。明仁宗洪熙元年

(1425),设立了分地区取进士的南北卷制度。陕西、山西、河南、山东四省,辽东、大宁、万全三个都司,以及北直隶一些地区属于北卷范围。与王竑同场竞技的不仅有来自全国各地、操着不同方言的考生,还有不少在国子监学习的邻邦朝鲜、日本、琉球、暹罗等国的士子。会试同样采用严格的贡院制度,同乡试的流程一样。以殿试为奋斗目标的王竑,极为谨慎小心地应对着检查,并且顺利过关。会试的考场内也极为严格,专门负责考务的官员除了主考官二人、同考官八人、提调官一人外,还有其他的场官多人,各司其职。按照规定,王竑在试卷首部写上了爷爷、父亲和自己祖孙三代的姓名、籍贯、年龄以及研习的经典,并且加盖了所司印记。整个考试过程波澜不惊,他顺利拿下了“会魁”,称谓也升级为“贡士”,也有了参加科举第三级考试,也就是最后的总决赛殿试。

开启彪悍的人生

会试结束一个月后,王竑便要参加激动人心的殿试了。殿试是最高级别的科举考试,也称为“御试”“廷试”“廷对”。三月朔日一早,由朝廷派出的马车将他从住所接至紫禁城内。殿试一天结束,只有一场,由明英宗朱祁镇亲自出题策问,王竑答完题后,试卷由翰林院中的翰林学士、朝廷大臣及文学侍从之臣组成的读卷官共同阅读,给出成绩后预先拟定好名次,然后进呈皇帝。明英宗钦定一甲前三名,即状元、榜眼和探花,并授予进士及第。王竑位居二甲三十名,授予进士出身,称谓定格于“进士”。三甲人数最多,授予同进士出身。殿试结束后,王竑和其他二甲、三甲进士还可以考选庶吉士,成为翰林官员。对于王竑而言,这可能是他考试中少有的失败,只担任了户科给事中。但这点失败算不得什么,因为它已经不是科举考试了。

成为进士的王竑,终于通过科举改变了自己的命运,开启了一段极其刚猛豪勇的人生——

正统十四年(1449),土木堡之变,明英宗被俘,郕王朱祁钰在午门摄政,群臣弹劾宦官王振误国之罪,王振党羽锦衣卫指挥马顺厉声呵斥群臣,王竑上前一把揪住马顺头发:”若曹奸党,罪当诛,今尚敢尔!“边骂边撕咬马顺脸面,愤怒的大臣一拥而上,当场将马顺打死。这个血腥场面吓得朱祁钰起身入内,王竑紧跟其后,要求处理王振党羽宦官毛贵和王长随,两宦官被朱祁钰派人拉出来,立即被活活打死。这一暴力事件,立即让王竑名震天下。

在除去奸邪之后,王竑受命守御京城,擢升右佥都御史,统领毛福寿、高礼的军队。在北京保卫战的彰义门之战中,形势一度危急,瓦剌军攀城而上,北京居民纷纷跑上城墙投掷砖石,关键时刻,正是王竑率领援兵赶到,击退了瓦剌。也先率兵退走后,王竑又负责镇守居庸关。

此后,王竑总督漕运,成为历史上第一位漕运总督,他还兼着淮安、扬州、庐州三府和徐州、和州二州巡抚,并兼理两淮盐税,可谓位高权重。在大灾之年,王竑还是一贯的强硬作风,威逼不愿开仓放粮的管库宦官:“一旦饥民有变,我就先杀你,然后自请死罪。”面对这名手上沾血的文官,宦官只得乖乖服软。这次赈灾,保全了180万人的性命,百姓中流传着”生我者父母,活我者巡抚“的民谣,王竑去世后,还有人立祠祭之。

成化初年,王竑在兵部尚书的位置上致仕,从此他回到家乡河州,归隐山林,深居简出20年,弘治元年(1488)十二月去世,终年75岁。

沈从文谈唐代女子服饰

沈从文谈唐代女子服饰 酒文化到底多深厚?看下面这些青铜器具就知道了!

酒文化到底多深厚?看下面这些青铜器具就知道了! 汉服分类Q版图解 汉服有哪些种类?

汉服分类Q版图解 汉服有哪些种类?