诗词里的汉服极简史:一身风雅,醉千年

摘要:中国有礼仪之大,故称夏;有服章之美,谓之华。

中国有礼仪之大,故称夏;有服章之美,谓之华。素有“礼仪之邦”、“衣冠上国”的美称。

自黄帝“造屋宇,制衣服”起,至清“剃发易服”止,华夏衣冠,更是华夏文明的一个缩影。

上衣下裳,天地阴阳;圆袖交领,天圆地方;中缝垂带,人道正直。

“垂衣裳而天下治”,是安定和谐的政治理想;“正衣冠”,正的是一个人的风采与品性。

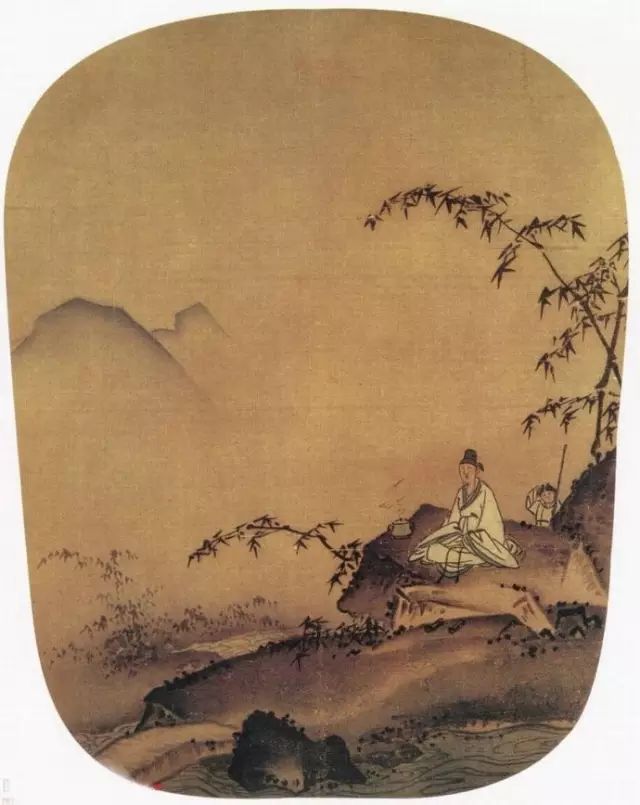

竹涧焚香图(南宋·马远)

还有峨冠博带的风华无双,罗衣飘飘的千古诗意,每每思及,都令人为之倾倒。

今天,我们就以诗词为引,穿越今古之距,共赴一场服饰之约。

1、先秦

远古时期,先民茹毛饮血,取动物皮毛遮身,开始为御寒,再到为遮羞,迈开了走向文明的脚步。

到黄帝掌管天下后,制作了上着衣,下着裳的着装形制,并推行天下。

衣裳之称,也是源于此。

“上衣下裳”,象征着天地秩序。

很长一段时间,古代中国人都是这种着装方式。

《国风·秦风·无衣》

岂曰无衣,与子同袍。王于兴师,修我戈矛,与子同仇!岂曰无衣?与子同泽。王于兴师,修我矛戟,与子偕作!岂曰无衣?与子同裳。王于兴师,修我甲兵,与子偕行!

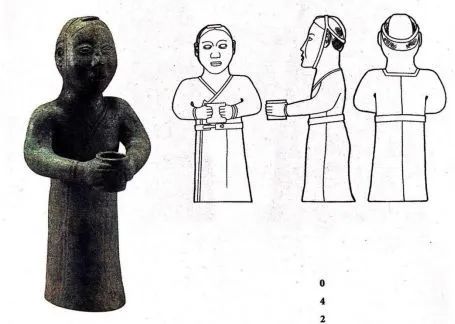

衣,就是上身穿的衣服,到商代时有了右衽交领的上衣,大多为小袖,长至膝盖;裳,与衣相对,广义上包括下身穿的裤、裙、胫衣(没有裆的套裤)。

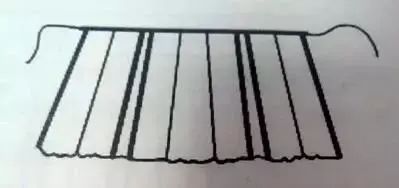

但这个时期,裳通常指一种围裳,也就是一种紧包着下身的服装,展开后是扇形的,腰间用绦带系束。

为了防止走光,裳前正中,还有类似围裙的蔽膝。

与此同时,还出现了上下连属的衣服。

比如袍,就是上衣和下裳连成一体的长衣服,有表有里。

到春秋以前,冠服制度纳入“礼治”范围,色彩存在着尊卑的区别。

黑、白、赤、青、黄是正色,象征着高贵,是礼服的色彩;

绀(红青色)、红(赤之浅者)、缥(淡青红)

紫、流黄是间色,象征着卑贱,只能作为便服、内衣、衬里及妇女、平民的服色。

《国风·邶风·绿衣》 绿兮衣兮,绿衣黄里。心之忧矣,曷维其已! 绿兮衣兮,绿衣黄裳。心之忧矣,曷维其亡! 绿兮丝兮,女所治兮。我思古人,俾无訧兮! 絺兮绤兮,凄其以风。我思古人,实获我心!

《国风·邶风·绿衣》里,“绿衣黄里”,间色为衣,正色为里,从礼制角色来说,算是不伦不类了。

所以,有一种说法是,这首诗是卫庄公夫人庄姜的伤己之作,卫庄公宠妾灭妻,庄姜失位忧怀难遣。

其实,随着春秋、战国礼乐崩坏,这种僭越之事早已屡见不鲜了。

孔老夫子就因为看不惯不分场合穿着五彩斑斓的,发出了“恶紫之夺朱也”的感叹。

“齐王好紫衣,国中无异色。楚王好细腰,宫中多饿死。”

和春秋战国的乱世一样,这时,各国不管是服饰和审美,都已经不讲究章法了。

而上有所好,下必甚焉的风气,必然影响着各国势力的此消彼长。

最终结局就是,秦国统一六国。

2、秦汉

“六王毕,四海一”,秦始皇建立了一个空前统一的国家。

统一的不仅是土地,还统一了货币、度量衡、文字、车轨……这些和生活息息相关的东西。

反映在服饰方面,受五行思想支配,尚黑,(周人图腾是火,秦代周,得水德,黑色主水)。

庶人白袍,囚徒衣赭。

式样是,因袭原有上衣下裳,作正式礼服。

“深衣”渐成日常。

深衣,也是上衣和下裳连成一体的长衣服。

和袍不同的是,它是将原有的上衣和下裳分裁后缝合在一起,包住身子,使身体深藏不露,因而得名。

春秋战国时,就已经有了。长及曳地,行不露足。

《诗经·扬之水》

扬之水,白石凿凿。素衣朱襮,从子于沃。既见君子,云何不乐?扬之水,白石皓皓。素衣朱绣,从子于鹄。既见君子,云何其忧?扬之水,白石粼粼。我闻有命,不敢以告人。

素衣朱襮,就是深衣。襮(bó)是绣有花纹的衣领。

深衣分直裾深衣和曲裾深衣两种:

曲裾,衣服的后片衣襟接长,加长后的衣襟形成三角。

穿衣时,三角形的衣襟几经转折,绕至臀部,然后用绸带系束。

直裾,在曲裾基础上演变而来,将曲裾上环绕的衣襟取消,采用方形平直的衣襟的样式。

这种改变,主要是因为早期的裤子无裆,需要曲裾的遮挡。

也因此,汉以前人的标准坐姿是先跪后坐。

长信宫灯(汉)

深衣的衣领部分很有特色,通常用交领,领口很低,以便露出里衣。

如穿几件衣服,每层领子必露于外,最多的达三层以上,时称“三重衣”。

汉朝建立后,虽是土德尚黄色,但依然沿袭了秦制。

一直到东汉明帝时,确立了“衣冠承周”的冕服制度。

此后,各汉族王朝虽各有特点,但主要特征不变,形成了万世一系的传承。并逐渐形成以下的着装方式:

上衣下裳的冕服是帝王百官最隆重正式的礼服;袍服(深衣)为百官及士人常服;襦裙为妇女所喜爱;劳动人民是上身着短衣,下穿长裤。

《陌上桑》(选)

日出东南隅,照我秦氏楼。秦氏有好女,自名为罗敷。……头上倭堕髻,耳中明月珠。缃绮为下裙,紫绮为上襦。

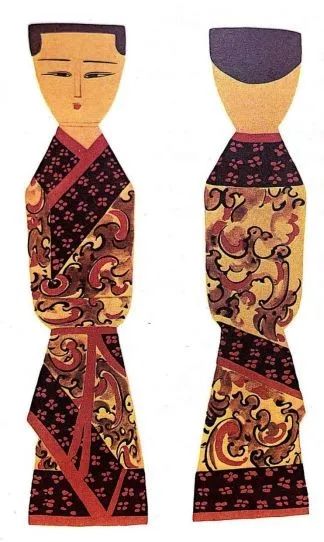

汉乐府诗《陌上桑》里,年轻貌美的罗敷采桑时,穿的衣服就是襦裙。

“襦裙”是“上衣下裳”衣制的一种。

上衣叫“襦”,比较短,只到腰间;下面穿的叫“裙”,也就是束腰长裙,长裙裹住上襦下摆,然后用丝绸做的腰带束腰。给人一种上窄下宽、沉稳雍容之感。

打虎亭汉墓壁画(汉)

像上面这幅壁画最右边的女子,上衣是朱红色的短襦,交领镶黑边,大袖镶白边;下裙是呈喇叭状的束腰长裙,看起来宽松舒适,又不失雍容华贵。

《羽林郎》(选)汉·辛延年

昔有霍家奴,姓冯名子都。依倚将军势,调笑酒家胡。胡姬年十五,春日独当垆。长裾连理带,广袖合欢襦。头上蓝田玉,耳后大秦珠。两鬟何窈窕,一世良所无。

长裙搭着丝带,大袖短襦绣着合欢,《羽林郎》里当垆卖酒的胡姬,就是汉朝街上最时尚的女郎。

大气厚重、叠加飘扬,汉代服饰对后世影响深远。

改正朔、易服色,也成为历代帝王问鼎天下后,宣示正统地位的一种方式。

3、魏晋南北朝

220年,曹丕废汉自立,中国正式进入政权不断更迭的魏晋南北朝时期。、

中间虽有西晋短暂的统一,但大部分时间都处于战乱、割据的状态。一直到589年隋朝再次统一南北。

乱世的动荡与不安,造就了消极的社会风气。

文人士大夫们颓废与热爱并存,一边逃避现实,标榜清静无为,一边追求个性解放,放浪形骸:饮酒、奏乐、纵情山水、服寒食散、参道理佛……

反应在着装上,就是追求洒脱、飘逸、不拘小节。

由此,男子的长衣越变越简单越随意。宽衫大袖,褒衣博带成为一大特色。

竹林七贤与荣启期砖画(南朝)

《咏怀八十二首·第六十七》魏·阮籍

洪生资制度,被服正有常。尊卑设次序,事物齐纪纲。容饰整颜色,磬折执圭璋。堂上置玄酒,室中盛稻粱。外厉贞素谈,户内灭芬芳。放口从衷出,复说道义方。委曲周旋仪,姿态愁我肠。

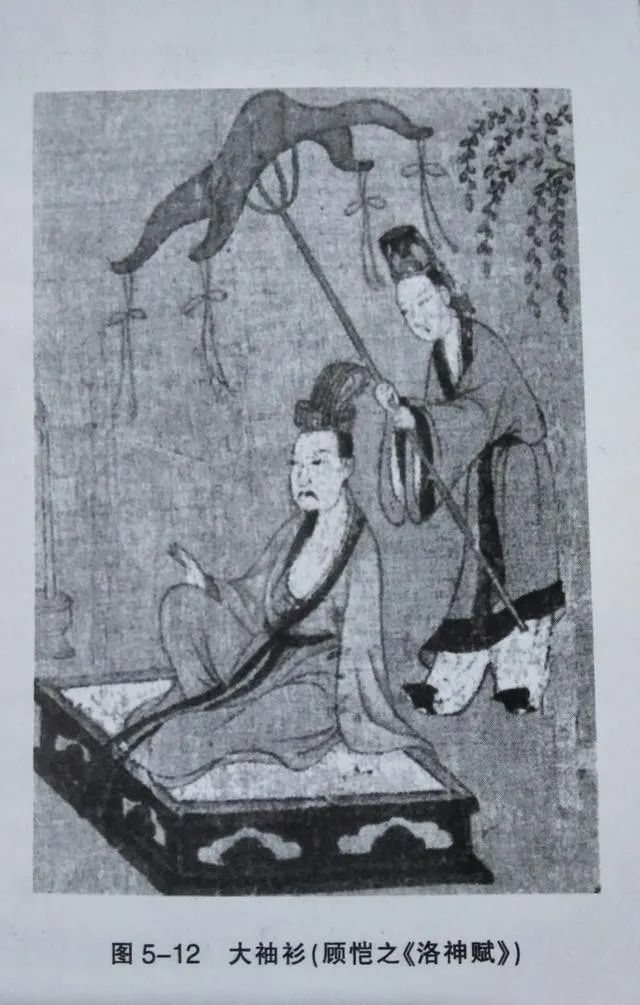

为了表示对礼法的轻视,他们身着一种长衣大袖的衫子,也就是“大袖衫”。

和汉代袍不同的是,袖口宽敞不收缩。

有交领式的,也有对襟式的,不过穿起来,大多是衫领敞开,袒胸露怀,大有一种解衣当风,悠闲洒脱之态。

这种风气也影响到了女子的服装。

大袖翩翩,长裙曳地,加之腰际围裳之间系有飘带,层层叠叠,越变越复杂越华丽。

《美女篇》魏晋·曹植

美女妖且闲,采桑歧路间。柔条纷冉冉,叶落何翩翩。攘袖见素手,皓腕约金环。头上金爵钗,腰佩翠琅玕。明珠交玉体,珊瑚间木难。罗衣何飘飘,轻裾随风还。顾盼遗光彩,长啸气若兰。行徒用息驾,休者以忘餐。借问女安居,乃在城南端。青楼临大路,高门结重关。容华耀朝日,谁不希令颜?媒氏何所营?玉帛不时安。佳人慕高义,求贤良独难。众人徒嗷嗷,安知彼所观?盛年处房室,中夜起长叹。

其中,有一种名为“杂裾”的礼服,制作繁复,成品非常美丽。

它是传统深衣的变制,衣服下摆施裁制成三角形的装饰,腰部加围裳,从围裳伸出长长的飘带,动起来,婀娜多姿,飘飘欲仙。

女史箴图卷 (局部) (晋·顾恺之 )

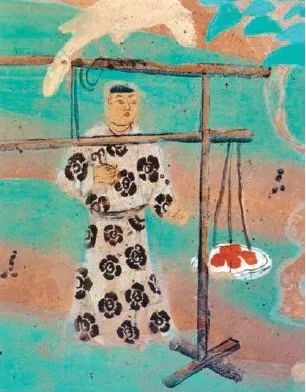

北朝因是少数民族入主中原,受胡服的影响比较大。

圆领(曲领)

小袖的单衣和袍服,也是一种时尚。

到隋唐起于北方,再次一统天下,圆领款式也开始通行于四方,并成为此后袍服的主要领型。

4、隋唐

众所周知,隋唐是我国封建社会的鼎盛时期。

不仅中外交流空前频繁,民族融合也空前繁盛,最大程度体现了中华文明包容性的一面。

反映在服饰上,也呈现出一种兼容并蓄的景象。

男子服饰,既继承了交领右衽的汉式冠冕衣裳。

敦煌莫高窟220窟唐贞观时期壁画维摩诘说法图身穿冕服的唐代帝王像

并通过服色来区别尊卑。

“三品以上服紫,四品深绯,五品浅绯,六品深绿,七品浅绿,八品深青,九品浅青”,颜色越浅地位越低。

还使黄色成为皇帝的专用颜色,黄袍成为皇帝的专利。

“青红皂白”成为了官服和民服用色的界限分野。

《渡江》唐·杜甫

春江不可渡,二月已风涛。舟楫欹斜疾,鱼龙偃卧高。渚花兼素锦,汀草乱青袍。戏问垂纶客,悠悠见汝曹。

在多种文化的影响下,北朝演变过来的圆领袍,也成为常服的一种。

上到帝王百官,下到平民百姓,都十分常见。

唐代的女性也追求自由。

因为文化的包容,式样的繁多,裸露的程度,都大大超过从前。

三月三日天气新,长安水边多丽人

有哪些让你忍不住摘抄的神仙诗词?

有哪些让你忍不住摘抄的神仙诗词? 诗词里的汉服极简史:一身风雅,醉千年

诗词里的汉服极简史:一身风雅,醉千年 【汉服小知识】古代的衬衣—中衣又称里衣

【汉服小知识】古代的衬衣—中衣又称里衣