晚明的魅力在哪?我见青山多妩媚

摘要:我见青山多妩媚,料青山见我应如是。

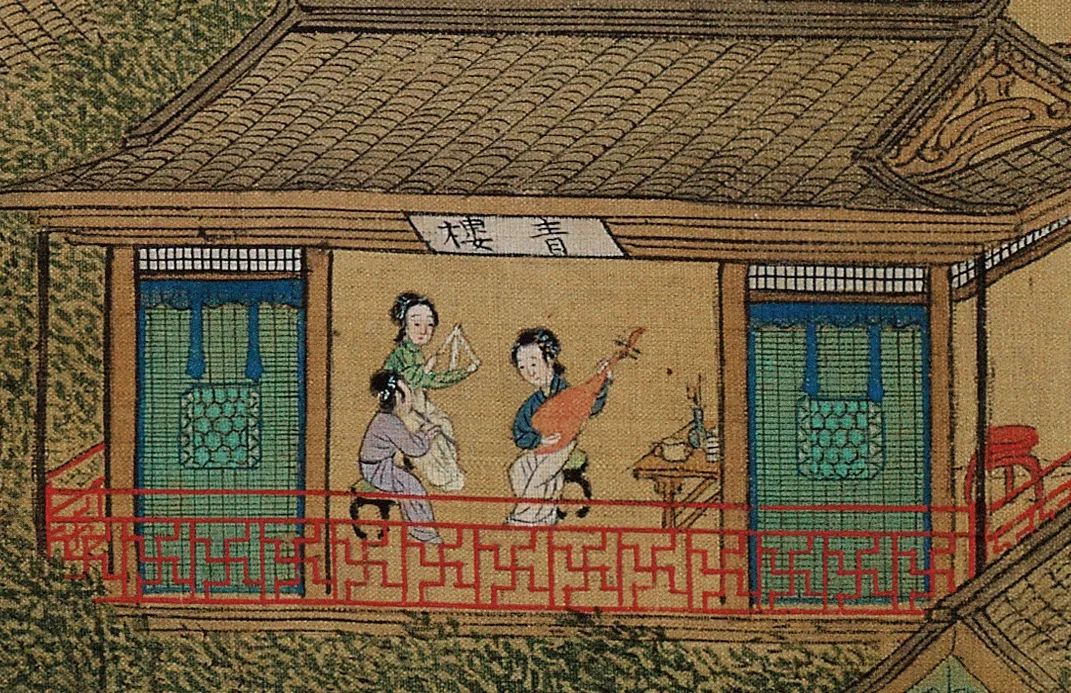

仇英绘制的《清明上河图》中,青楼与学士府分立一条街道两侧,走动方便。

这不是巧合。如此布局,真实地反映了明代特别是晚明时期江南一带的社会风貌——那里物质充裕,文化繁盛,文人雅士与青楼女子莺歌燕舞,总有剪不断的逸事。

许多青楼,都收有父母双亡、孤苦无依的童女。她们从小开始接受琴棋书画等技艺的传授,长成后,少数将成为那里的招牌。

秦淮河畔,最夺人眼球的是名冠江南的“八艳”——顾横波、董小宛、卞玉京、李香君、寇白门、马湘兰、柳如是和陈圆圆。

她们个个精通音律舞蹈,能诗会画,特别是丹青之作,有些已经达到了较高的水平。遗憾的是,这些绘画大多已散失,只有马湘兰和柳如是的作品较多的保留了下来。

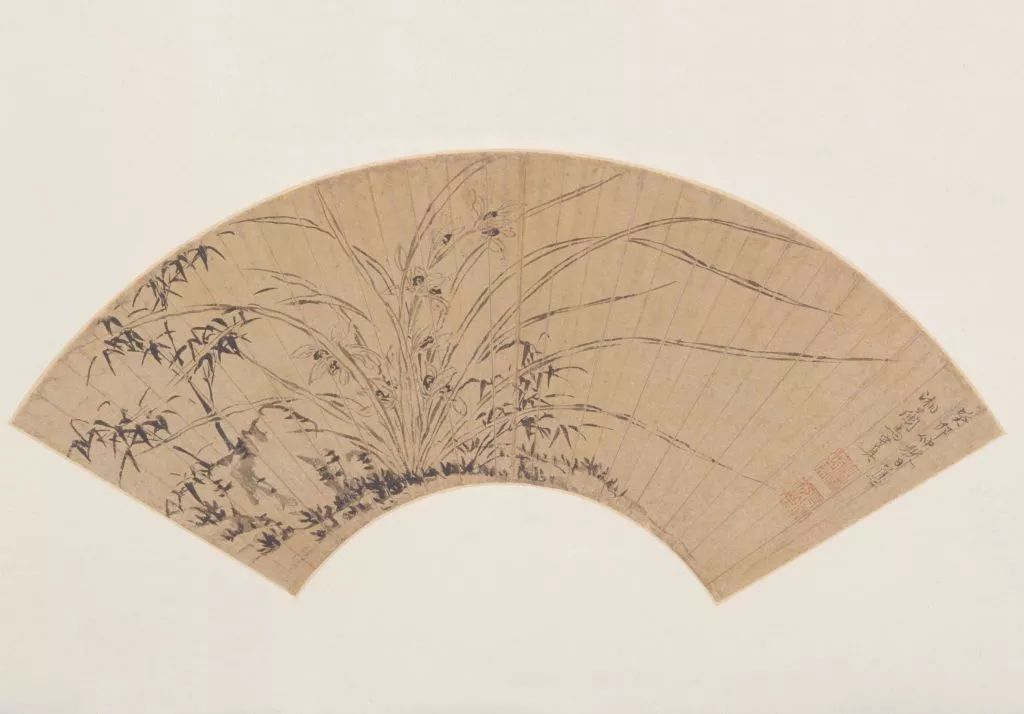

马湘兰的画

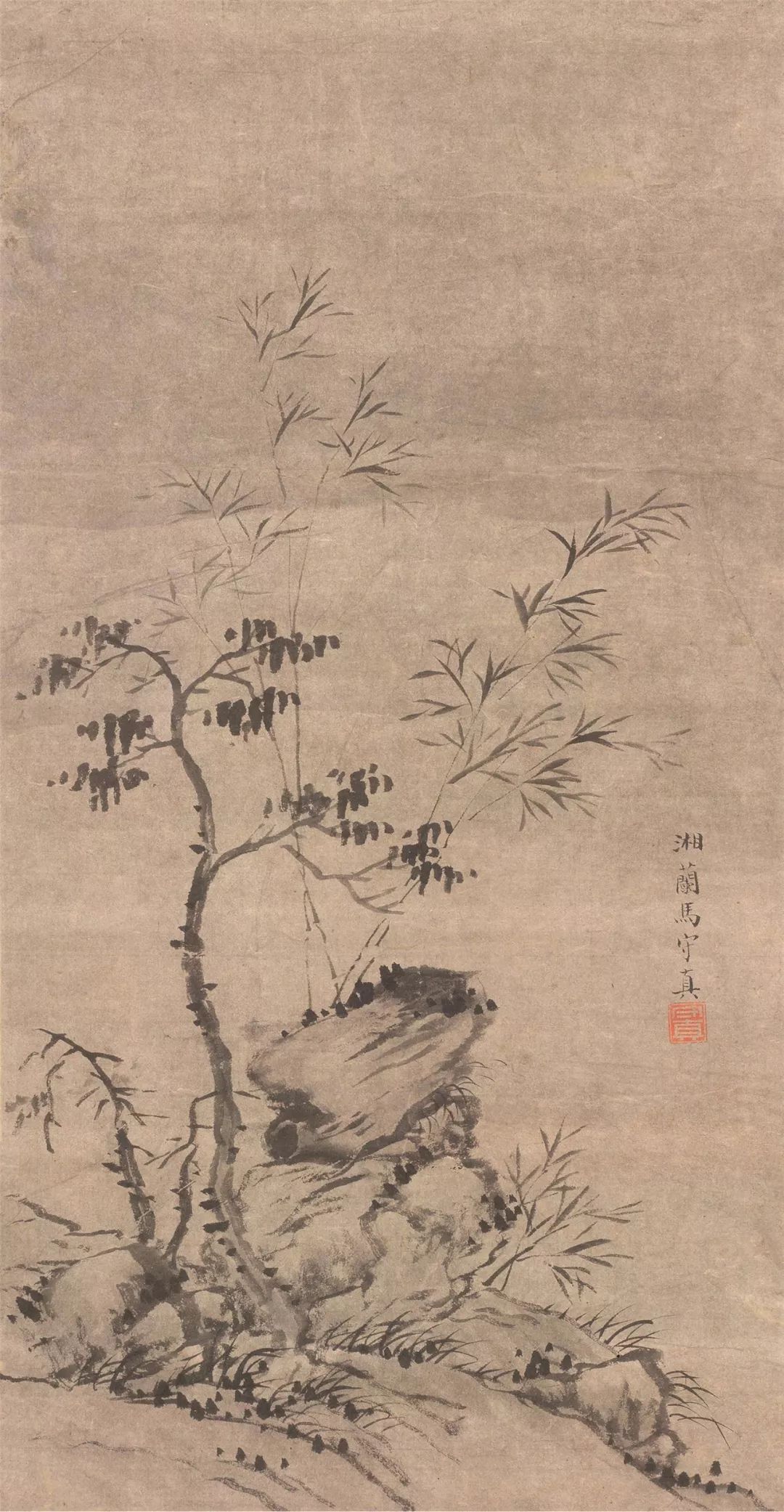

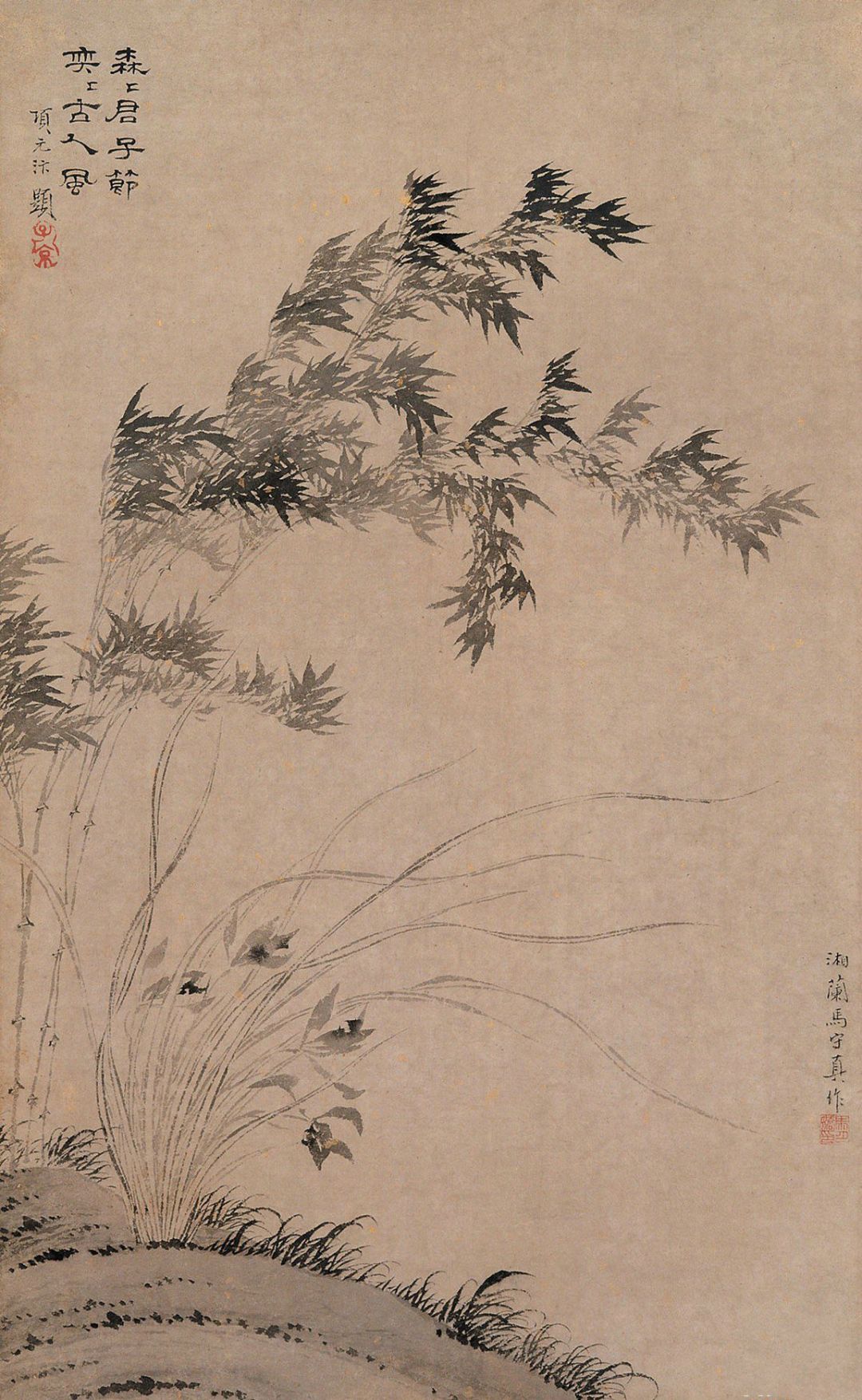

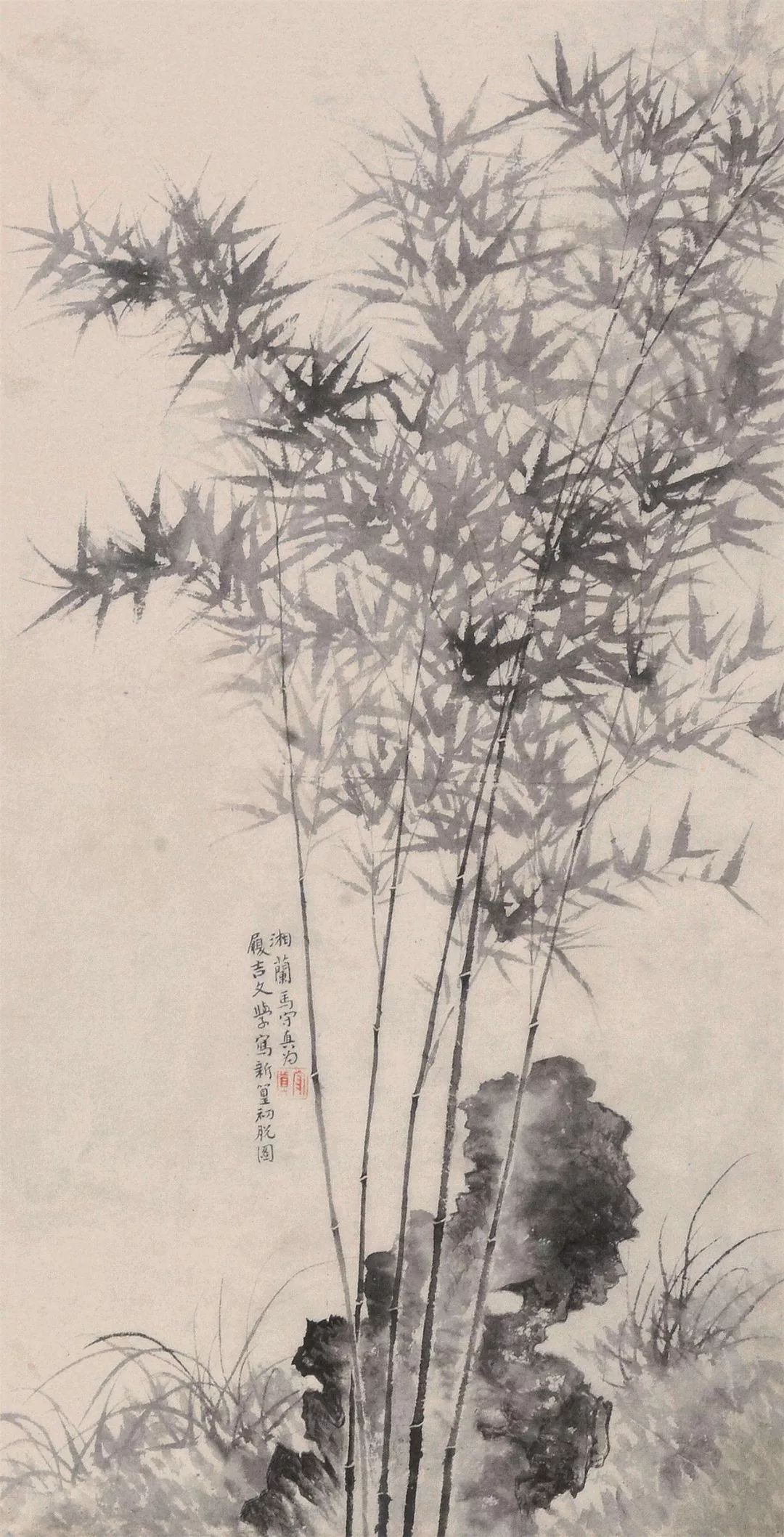

马湘兰的本名是马守真,因擅画兰竹,故字湘兰。

在“八艳”里,她算不上绝色美人,但凭借清雅脱俗的气质和出类拔萃的才华,门前宾客穿梭如织。往来于此的文人墨客中,马湘兰尤与文学家王稚登最为友善。在王稚登70大寿时,她曾买船载歌妓数十人,前往苏州为其置酒祝寿,归后一病不起,最后强撑沐浴以礼佛端坐而逝,年57岁。

微风吹拂下兰竹摇曳的形貌,是马湘兰喜欢描绘的题材。

她不注重对兰竹外在形态的细致刻画,从用笔、施墨到构图看似随意,却内藏机巧,不失韵味。她笔下飘逸野趣的形象不同于闺秀画家精工细描的庭院中的闲花静草,而与男性文人画家的花卉有更多相近之处。

《兰竹石图》扇页,是马湘兰离世前一年所作。其双勾的白描兰、墨笔的竹,运笔洒脱,线条舒展。这株野生的兰花,仍具有旺盛的生命力和不受任何拘束的真性美,丝毫看不出生命即将消逝的征兆。

马湘兰是位仗义豁达的女性,她曾周济过不少无钱应试的书生、横遭变故的商人以及附近的一些老弱贫困之人,但在别人心目中,她终是一个烟花女子,少有深交者。

正如细雨轻寒的暮春午后,庭院寂寂,花落遍地,了无人影。

柳如是的画

柳如是本名杨爱,因读辛弃疾《贺新郎》中:“我见青山多妩媚,料青山见我应如是”,故自号如是,又称河东君。

在所有关于这位江南女子的文献资料中,影响最广的是陈寅恪的《柳如是别传》,这是他留给世人的最后一部著作,也是他酝酿最久、写作时间最长、篇幅最大、体例最完备的一部著作。

陈寅恪对柳如是评价极高,认为是“民族独立之精神”,为之“感泣不能自已”。

当年崇祯帝自缢,清军占领北京后,南京建成了弘光小朝廷,柳如是支持夫君钱谦益做了南明的礼部尚书。不久,清军南下,兵临城下之时,柳如是劝钱谦益与其一起投水殉国,钱谦益沉思无语,最后走下水池试了一下水,说:“水太冷,不能下”...

1664年,钱谦益去世。乡里族人聚众欲夺其财产,柳如是用缕帛结项自尽,众人被吓走,一代才女就此走完了自己的一生。

作为侧室,她没有与钱谦益合葬,而是被孤独地葬于虞山脚下,墓碑上刻了五字——河东君之墓。

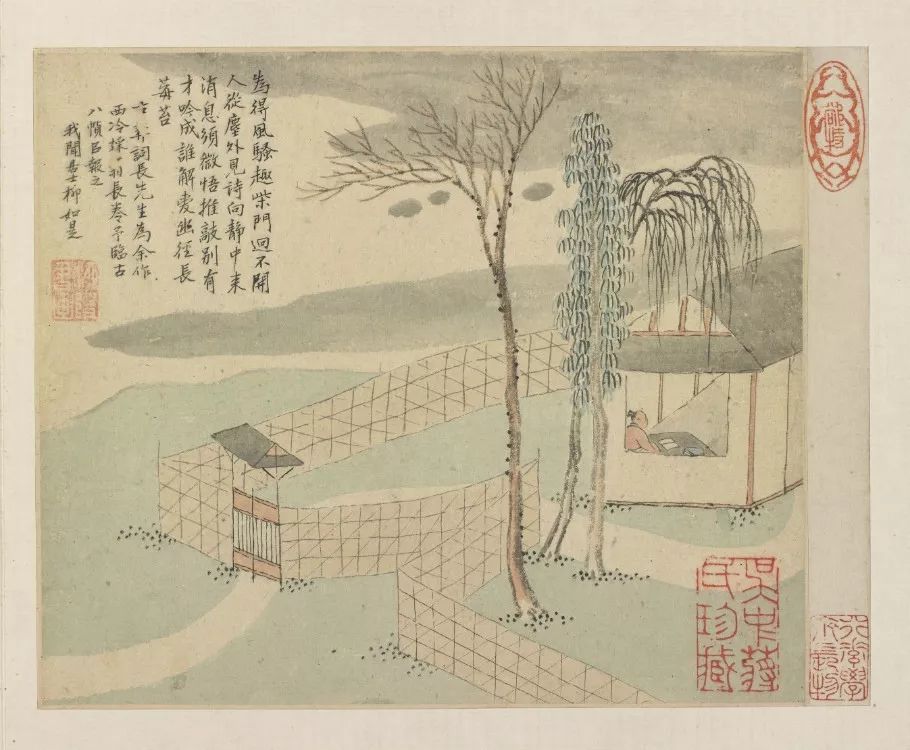

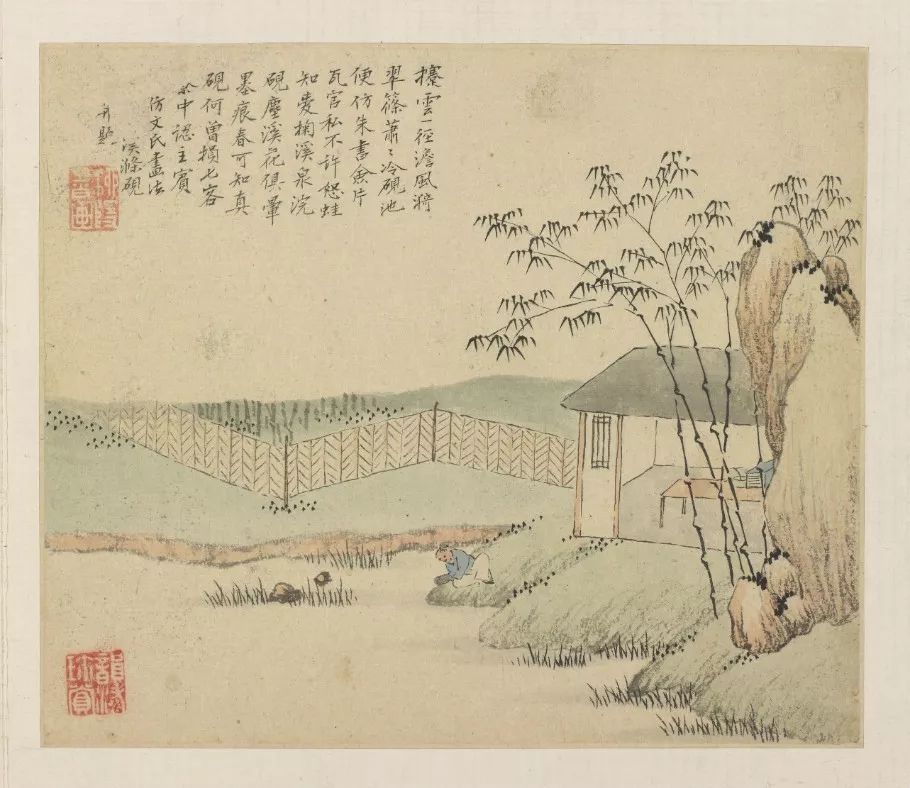

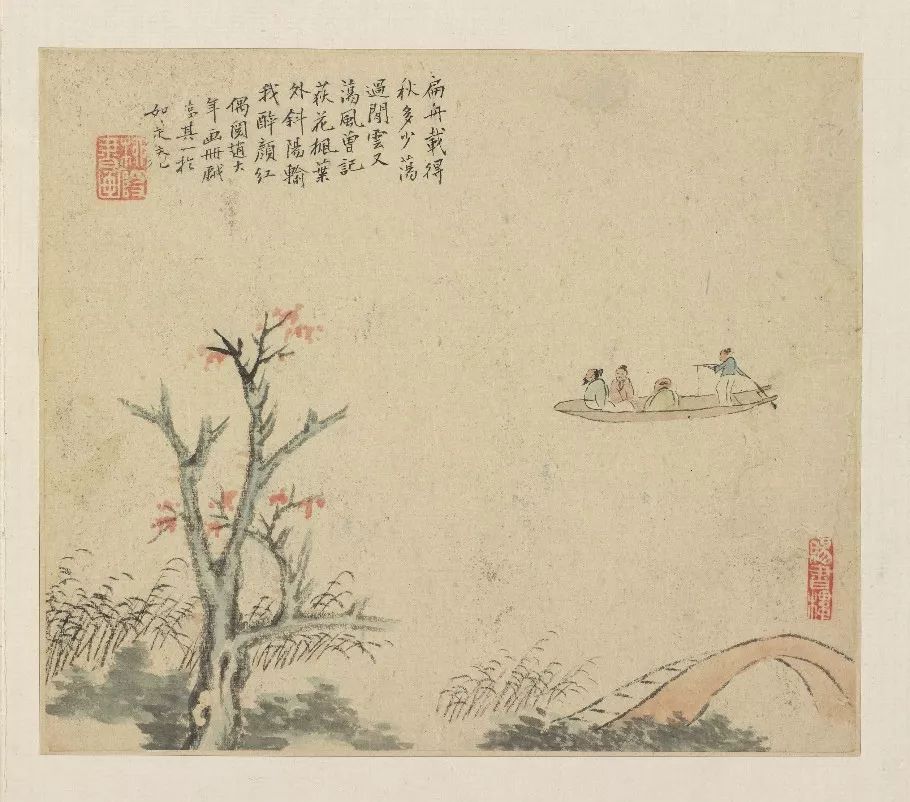

性格虽刚烈,她的画却是另一番风貌。

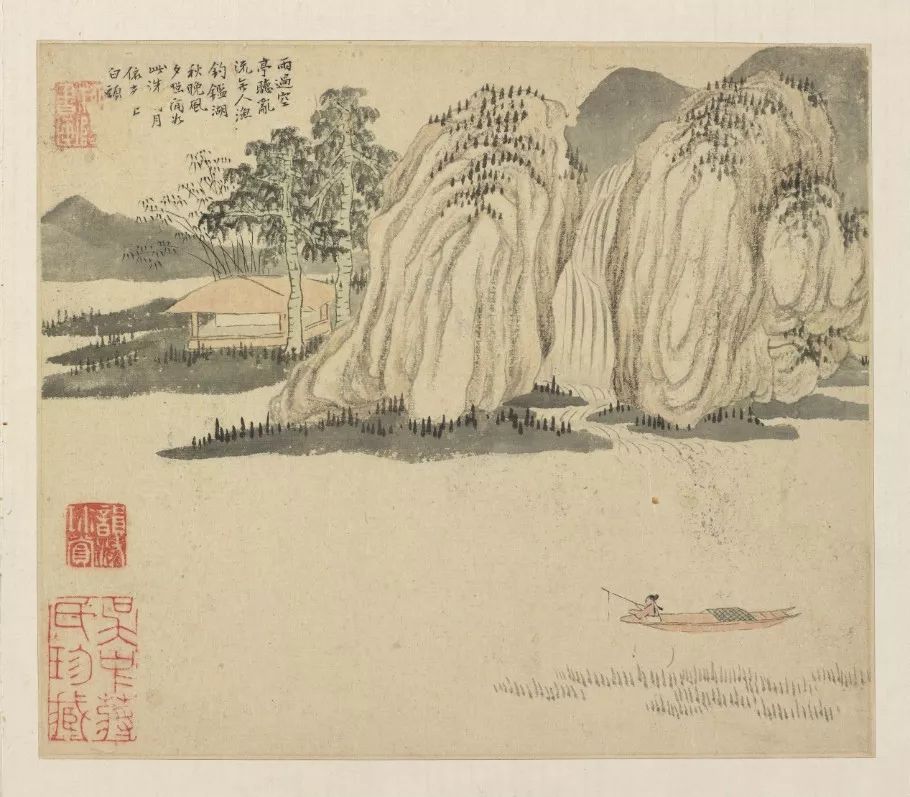

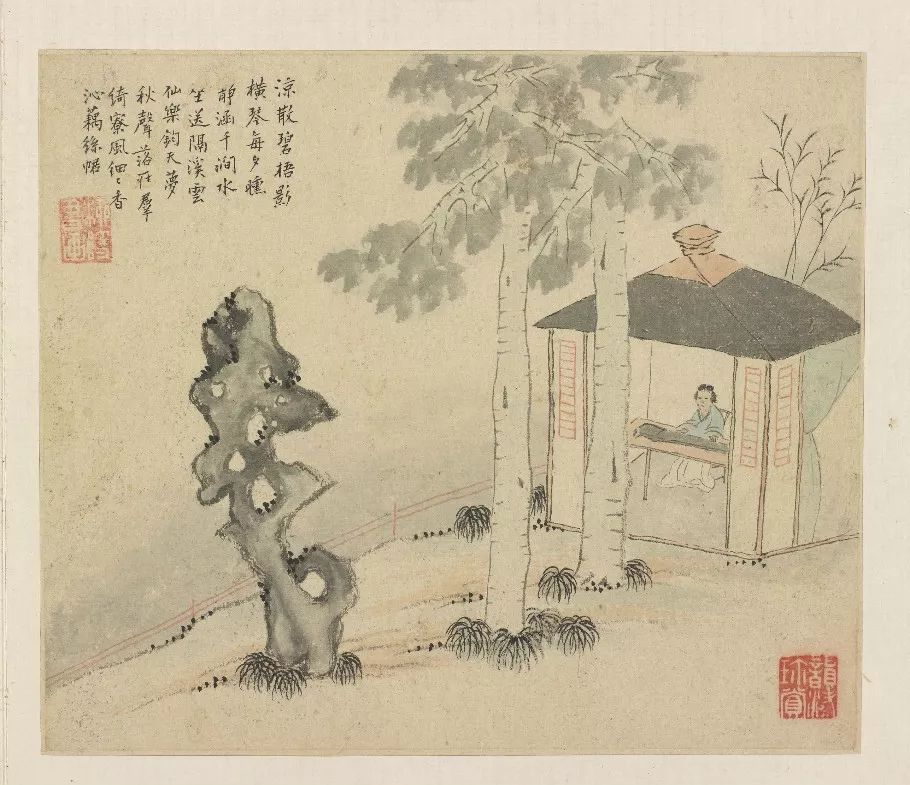

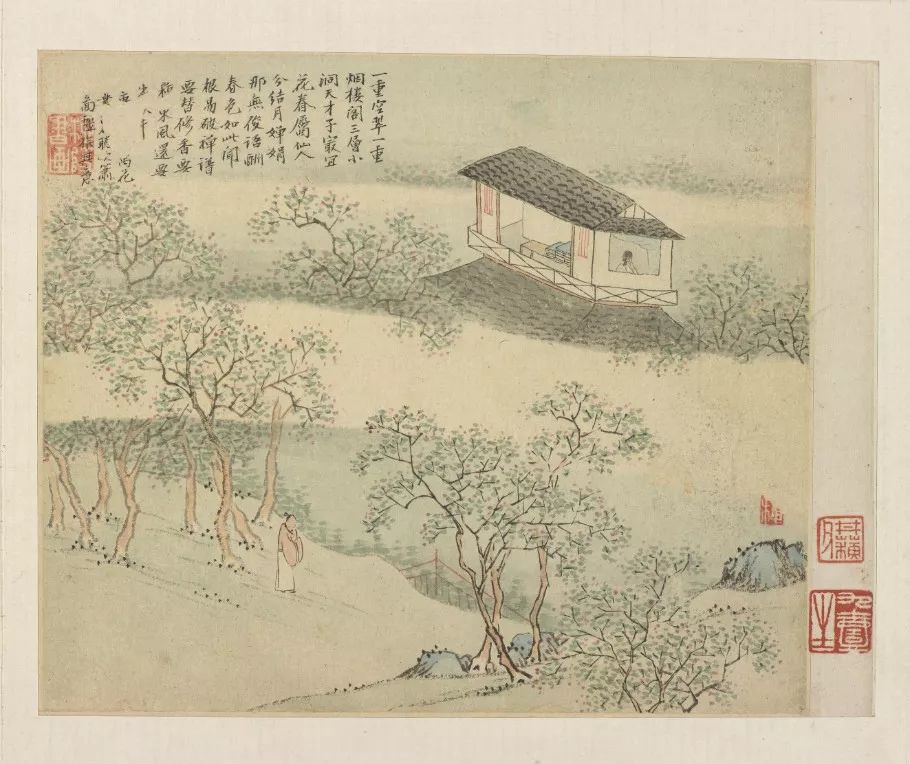

春日的江南,温润舒适,这些笔墨记录的景色仿佛可以将当时的微风带到当下,岸边的潺潺水声与杨柳风扑面而来。柳如是的画风受到了吴门画派特别是文徵明的影响,画面清新淡雅,抒情感怀。

这册山水人物图册各题小诗一首,行楷书的字迹清灵俊秀,每页都钤有“柳隐书画”的书印(柳隐是其另一名号),韵味十足。

难得一见的是,最后还有八大山人的题跋,内容为唐人阎防《夕次鹿门山》诗,诗云:

庞公嘉遁所,浪迹难追攀。

浮舟暝始至,抱杖聊自闲。

双厓开鹿门,百谷集珠湾。

喷薄湍上水,舂容票里山。

焦原足险峻,梁壑未成难。

我行自仲春,夏鸟语绵蛮。

蕙草色已晚,客心为未还。

远游非遯地,访道爱童颜。

安能徇机巧,争夺锥刀间。

柳如是的作品多与青山流水作伴,死后亦是如此,在那处墓碑上,没有“钱氏”字样,这恰实现了她“我见青山多妩媚,料青山见我应如是”的愿望。

历史学家史景迁说自己最愿意生活在晚明的江南,那里生活富足,生活值得玩味。那里还有太多情怨与不舍,如文学家张岱在《自为墓志铭》中写道的:少为纨绔子弟,极爱繁华,好精舍,好美婢,好鲜衣,好美食,好骏马,好华灯,好烟火,好梨园,好鼓吹,好古董...

这个排比,不是夸张的修辞,正是晚明的魅力。

沈从文谈唐代女子服饰

沈从文谈唐代女子服饰 酒文化到底多深厚?看下面这些青铜器具就知道了!

酒文化到底多深厚?看下面这些青铜器具就知道了! 汉服分类Q版图解 汉服有哪些种类?

汉服分类Q版图解 汉服有哪些种类?