汉服复兴的真义在哪里?这个视频道出了同袍内心的初衷!

摘要:当你灵魂回归,你再穿上美美的汉服,在一刹那,也许会泪如雨下。

深衣,自然能体现天道之圆融,怀抱地道之方正,身合人间之正道,行动进退合权衡规矩,生活起居顺应四时之序。

中华礼服中取法自然的十二章文,尤其令人注目。《尚书·益稷》:“予欲观古人之象,日、月、星辰、山、龙、华虫,作会;宗彝、藻、火、粉米、黼、黻,絺綉,以五采彰施于五色,作服。”十二章文无不取象于自然,并给予了特定的含义,几千年来始终作为历代朝服祭服等礼服的基本纹饰。汉服体系丰富多彩,自黄帝以降,历代华夏民族无不对汉服进行丰富和扩展。由上衣下裳之玄端冕服而深衣,于是有直裾曲裾,有圆领有道袍,有襦裙有袄裙,有冠冕有幞巾,有皮弁翘履,有凤冠霞帔,有霓裳羽衣。少女起舞,衣袂飘飘,洒脱灵动,若风若凰,落雁惊鸿。美妙的汉舞,是来自对自然之美的诠释。

从中看出,华夏民族非常珍重先王留下的衣冠文物,正是这些文明要素的形成标志著华夏民族的出现,一个个脱离了矇昧野蛮的民族诞生。

古人云,非先王之法服不敢服。为何?先圣先师的礼乐文明是一个民族最根本的标志。礼乐与汉服合二为一,从内到外把一个民族锻造为世界上的文明之邦。不去继承先王法服,不去弘扬先圣先师之道,而济济于他人之俗,学得再好,也是无根之木,怎能见华叶递荣。

文之为德也大矣

除了衣冠礼乐之外,象学在华夏文化中。其中最耀眼的要数我们的象形文字。许慎《说文解字·叙》:“仓颉之初作书,盖依类象形。”《文心雕龙》:“人文之元,肇自太极,幽讚神明,易象惟先。庖牺画其始,仲尼翼其终。”

文字,也是一个文明形成的标志。大概一个文明的出现便是从有文字开始,中华文明五千年,亦是与文字的发展相伴。中国发现的最早的用于记录的刻画符号是来自河南舞阳贾湖遗址的出土资料。

文字的出现,结束了结绳、口传记事的时代。对于这个划时代的历史事件,当然没有确切记载,华夏典籍也只是一笔带过。《周易·系辞下》:“上古结绳而治,后世圣人易之以书契,百官以治,万民以察。”孔安国《尚书》序言说:“古者庖牺氏之王天下也,始画八卦,造书契,以代结绳之政,由是文籍生焉。”《文心雕龙》:“自鸟迹代绳,文字始炳。炎皞遗事,纪在《三坟》。”

八卦符号和书契符号就是中国最初的象形文字。我们拿八卦符号来说,这种取法天地阴阳的两分法思维堪称至简,而由此排列组合演绎的六十四卦以及通过这些符号所描绘的千变万化的宇宙现象更是让人歎为观止。而真正意义上的文字,也如同天上的日月星辰,黑暗裡的夜明珠玉,熠熠醒目。

甲骨文,一种刻画在甲骨上的符号,每一个文字如同一幅画,展示著来自几千年前的某个事件,让人想像华夏文明之初,伟大祖先为凝聚族人、造福万民而做的不懈努力,祖先的聪明才智也无不渗透在这种古老的象形文字之中。

《文心雕龙·原道》有一段精彩论述:“文之为德也大矣,与天地并生者,何哉?夫玄黄色杂,方圆体分;日月迭璧,以垂丽天之象;山川焕绮,以铺理地之形。此盖道之文也。仰观吐曜,俯察含章,高卑定位,故两仪既生矣。惟人参之,性灵所锺,是谓三才。”

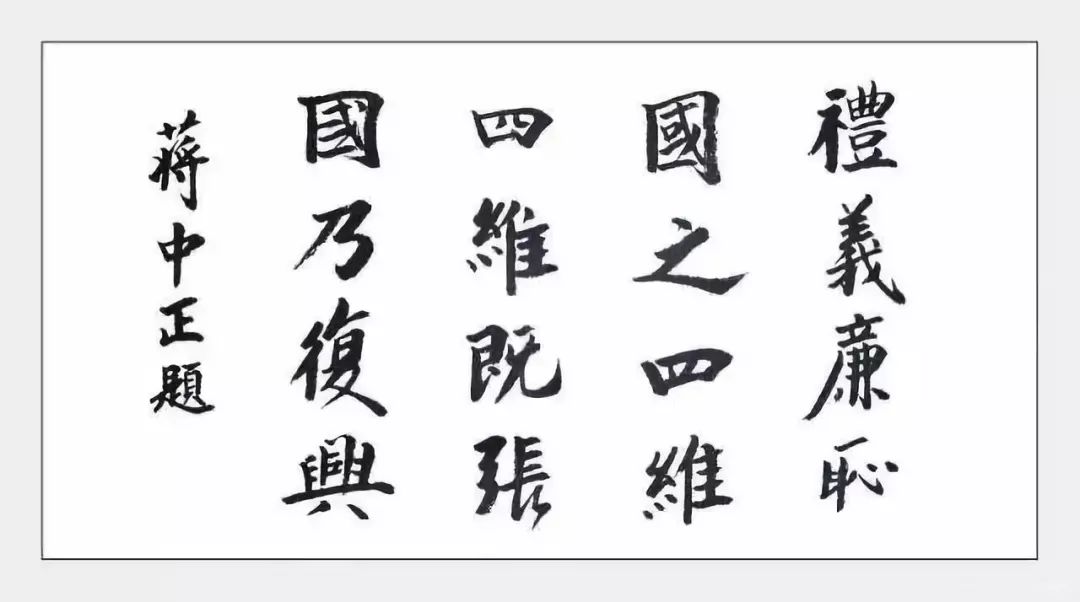

由甲骨文而金文、箍文、篆文。而隶书、楷书、行书、草书,中华文字在变与不变之中动静结合,阴阳相须,记录华夏民族的辉煌历程。如今,世界上也只有华夏文字,仍然接续著来自远古的声音,并在新的时代散发书写之美,除了简洁明快的记录与沟通,还形成一种独立于记录功能之外的高雅书法文化。

远离市侩繁闹,走进书画的的世界,潜心下来,去感受文字之美。时而苍劲雄浑,时而细腻轻挑,时而筋脉毕现,时而傲骨铮铮,时而似画而非画,时而似文而非文,时而怒火中烧“还我河山”,时而平心静气“宁静致远”。徜徉于此,心旷神怡。

所以作樂,滌蕩邪意

有人说,中国人是一个没有音乐的民族。果真如此吗?据考古,在河南贾湖遗址发现距今8000年的与中国文字同龄的乐器——骨笛。这足以说明华夏先祖对音乐的研究起步走在世界前列了。

除了五行分类的宫商角徵羽五音分法,通过对大自然各种物体声音的领悟,《周礼·春官》中记载,华夏先祖又把乐器分为金、石、土、革、丝、木、匏、竹八类,称“八音”。同时在定音方法上,又有阴阳十二律之法。《周礼·春官·典同》:“凡为乐器,以十有二律为之数度。”《吕氏春秋·古乐》:“次制十二筒,以之阮隃之下,听凤皇之鸣,以别十二律。其雄鸣为六,雌鸣亦六,以比黄钟之宫。”各律从低到高依次为:黄钟、大吕、太簇、夹钟、姑洗、仲吕、蕤宾、林钟、夷则、南吕、无射、应钟。

华夏祖先把音乐与衣冠礼仪结合在一起,来教化万民。《史记·乐书第二》:“君子曰:礼乐不可以斯须去身。揖让而治天下者,礼乐之谓也。乐者,天地之和也,礼者,天地之序也。和,故百物皆化,序,故群物皆别。大乐与天地同和,大礼与天地同节。”

礼乐刑政,礼乐为先。想必文质彬彬、特立独行的君子之国要比酷法之下曲意逢迎的顺民社会令人嚮往吧。

《礼记》:“先王之製礼乐也,非以极口腹耳目之欲也,将以教民平好恶,而反人道之正也。”可见,礼与乐相辅相成,就是为了教化民心。《汉书》有言:“五声和,八音谐,而乐成。所以作乐者,盪涤邪意,全民正性,移风易俗也。”

如今,这象法天地的音乐,拿来复兴华夏,全民正性,亦未尝不可。所有中国乐器均是对大自然的声音的模拟,加之以和谐之律,成为美妙的音乐。黄钟大吕作金石之声,陶笛土埙模拟风土之音,琴瑟箫筝以类丝竹管絃,击鼓鸣锣以象雷雨之来,时而高山流水遇知音,时而阳春白雪寂无人,春江花朝秋月夜,坐看平沙落雁归。琴声悠悠,若空穀之幽兰,箫管凄凄,犹冷月之寒影。

对音乐的创新拓展到明代达到鼎盛。明代“律圣”,百科全书式的音乐家、科学家朱载堉,这个衣食无忧的皇家郑王,总结出了匀律音阶的十二平均律,解决了十二律自由旋宫转调的千古难题。现代乐器的製造都是用十二平均律来定音的,十二平均律理论被传教士带到了西方,产生了深远的世界影响,至今被用在各国的键盘乐器上。

天圆地方,宇宙之象

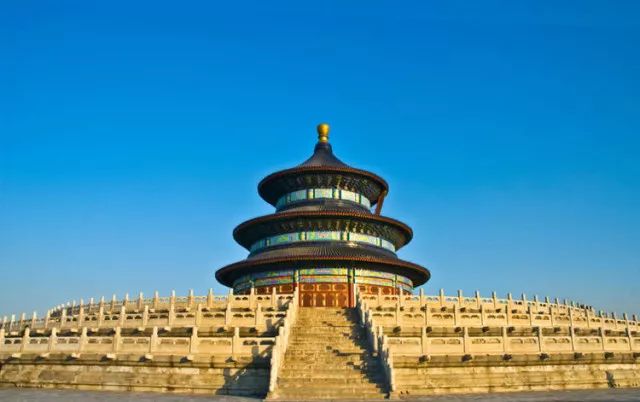

台湾作词家方文山先生说,中国人是一个没有质感的族群,在传统文化上我们早已失去美学精緻度。失去了自我,对外模仿也变得毫无根基,如空中楼阁一般。方先生关于这个话题在北大做了一个精彩的演讲,尤其对于华夏民族风格的建筑,给与了特别关注。纵观现代化的世界各国,具有本国民族文化特色的建筑仍然令人眼花缭乱。而具有几千年不断之文明的华夏民族,却满城尽是豆腐块。传统的建筑成了徒有其表的旅游围观之所。事实上,华夏民族风格的建筑在这个世界上是最具魅力的人文景观。影响了日韩朝鲜越南等国。传统的华夏建筑,亦讲究天人合一,道法自然。模拟天象与地理,根据中国之道而建成。

《西都赋》:“其宫室也,体象乎天地,经纬乎阴阳。”华夏民族建筑渗透著中国对宇宙的的解释。《文子·自然》:“往古来今谓之宙,四方上下谓之宇。”《尸子》:“上下四方曰宇,往古来今曰宙。”在这种观念之下,宇代表上下四方,即所有的空间,宙代表古往今来,即所有的时间。在华夏民族看来,古往今来谓之宙,无有终始,四维相代,如环无端,故曰圆。四方上下谓之宇,六合之内,高下相召,四极逆从,故曰方。天圆地方,便成为古人对宇宙的精简之解释。人头象天一以为圆,足象地二以成方,故圣人上配天以养头,明古今天人之际,下象地以养足,立中外四方之志!

那麽,人之身体,人之住所,亦为浓缩的小宇宙象天而法地,予以上圆而下方之道。对于华夏美学之建筑,还看《西都赋》:“据坤灵之正位,仿太紫之圆方。树中天之华阙,丰冠山之硃堂。因瑰材而究奇,抗应龙之虹梁。列芬橑以布翼,荷栋桴而高骧。雕玉填以居楹,裁金壁以饰珰。发五色之渥彩,光焰朗以景彰。”这段恢弘大气的对国家宫室的描述,读来令人嚮往。之后的《阿旁宫赋》的细节描述也令人讚歎:“五步一楼,十步一阁;廊腰缦回,檐牙高啄;各抱地势,钩心斗角。”如今这些华夏民族特色的建筑越来越少,以至于成为被围观的娱乐之资。悲夫!

即便如此,我们还可以从残存的华夏建筑里一窥华夏建筑之美。天坛之圆,地坛之方,斗拱之圆弧,地基之方正,苏州的亭台楼阁,杭州的雕梁画柱,南京的城牆,开封的御街,北京的紫禁城,西安的未央宫,不管是历史遗留,还是近时新创,亦无不彰显华夏建筑之美学。这种气象如若得到恢复,该是多麽令人兴奋的事情!想像平民之家,正堂祀祖像,东西两厢房,礼让有先后,往来有华章,芳茗清酒松竹梅,欲得请过萧蔷来。生活于此,何尝不是一种享受。格子铺一般的洋楼能蔓延如此,如诗如画的民族风格的建筑,何尝不能在华夏民族生活里重现光彩啊。

禮失求諸野,器絕征乎象

是的,让这些生动的民族文化回到我们的生活中,作为创造了无数个奇蹟和辉煌的华夏民族,应该有这个信心。礼失求诸野

穿着汉服上街 还要带着汉服去旅行

穿着汉服上街 还要带着汉服去旅行 始于衣冠,达于博远

始于衣冠,达于博远  莫言:宽衣大袖自风流

莫言:宽衣大袖自风流