从鲜为人知到火的“变新”,汉服15年里发生了什么

摘要:从鲜为人知到火的“变新”,汉服15年里发生了什么

找到两三家会做,能做,愿意做汉服的。”有些感兴趣的一听量那么小,工费那么低,就放弃了。”

在子鱼看来,早期的汉服商家,差不多是花钱请人来学怎么制作汉服。而早期汉服商家的目标很简单,就是让汉服重新存在。从0到1,从无到有,让她活起来,“至少让人在大街上能看到它, 让大众知道她是存在的。“

而目前的汉服产业,在子鱼看来,正处于从1-10,快速扩展的阶段。对汉服商家来说,除了让汉服进入更多大众的生活中,也要把它的文化内容,传递出去。

在子鱼看来,传统文化作为一个这个体系,对专业人士来说都太庞大了,要复兴,就需要一个支点,以点带线,以线带面,而汉服是非常棒的一个点。

服饰自古以来就是礼仪文化的一部分,入门又非常简单,只需要“穿”即可;另一方面,服饰又可以和很多其他文化活动结合起来,无论是诗书礼乐,还是琴棋书画,形成多种文化场景。

“我们的文化是很宽广的,我们是要通过汉服把她串起来,传统文化复兴,光靠汉服不行,但不靠汉服,路或许会更难走。 ”

新起点:汉服产业化

可以说,作为民族服饰和传统文化象征,汉服,是一套象征意义大于实际意义的衣裳。在其背后,是一整套传统文化生活方式。

如果说, 早期的汉服复兴运动, 无论汉服社团和汉服商家,都承担着浓重的文化输出角色,那么当前的,汉服复兴运动,越来越呈现出一种混杂的形态。

一方面,汉服商家和汉服社团的的分工越来越明确,围绕汉服的产业链正在形成的初期,并衍生出了汉服摄影,汉服体验馆等新的消费领域。

另一方面,在传统文化复兴大潮中,也出现了一些新兴的传统文化生活的平台。以东家为代表,这类平台聚焦“传统文化内容”和“匠人手工作品”,除汉服外,还涉及传统文化在器物的方方面面:陶器瓷器,茶道香道、首饰珠玉,文房用品、古琴刀剑等诸多品类。

这类平台是典型互联网企业,一方面,它扮演着电商平台的角色。另一方面,它又是一个内容社区。以汉服为例,它既是商家的电商出口, 也是爱好者的交流社区。

消费上,围绕汉服,配套以发簪,茶具,印章,香炉,笔墨,古琴等商家,最终搭建了一个全方位的传统文化消费场景。

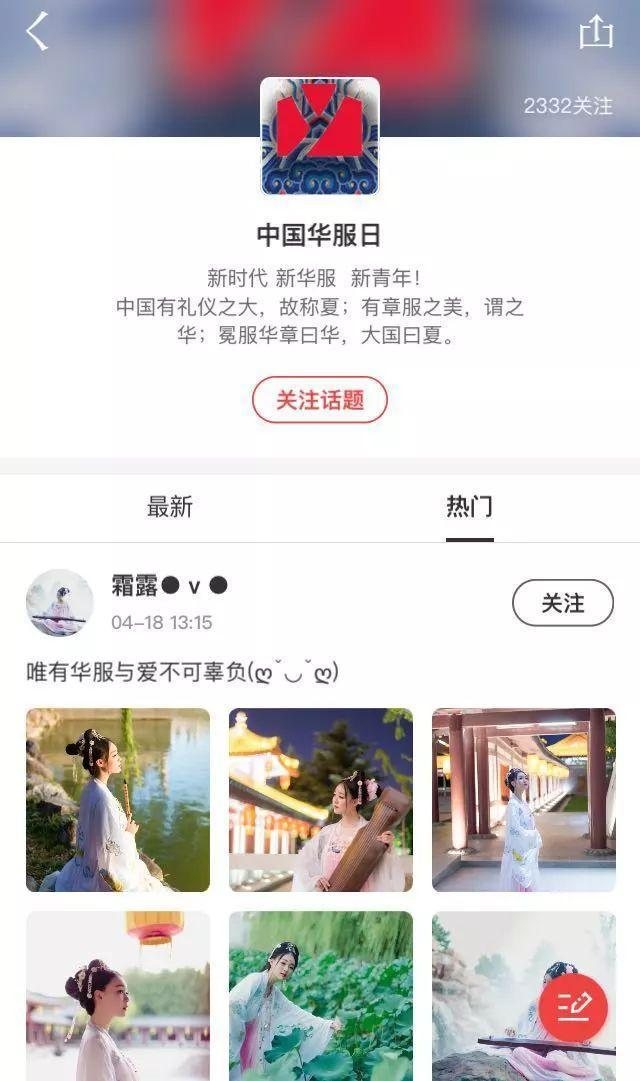

文化上,既有微博话题式的讨论社区,也有百度百科式的科普页面,囊括汉服的款式,汉服的演进再到汉服运动等众多条目。

此前,“汉服资讯”发布了《2017汉服产业报告》,根据该报告,现今汉服市场的总体主体消费人群已近一百二十万,平均年龄为21.15岁; 汉服商家已分布全国27个省、区、直辖市,其中以珠三角、长三角、四川省最普遍。而淘宝店上,能正常打开的汉服商家已达655家。从销售产值来看,前10位汉服商家的年度销售估算总产值达到1.4亿元左右。

尽管现代的汉服,不时陷入形制等争论。在诸如杨娜这样致力于汉服理论探索的人看来,能够称为“汉服”的服饰有以下特点:即交领右衽、无扣结缨、褒衣大袖,平面剪裁等。

但首先要明确的是,复兴汉服,绝不意味着要照搬古人的服饰和礼仪,而是要创造21世纪的汉服标准和礼仪。

并不是穿了汉服就不能戴眼镜,汉服也并非不能和其他衣服混搭,或者加入现代元素。穿着汉服,更不意味着就要过古人的生活。

更多的汉服爱好者和汉服运动者所希望的,是将汉服和当代社会相结合,展现出她的现代美,而在孜孜不倦地穿汉服的日子里,他们希望给通过“衣冠先行”的方式,迎来“华夏复兴”。

穿着汉服上街 还要带着汉服去旅行

穿着汉服上街 还要带着汉服去旅行 始于衣冠,达于博远

始于衣冠,达于博远  莫言:宽衣大袖自风流

莫言:宽衣大袖自风流