汉服配饰:织物腰带的发展演变

摘要:早期的汉服除了用衣带固定衣袍外还必须用腰带束腰.便衣服贴合不至于散刀因为这一实用功能.古人往往视腰带与衣袍为一个整体对它十分重视。随粉服装和札制的发展,腰带不但兼具了装饰功能,成为了代表“礼”的一种符号,更成为人们权利、地位的象征,甚至...

早期的汉服除了用衣带固定衣袍外还必须用腰带束腰.便衣服贴合不至于散刀因为这一实用功能.古人往往视腰带与衣袍为一个整体对它十分重视。随粉服装和札制的发展,腰带不但兼具了装饰功能,成为了代表“礼”的一种符号,更成为人们权利、地位的象征,甚至规定了在各种正式场合必须以腰带束衣,否则为失礼。

古代腰带名目繁多,形制也十分复杂。但总的来看,可分成两类。

一类织物类,由各种丝棉麻织成、编成,通箱“绦带”。

一类皮革类,由各种生、熟皮革制成,通称“革带”。

秦汉以前,革带主要用于男子,妇女一般多系绦带.《说文·革部》:“男子带鞶,妇人带丝。”不过,男子除了用皮带外.也系扎各种绦带.妇女也有系束革带的悄况(如唐宋宫廷圆领袍侍女)。从记载中可知,先秦时代,腰带在形制,颜色、装饰、功用上已经有了十分明显的等级差别和严格区分。如《玉藻》:“天子素带朱里终辟,而诸候素带终辟,大夫素带辟垂,士练带率下辟,居士锦带,弟子缟带...”

至于腰带的系束部位,通常根据各种服装的不同形制而定。例如,战国至西汉时期,着绕襟曲裾袍者,为防袍服散开,腰带多系在衣襟的尖端,而腰带的高度就视衣襟的高度而定.

两类腰带的系束方式随着服装的发展有着不同变化,系束方式有直接系束〔包括了纽扣系束)和带具系束。虽然带类不同,它们亦有共用的带具,如带钩,绦环。虽然绦带和革带一直是相互发展相互影响。

1.本文仅涉及织物类腰带文化的基本知识,革带的发展网络上资科众多,这里就暂不介绍。具体带具、织造发展研究请查阅相关文章。

2.织物类腰带的称呼较为复杂,本文采用通用名称,但不免会与其他文章用词不同之处,特此声明。

绦带

“绦带”是丝用服带的通称。亦有“绦”、“组”、“带”等细称

根据织造方法,组织结构、颜色、功用的不同,腰带还有缟带、素组、绖(die二声)带,郿(mei二声)绦、盘绦、赤绦、鸾带,大带等众多的称呼。绦带的不同部分也有不同称呼,例如女带上的结称为“绸缪”,下垂部分称为“襳缡”(bi四声 li二声),活结称为“纽”,死结称为“缔”。

绦带样式有长条带状和绳索状两种:(明代大带的结构发生了改变.后面会讲到)

长条带的宽度从一厘米到十厘米不等,绳带细粗皆有;

长条状多为织称腰带,亦有编成,圆条状为编成腰带;

腰带的长度一到三米不等,可围腰一圈或数圈;

系结方式上,有的系结于前;有的则在左、右及背部搭扣。

绦带的材质主要有毛、麻、丝、棉。颜色有素色和花色两种,花纹一股由刺绣或整体织造而成(也称织成带),融实用与装饰为一体,工艺繁琐,颜色、图案也是丰富多彩。

绦带当然也不仅仅只有一块布或一条绳索.早在春秋时期,革带使用带钩的同时,绦带也同徉开始使用带钩来系束。到了后世,还出现了绦环等各种带具。

绦带和革带一直并行发展,运用在不同款式上各有所长。但革带在日益制度化的过程中,逐渐退出日常生活,成为官服的一部分。绦带则在宋明时期成为了民间的主流。《梦梁录》中记叙里杭州市沙皮巷就有陈家绦结铺,即绦带的专卖店。直到清代,还有纬带行会。

“绦”、“组”从先秦织物研究上看,区别在于组织结构的不同。但从后世记载描述上看是不分彼此。“绦”、“组”及各种织带称谓不单用在腰带上,也用词干衣带、裤带、鞋带、器物等各种地方。这里不做深究,仅做初识。

绦带—直接系束

系腰带最直接的便是将两端直接束结,打结方式大多为常见的简单样式。

衣,袍外束腰带随着时代和款式有着不同变化。

例如先秦到汉唐时期的女装襦裙多为裙掩衣款式,所以绦带系在衣裙外既实用又美观。

不过魏晋和唐代也有不少衣遮裙款式,如衫裙和半臂,这种款式甚少见到外系腰带。到了宋明时期,褙子及衣掩裙样式的流行,裙带作用大过了腰带,大多数情况下人们只在劳作时候系上腰带,固定衣摆而方便工作。

女装袍服都将腰带系在袍外,汉代以后,民间女袍减少,基本只有后妃礼服和宫廷侍女服系腰带(革带),明末,女子长袍(长衫、大袖杉子)开始流行,虽然形制和以前大不相同,但也常在长衫外系绦带。另外,明代也有称绦带为汗巾,汗巾上绣花,销金等装饰,既可以当腰带使用,又可以用来扎在头上做头巾。

明代男装在日常生活中,也出现了不系绦带情况,显得洒脱随意。

绦带—带具系束

绦带除了直接将两端束结外,还可以装上带钩勾、绦环等带具。除了带钩,南宋时期还出现了绦环。早期的绦环为环装或由钩和环组成,后来,工匠打破一钩一环的格式,将之设计为对称的部件,互相搭扣,并雕刻精美纹样。后来还将绦环设计为一个整体,只在背面设两个钮或两个穿,用来和套在绦带的卡子相括结,以控制腰带的长短。虽然样式有了改变,但习惯上人们还是讲他们成为绦环。

清代以后,由于服制的改变,带钩和绦环使用减少,逐渐成为收藏赏玩品。

明代大带

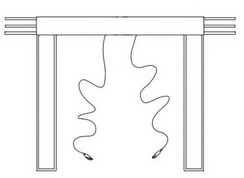

历代大带的形制都为长条带型,到了明代,则发展出了新型的形制,就是在长条的基础上,将垂带分离出来,再缝合在带子的两端下方,大带由带耳或细带、带扣结系。有的还在大带上缝上绦绳〔组),起到固定和装饰作用。明代,除了官员大带外,民间大带井没有太严格的规定,不过同样有大带缘边,带体素面等特点

第一种长条带型是使用最长久的形制。大带带体同腰围长,宽约9CM,两侧的垂带(绅)及两耳(打结部分)长约99CM,宽约9CM。绦绳另外系上。因为系好之后不能保持形状的挺立和固定,对于比礼服来说,显得有点随乱,所以多用于明制深衣和道袍类服饰。

第二种为改进样式,将垂带缝在带体下端。带体用细绳或带扣系好,在前面缀以假耳(蝴蝶结),绦绳另外系上,样式与明会典记载相同。样式大带带体同腰围长,宽约9CM,垂带长约64CM,宽9CM,缘边约1CM。

第三种与第二种相似,用细带、带扣系结,去掉两耳。定陵出土实物也是这种形制,并将绦绳固定在大带后内面.穿带时,先用细带将大带系好,后将身后绦绳绕到身前打结(通常为双钱结〕。剩余绦绳的垂下为穗。大带带体同腰围长,宽约9CM.垂带长约64CM,宽约9CM,缘边1CM。系常长约27CM,宽O.5CM。绦绳子长约100CM,穗长12.5CM,缝在大带上的部分,相距约19cm.

大带

“大带”与一般绦带不同,它属于礼带,用以在隆重、礼仪场合搭配礼服(冕服、祭服、深衣、直裰等)。

“大带”这个词用在丝帛腰带上,也用在革带上,虽然材质形制不同,但意义相近。一些服制情况下两者也同时使用。“大带”在一些文章中,还是绦带的统称,而大带的垂带--“绅”也有时用做大带的代称。

早在先秦大带便有了等级区分,历代《舆服志》等书籍也对大带的形制有明确规定。(如《礼记-玉藻》:“大夫大带四寸,......天子素带,朱里,终辟。...”;《新唐书-车服志》:“大带,以素为之,以朱为里,在腰及垂皆有裨,上以朱锦,...”)

虽然历代“大带”颜色材质细节方面都有差异,但必须有垂带(绅)这点没有改变。到了明代,大带的形制发生了较大改变,带用扣绊、系带围合,腰带不长所以不会有垂带,因此人们把“绅”直接给缝在大带上,可见它的重要性。

绦带鉴赏

战国:长72CM,宽3.5CM。左端3.5CM处有一带钩,右端3.5CM、7CM、9.5CM处各有一个扣眼。(长沙陈家大山楚墓)

绦节与宫绦:绦帝是指腰带,而宫绦是指系在腰带上的布条垂饰,颜色多样,有长穗,通常缀有玉佩金器。

沈从文谈唐代女子服饰

沈从文谈唐代女子服饰 酒文化到底多深厚?看下面这些青铜器具就知道了!

酒文化到底多深厚?看下面这些青铜器具就知道了! 汉服分类Q版图解 汉服有哪些种类?

汉服分类Q版图解 汉服有哪些种类?