棋-汉民族文化的精粹之围棋(下)

摘要:棋,主要指围棋,陈毅称之为“中国绝艺,源远根深”。相传,围棋是帝尧创造出来的。

那么,围棋与汉民族文化还有更深的关系吗?有。这就是围棋本身蕴含着汉民族文化的丰富内涵,宋人张学士所撰《棋经十三篇》对此有具体的表述和反映,主要有:

1)围棋是农历的象征。棋盘上的总路数是三百六十加一,一就是数字的主体,其余一切数字都由此数而派生,根据这个中心向四方发展。三百六十,是象征一年360多天的约数。由此按四角地区分排,借以象征一年四季;四个角各有90路,借以象征每一季的天数;棋盘最外一围的72路,象征气候时节。而棋子数360个。黑白各半,象征阴和阳。

2)围棋表现了汉民族的聪明和智慧。下围棋,要用正常的着法布成局势,以棋力和策略制约敌方。这一切都要先在脑子里经过周密的计算,在局面上体现出有利于自己的形势,并预见胜负,这种对胜负的预见性充分表现了汉民族的智慧。下棋方法,千变万化,而要取胜,则必须随机应变,不能拘泥于一,如古书所说:“见可而进,知难而退”。下棋还须善于审察局势,对于得不薄援助的孤棋,就不要勉强去走,《周易·系辞下》云:“穷则变,变则通,通则久。”在对战中,还要有洞微的能力,如粘接残子,不要太急;放弃残子,要想到它的后果。又如有开始在近处着子,而到后来在远处生效的;有开始吃子少,最后吃子多的;想突出东面,先要攻击西面等,这样方能吃小亏而得大利,正如《周易·系辞上》所云:“非天下之至精,其孰能与于此。”这种善于审局,随机应变,洞微奥妙的能力,则充分表现了汉民族的聪明。

3)围棋表现了汉民族精细的内向性格。围棋之功,贵在严谨,善于作战的不至于失败;善于布阵的可以不战而胜;善于收拾败局的,不至于慌乱。因此下棋时必须四面观察自己的阵地,布置周密,牢不可破,才能出其不意,攻其不备,正如《诗经》所云:“揣揣小心,如临于谷。”表现了汉民族精细的内向性格,下棋时,一个人的性情脾气也要表现出来的。棋高艺绝者,心思集中,思考周到,缄默不语,神态正常,可使对方难以捉摸,这也表现了汉民族精细的内向性格。

所有这些丰富的内涵,从更深的层次表明围棋是汉民族文化的代表之一。在此,还需要再加一笔的是,唐代开元年间,围棋传到日本后,生根、发芽、开花,结果,有了“青出于蓝而胜于蓝”的发展,特别是近代以后,中国沦为半殖民地半封建社会,围棋也衰落而居于日本之后。新中国成立后,“国运盛,棋运盛”,经过30多年的努力,现在终于幵始赶上了日本,1985年11月20日,在中日围棋擂台赛的决赛中,中国队的聂卫平继打败了小林光一,打败了加藤正夫之后,最后打败了日本“终身棋圣”藤泽秀行,取得了历史性的大突破,壮哉,中国棋坛上的一座里程碑!此时此刻,全国人民为之振奋,小小围棋子,牵动着全国人民的心,因为围棋是中国文化和文明的一个体现啊!

谈了围棋,我们不能忘记汉民族中还广泛流传的另一种棋艺,那就是象棋。

象棋的历史也十分悠久,《楚辞·招魂》:“蓖蔽象棋”和刘向《说苑》:“燕则斗象棋”的记载,都表明象棋与围棋是同时兴起的,所以春秋战国之时的棋艺,常常统称“博弈”。弈即围棋,博又写作簿,就是象棋的前身,又称为“大博”。秦汉之时,象棋也非常盛行,并进行了革新,称之为“小博”。班固在《弈旨》中就说: “孔子称有博弈,今博行于世,而弈独绝。博义既利,弈义不述”。南北朝时,北朝周武帝制《象经》,象棋又作了一次改革,称之为“象戏”。唐代象棋得到了大发展,大诗人白居易和元稹都爱好象棋,出现了名棋手李端围棋、象棋都会,自称“围棋智不如”但象棋却“鬼神莫测”,并出现了《玄怪录》,以小说的形式叙述了唐代的象棋制度。北宋时象棋棋制开始了重大的改革,在兵种上增加了“偏、裨”二将,相当于现代象棋的“士/象”。到南宋这个改革基本定型,“偏、裨”定名为“士、象”,兵卒的行棋方法也改为现代走法,同时增加了“炮”。

象棋具有简易好学的特点,所以越来越受到汉族民间的欢迎和爱好。特别是定型后的象棋,艺术性和娱乐性都大大加强了,而成为汉民族民间文娱生活中不可缺少的一项活动,我们从西湖老人的《繁胜录》、周密的《武林旧事》、吴日牧的《梦梁录》等书中,可以知道,当时在杭州的小商店、小摊贩那里到处可以买到象棋。正如南宋绍兴辛未洪遵在《谱双》中所说:“象戏,家喻户晓”。象棋以其迷人的艺术魅力,吸引着汉族广大群众,成为汉民族文化生活的重要内容之一。如前所述,琴、棋、书、画四门艺术,其中“棋”,一般以围棋为代表,但在北宋初的古锦上所织的“四大艺术图案”中,棋的图案就不是围棋,而是当时的八八象棋的棋盘。 时至今日,象棋在汉民族间有着比围棋更广泛的群众基础,因此,把象棋当作汉民族文化的又一代表,也是有意义的。

沈从文谈唐代女子服饰

沈从文谈唐代女子服饰 酒文化到底多深厚?看下面这些青铜器具就知道了!

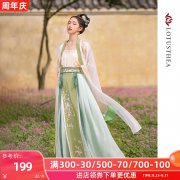

酒文化到底多深厚?看下面这些青铜器具就知道了! 汉服分类Q版图解 汉服有哪些种类?

汉服分类Q版图解 汉服有哪些种类?