棋-汉民族文化的精粹之围棋(上)

摘要:棋,主要指围棋,陈毅称之为“中国绝艺,源远根深”。相传,围棋是帝尧创造出来的。

棋,主要指围棋,陈毅称之为“中国绝艺,源远根深”。

相传,围棋是帝尧创造出来的。尧的儿子丹朱,为人傲慢,性格暴躁,又游手好闲。尧为了教育儿子,就创造了围棋。想通这过下围棋这种活动,陶冶儿子的性格,故《世本·作篇》云:“尧造围棋,丹朱善之。”直到南朝梁代,萧绎作《金楼子》乃云:“尧教丹朱棋。”这种传说,虽没有什么可靠的根据,但却透出了一个信息. 即围棋是一项可以提高人的思维能力,增长聪明才智的有益活动。所以,自古以来,人们就把下围棋看作一种文化教育活动。鉴于围棋具有适宜对思想进行启发和教育的特点,其自古以来就受到教育家们的重视。孔子就说过:“饱食终日,无所用心,难矣哉。不有博弈者乎?为之,犹贤乎已。”告诉人们,若成天只知道吃喝,什么知识也不学习,那还不如下围棋,多少还可以增长一点才干。孟子也说过:“今夫弈之为数,小数也;不专心致志,则不得也。”并举例说,即使跟全国最有名的围棋圣手学下棋,若不专心致志,“一心以为有鸿鹄将至”,那是学不好的。这是一方面的原因。

另一方面,春秋战国之时,围棋的活动有了相当的发展,《左传》襄公二十五年孔颖达疏:“以子围而相杀,故谓之围棋。”看来,围棋的出现与古代战争有密切的关系,试看,在对弈过程中,自始至终充满着矛盾斗争,棋势变化无穷,攻守兼备,妙趣横生,惊险迭起。对局者必须高瞻远瞩,全局在胸,机智勇敢,善于思维,辩证地处理全局与局部、进攻和防守、先手和后手、轻灵和滞重、虚势和实地、舍弃和取得等关系,在短兵相接的搏斗中,运用高超的技艺方能夺取全局的胜利。由此可见,围棋着子的战略战术,最后计算胜负的方法,都符合古代的作战方略。因而围棋很可能是古代军事家所创造,这与春秋战国诸侯混战的历史背景是相吻合的。

这样,由于围棋既有教育的作用,又有军事的谋略,在汉民族中便广泛流传开来,到唐代臻于完善,盛极一时。在汉民族发展的历史进程中,围棋也随之兴盛,自汉至今,总是高手如云,棋星灿烂,诸如汉代称之为“天下第一”的杜夫子,三国的四大名手冯翔、山子道、毛九真、郭凯,东晋号称中兴第一的王恬,南北朝的徐羡之、羊元保,唐代最擅盛名的王积薪,宋代的棋圣刘仲甫,明末棋坛之宗过百龄、周懒予,清初推为棋圣的黄龙士、徐星友,继之而起的又有范西屏、施襄夏、梁魏今、程兰如四大家,当今老一辈的国手过惕生,棋王陈祖德,以及被日本棋界称“新的彗星”和“聂旋风”的聂卫平,后起之秀刘小光、芮乃伟、张璇、马晓春、钱宇平、江铸久等,他们承前启后,继往开来,对汉民族的“绝艺”——围棋的发展作出了贡献。不仅如此,围棋在汉民族民间有着广泛的基础,唐代围棋第一国手王积薪创造“一子解双征”的奇妙着法就是一例。天宝十五年,安史之乱时,王积薪随唐玄宗逃往四川。一天晚上,他借宿在一位老妇人和她的媳妇家里,听见隔壁的对话。

“夜很长,一时也睡不着,我们来下盘围棋吧!”老妇人说。

“好的。”媳妇回答。

王积薪好不奇怪,心想:“屋里没有灯,躺在床上怎样下围棋呢?”便侧耳谛听。

“起东五南九放一子。”媳妇说。

“东五南十二放一子。”老妇人回答。

“起西八南十放一子。”

“西九南十放一子。”......

两人这样你一句我一句,总共才走了36着棋,忽听老妇人说: “你输了,我胜了9路”。

王积薪惊异不止,在这穷乡僻壤之地竟有这样棋高妙着的女棋手。自叹不如。天亮后,他进屋向老妇人求教。老妇人便叫王积薪摆出棋盘棋子来,由媳妇给他一一讲解昨夜下的那局棋。王积薪觉得这盘棋下得十分奇妙,便把它叫作“邓艾开蜀势”,带回后又认真研究,创造了“一子解双征”的棋法。这种上有如云国手,下有雄厚基础的情况,正表明围棋是汉民族文化的代表之一。

沈从文谈唐代女子服饰

沈从文谈唐代女子服饰 酒文化到底多深厚?看下面这些青铜器具就知道了!

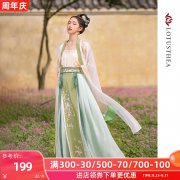

酒文化到底多深厚?看下面这些青铜器具就知道了! 汉服分类Q版图解 汉服有哪些种类?

汉服分类Q版图解 汉服有哪些种类?