中国历史上几次民族服饰的融合

摘要:中国是一个多民族的国家,在漫漫历史长河中,汉族与少数民族之间,通过不断接触,相互交流,无论在生产技术,文化,思想以及生活习俗,包括服饰在内都相容并蓄,渐趋融合,从而演变成今天千姿百态、绚丽多彩的中华服饰,文中从五次较大的少数民族服装的流...

中国是一个多民族的国家,在漫漫历史长河中,汉族与少数民族之间,通过不断接触,相互交流,无论在生产技术,文化,思想以及生活习俗,包括服饰在内都相容并蓄,渐趋融合,从而演变成今天千姿百态、绚丽多彩的中华服饰,文中从五次较大的少数民族服装的流行,阐述了中国历史上几次民族服饰的融合。

在漫漫的历史长河中,我国各族人民通过不断接触,相互交流,无论在生产技术,文化思想以及生产习俗,包括服饰在内,都相融并蓄渐趋融合,其中几次少数民族服饰的流行促使了中国服饰史上几次民族服饰的大融合,并且在中国服装史上留下了深远的影响。

第一次融合是在公元前6世纪的战国时期,出现了一粧有影响的事情。当时中原地区正盛行着一种上下相连,宽衣博带的深衣的时候,居住在西北一带的“胡人”却穿着一种衣身紧窄的短衣,下配长裤和革靴,他们凭借其轻捷灵活的装束和熟练的骑射技术,给中原各国以军事上的严重威胁。而当时赵国的第六个国君赵武灵王是一个军事家,同时又是一个社会改革家。他看到赵国军队的武器虽然比胡人优良,但大多数都是步兵与兵车混合编制的队伍,加以官兵都是身穿长袍,甲靠笨重,结扎繁琐,动辄即是几万、几十万甚至上百万,而灵活迅速的骑兵却很少。于是实行军服改革,后来人们称之为‘胡服骑射”。赵武灵王改深衣为胡服,其完全出于军事上的考虑,因此主要是改革下裳,即废弃下裳而改着长裤。赵武灵王为便于跋涉与水草之间,有利于乘骑,将当时普遍穿用的履舄改着短靴。腰间束以革带,并用金属做的带钩加以联结。赵武灵王的这一举措,不仅使赵国由弱变强,而且这种向兄弟民族学来的短衣长裤与汉族服饰相融合,后来 逐渐演变为襦、袄、褶之类,成为汉民族服饰形成的一部分,也形成了春秋战国服饰创新的局面。

第二次民族服装的融合是在魏晋南北朝时期。根据文献记载:中国衣冠,自北齐以来,乃全用胡服。窄袖、绯绿短衣、长鑕靴,皆胡服也。由于战乱频繁,民族的迁徙杂居,当时南下的鲜卑族男子所穿的圆领或高领的褊衣、长裤、长统靴 及施带钩的腰带,头上戴后垂披幅的鲜卑帽,在中原北部地区十分流行。北周时人们常戴的一种浑脱帽,用羊皮制作,高高的帽顶,呈圆锥状,也是由位于西域的龟玆国传入的。另据 《旧唐书.舆服志》记载,北齐时,穿胡服已成为一种风尚,“长帽短靴,合裤袄子,朱紫玄黄,各任所好。”虽谒见君上,出入省寺,若非元正大会,一切通用。难怪《搜神记》中会有 “太康中,天下以毡为络带、裤口。于是百姓咸相戏曰:中国其必为胡服所破也的感喟。而且北方民族与中原汉族之间在服装上互相取长补短,以图其新,不仅有广、狭两种形式,还演变出一些新的服装款式,如上衣、紧身、窄袖,下裳宽大博广,被东晋学者干宝在《晋记》中称其为“上俭下丰”。尤其当春秋战国 之际,中原王朝与北部各族交涉频繁,胡服的一部分,早已浸润在汉俗之中。例如武冠、革带,即融化在中国民族服装之中。到六朝时期,风行胡俗化……。在南朝,特别是粱以后,相当的胡俗化,自然的发展起来,遂为隋唐服装的前趋。

第三次民族服饰大融合发生有盛唐时期。由于唐朝国力强盛,政治、经济、文化都达到了封建社会的鼎盛时期,其绘画、雕刻、音乐、舞蹈等艺术都吸收了外来的技艺和风格。对于外来的衣冠服装,不仅广收博采,兼容并蓄,使得这个时期 的服饰大放异彩,富有时代特色,而且在世界服装史上也造成了巨大的影响。

史载,玄宗时,朝多参戎狄之制”。汉族固有的交领、右衽的宽衣大袖衫袍,此时已由圆领或折领、窄身小袖式朝服所取代。不公男子喜欢穿胡服,女子也喜欢穿胡服。《新唐书•五行志》记曰:天宝初,贵族及士庶好为胡服胡帽,妇人则簪步摇钗,衿袖窄小。”不少诗人也都在他们的诗作中描写过这种胡服的形制。如韩屋诗曰:长长汉殿眉,窄窄楚宫衣。”白居易诗曰:小头鞋履窄衣裳,青黛点眉眉细长。”元 和年间,长安宫人和士庶妇人中流行回鹘装,五代女诗人花蕊夫人《宫词》诗云:明朝腊日官家出,随驾先须点内人。 回鹘衣装回鹘马,就中偏称小腰身。”连随驾的宫女也常而皇之地穿起了回鹘衣装,可见这种来自西北少数民族地区地服饰,不仅广泛普及于民间,而且已深入宫廷。回鹘装是回鹘 (即回纥,为现今新疆维吾尔族先民)妇女的服装,其形制与男子的长袍略同,袖子窄小而衣身宽大,翻领,衣长曳地。颜色以暖色调为主,红色为多,衣料大多为厚实的织锦,领口与 袖端均镶有宽阔的织金锦花边。再加以将头挽成锥状的回鹘髻,两鬓插以簪钗,耳垂及颈项上佩有精美的首饰。脚穿翘头软锦靴,极富异域情调。

到了天宝年间,官民均以穿紧身胡服参加社交活动为时尚,一些士大夫的妻子也竞相效仿,甚至索性也穿起丈夫的胡服招摇过市。据(〈旧唐书•舆服志》记载:玄宗开元初,或有著丈夫衣服靴衫,而尊卑内外,斯一贯矣。唐代妇女著丈夫 衣服衫靴,在不少唐墓壁画、绘画、出土俑中均可见到,其样式多为头戴头,身穿圆领窄袖缺衫,足登乌皮六合靴,腰系革带,几与男子无异。

大唐帝国是我国封建社会中最为开放的朝代,外来文化对中原的影响很大,朝廷内外穿胡服成风,无怪乎诗人元稹不胜叹曰:自从胡骑起烟尘,毛毳腥膻满咸洛。女为胡妇学胡妆,会进胡音务胡乐。火凤声沉多咽绝,春莺啭罢长萧索。胡音胡骑与胡妆,五十年来竞纷泊”。但值得一提的是,并非一窝蜂的生 搬硬套,而是根据汉民族的审美爱好进行了消化和改造。如胡服原先多用皮革,浑脱帽就是用羊皮或小牛皮制作的,流入中原后即改用丝棉织品,风格由粗矿转为细腻。唐代服装为中国服装史谱写了最为精彩的篇章,其冠服之丰美华丽,妆饰之奇异纷繁、绚丽多姿,令人叹为观止。唐代服装的辉煌是唐代人民 博采众长、勇于吸收、合理借鉴外来服装的结果。

第四次民族服饰融合发生在宋元时期。此其间既有民族间的矛盾又存在经济文化上的交流,民族融合得到了加强。然而与汉、唐相比,宋王朝相对比较贫弱,特别因与辽、金等国长 期对峙,边患不断。但是统治者之间的穷兵黩武、剑拔弩张,并 没有阻隔兄弟民族之间在经济和文化方面的交流往来,北方少数民族服装传至南方,又受到了士庶男女的喜好,相习成风,宋人崇尚契丹服便是一个很好的证明。

契丹服装一般为长袍左衽,圆领或交领,长袖,下穿裤,裤 放靴筒内。女子在袍内著裙亦穿长筒皮靴,袍上有疙瘩或纽袢,袍带子于胸前系结,然后下垂至膝。契丹服之所以汉人垂青,主要是因为当时辽地属游牧地区,畜牧业发达,毛料充足, 毛纺织技术亦较先进。由于汉族素以植桑养蚕为主,不太重视 畜牧业的发展,因此毛织品远不如织品精美;加上宋朝统治者崇尚理学,提倡简朴,不准奢华,服装的色彩,款式都较单一, 因此,这些新颖别致的毛丝品一旦传入境内,便被视为新奇之物,竞相仿效穿用,汉人仿效‘契丹衣服”的现象一直延续至 赵宋南渡,终未革尽。到了元代,民族矛盾比较尖锐,蒙、汉两 族服装沿着自己的传统发展。而宫中服制长其延用宋代,直到 1321年元英宗才参照古制的“质孙服”,汉语称“一色衣”。质孙服本为戎装,即便于乘骑等活动,发展为“质孙服”是承袭了汉族又兼有蒙古民族特点的服制,是又一次的民族服饰的融合。

最后一次民族服饰的融合发生在清代。与前几次异族服装在中原地区大受欢迎的情况相反,满族服装的推行,却遇到了前所未有的阻力,对满族统治者进行多次斗争,后来在不成文的‘十从十不从”的条例之下才暂时缓解了这一矛盾。长袍 马褂、穿靴戴顶的满族服装的出现,给中华传统服饰以巨大的冲击,流行了两千多年之久的冠冕衣裳,至此宣告终结。

与清一色的满族男装不同,清代汉族妇女服饰变化并不很大;基本保持汉服原貌,由于风气所致,旗装对汉族女服的影响日甚一日,终于形成一代特色。自唐宋以来,汉族妇女一直穿对襟上衣,右衽大徽或斜襟的)。从清代开始,才改用圆领口,有领子,大襟、五副纽扣、宽镶边,这都是融进了满族服式的结果。只是依然上衫(袄)下裙的传统装束,在长达二三百年的满清王朝,始终未有变化。值得注意的是,在汉族妇女中,旗袍的大规模流行,并非发生在高压政策下的满清王朝, 而是清室逊位后的民国初期,这确是十分耐人寻味的。把裙子取消,改穿上下连属的旗袍,这在中国近代服装史上无疑是一次了不起的革命。二三十年代女式旗袍的流行,与其说是受了满服旗的影响所致,不如说主要是受了西方文化启蒙的结果。 因为这种旗袍与正宗清代旗袍相比,已相去甚远。从出土的实物资料看,那时的旗袍款式除右衽、用钮扣的格局大致相同 外,其轮廓外形上窄下宽(下摆呈喇叭形,可能与旗人的骑马习俗有关),与后来的新式旗袍那种紧裹身体、显露曲线美的 造型大相径庭。与历次异族服装流行情况相比,这次旗袍的流行,不仅规模最大,持续时间最长,而且也是吸收消化外来服饰最

沈从文谈唐代女子服饰

沈从文谈唐代女子服饰 酒文化到底多深厚?看下面这些青铜器具就知道了!

酒文化到底多深厚?看下面这些青铜器具就知道了! 汉服分类Q版图解 汉服有哪些种类?

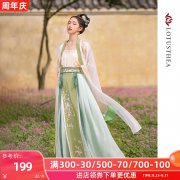

汉服分类Q版图解 汉服有哪些种类?