浅析中国古代服饰之冕冠的形成

摘要:中国古代服饰的重要组成部分一冕冠,从上古时代以羽冠的形式出现到西周时冕冠制度的初步形成,一直沿用了二千多年,本文通过描写各个时期冠饰的发展状况,逐步剖析冕冠形成的漫长过程。

中国古代服饰的重要组成部分一冕冠,从上古时代以羽冠的形式出现到西周时冕冠制度的初步形成,一直沿用了二千多年,本文通过描写各个时期冠饰的发展状况,逐步剖析冕冠形成的漫长过程。

作为服饰的一个重要组成部分,讲到“冠”我们总是把它和服装联系在一起,中国自古有“衣冠之国”之称。中国古代冕服由冕冠和礼服两部分组成,冕冠的产生和发展固然离不开服饰的产生和发展,但它的发 展过程也有其自身的特点。《礼记王制》记载“有虞氏皇而祭,深衣而养老;夏后氏收而祭,燕衣而养老;殷人冔而祭,缟衣而养老;周人冕而祭,玄衣而养老。”可以看出各个时代祭祀时着冠的习俗从有虞氏时代就已经存在,而且各个时代的冠饰名称都各异,到周时称之为“冕”到周朝,中国冕服制度已发展得相当完善,不但开设有庞大的官工作坊,从事服饰生活资料的生产,同时还设有专门管理王室服饰生活资料的官吏,管理皇帝在不同场合所戴的冕冠、弁帽的官称为‘弁师《周礼》 也记载:弁师”掌王之五冕,皆玄冕、朱里、延纽、五彩缫、十有二就,皆 五采玉,十有二,玉笄朱紘。这些史料都足以说明冠饰从上古时代就已 存在,下文将进一步分析冕冠的发展过程。

一、上古时期冠饰的最初形式一羽冠

众所周知,在原始社会,科学技术还没有发展起来,原始人类判断一切生活中的日常现象,是依赖于对神灵的信仰,而神灵使“人们(原始人在自然界面前显得极其脆弱渺小,逐渐产生出对自然物和自然力的神秘感、依赖感和敬畏感,认为万物万象背后都有一个活生生的主宰, 它们像人一样有灵魂但能力又远远高于人类,可以给人类赐福或降祸, 这便是神灵。)原始人类为了获得神灵的保佑,必须对神灵进行膜拜,祭拜自然神灵成为原始人类社会生产和生活不可分割的一部分。巫的出现正是顺应了这一膜拜仪式的需要,中国上古时代曾是一个漫长的巫觋时代,在远古时代“民神杂揉,家为巫史”民众与神有自由交流的权利,后来由于“九黎乱德”造成宗教制度的紊乱,侵犯了神的权威,破坏了社会秩序的稳定,人民生活痛苦不堪,于是圣王颛顼“命南正重司天以属神,命火正黎司地以属民。”这样就剥夺了凡人与神直接交流的权利,由国家任命的专职祭司主持宗教活动,“在男曰觋,在女曰巫”这在中国宗教史上被称为“绝地天通”的宗教改革。

1、巫舞与羽饰

《说文解字》说:巫,祝也,女能事無形,以舞降神者也。”巫觋以舞与神灵沟通,而服饰必然成为他们与神灵沟通的一种重要工具,或者说是个助手。“装饰在最初大抵不只是作为装饰,他们具有神秘的性质, 并且赋有巫术的力量,鹰羽使插戴它的人赋有鹰的力量,敏锐的视力和智慧等等。”所以巫觋在以舞降神,取悦神灵的活动前,必先以各种装 饰物将自己装扮一番,而羽冠就是其装饰物的种。古代以羽为舞饰的事实也可以从_些出土文物中得到证实。例如,浙江反山出土的良渚文化时期玉琮上的兽面纹被称为“神医”该巫的头上就戴一巨大的羽冠。 另外还出土了三件良渚文化的倒梯形冠状饰上的神徽,其头部都有羽 毛状的饰物。在云南省沧源佤族自治县境内,发现的沧源岩画群,是以人物图像为主体的岩画群,人物形象多以羽毛作为头饰。据《周礼•春 宫•乐师》记载,先秦时代确有承继先民传统的羽舞“掌国学之政,以教国子小舞,凡舞,有峻舞,有羽舞,有皇舞,有旌舞,有干舞,有人舞。”而且这六种舞蹈,都以“羽”为装饰物。

2、皇和羽

上文讲到《周礼•春宫•乐师》记载的以羽为装饰的六种舞蹈,其中之一是“皇舞”“皇舞”郑玄注“皇舞者以羽覆头上” “皇”在古汉语字典里的解释为:冠名,上面画有羽饰。《礼记•王制》记载“有虞氏皇而祭” 皇字古有一俗体:羽字下面一个王字,《说文解字》记载:“从羽,王声,读若皇”“金文皇字上边不是白字,而是像圆开的羽毛,所以皇的本字是用鸟羽制成的王冠。”

二、夏、商、周时期冠饰的发展

冕一直到周朝才出现,是以夏商时期人们祭祀时配戴的有羽毛装饰的冠饰演变而来的。《郊特性》“委貌,周道也;章甫,殷道也;毋追,夏 后氏之道也。周弁,殷冔,夏收,三王共皮弁,素积。”这里的委貌、章甫、 毋追分别是周、商、夏三代王的玄冠名,玄冠是当时通用的一种礼帽,在祭祀、上朝等正式场合配戴,毋追、章甫的形现已很难考证,但根据宋聂崇义《三礼图》所绘委貌冠的形状,我们可以大概推断毋追、章甫的形 状。‘冠长七寸,高四寸,上小下大,形如露杯,以皂色绢制之,与玄端素 裳相配。公卿、诸侯、大夫于辟雍行大射礼时所服,执事者戴白鹿皮所做的皮弁,形式相同,是夏之毋追,殷之章甫,周之委貌的发展。” ”弁、冔、 收也是三代王的冠饰,一般在郊天、巡牲、射礼时配戴,弁形上尖下广缝合,用五彩玉十二饰其缝中,后来发展为仅次于冕的冠饰。弁分为皮弁和爵弁,皮弁是武冠,用于田猎或征伐时配戴,爵弁是文冠,用于祭祀时配戴,从《三礼图》所绘的皮弁和爵弁尤其是爵弁的样式来看,样式已经非常接近后来冕冠的样式。“广八寸,长一尺六寸,前小后大,上用雀头色之繒为之,与玄端素裳相配,祠天地五郊,明堂云翘乐舞人所服。”

《春秋公羊传•宣公三年》记载“皮弁武冠,爵弁文冠,夏曰收,殷曰冔, 周曰弁,加旒曰冕。”可见弁确是冕的雏形。

另一方面,《仪礼》中对冠礼的记载,也可以用来证明冕是由弁发展而来。古代贵族男子到二十岁就要举行隆重的加冕典礼,作为成年的标志,加冕典礼后,加冕者就具有了一个贵族成员所应有的权利和应尽的义务。《仪礼•士冠礼》详细地记述了古人戴冠的礼法和制度,其中包括举行冠礼的各项准备,举行冠礼的过程,各种冠礼的变例及宾主所致辞,以及冠礼的意义。加冠典礼的过程有三加,第一次是缁布冠,加缁布冠时祝词的意义是希望受冠者抛弃童心,谨慎地修养成人之德;第二次是加皮弁,是希望受冠者保持成人威仪而永不懈怠,善于谨慎地修养德行;第三次是加爵弁,祝词的意思是三种冠都依次给你加上,兄弟们都来参加冠礼,以助成你的成人之德。

缁布冠、皮弁、爵弁分别是人们在曰常生活、田猎战争和祭祀祖先时所戴的冠,而冕服亦是帝王祭祀、朝政、狩猎时所穿戴的,由此可以说明冕冠由弁发展而来。

三、冕冠的具体形制

周人在总结了夏、商两朝更迭的历史经验后,发展并逐渐完善了自己的社会等级制度,而服饰在当时固然也会处处体现这种等级观念。大约从西周初年开始,帝王和官员都以冕服为朝服,即头戴垂旒的冕,身穿绘绣十二章纹的衣裳,腰束革带,下穿舄。这一冕服制度,自周代形成以后,经历代帝王的沿用、改制和补充,一直是历代帝王祭服的主要形式。《礼记•玉藻》记载了冕冠的内容“天子玉藻,十有二旒,前后邃延,龙卷以祭。”说明天子的冕冠有玉藻12旒悬于延板前后,衣服上有卷龙纹为饰。冕冠的具体款式是:在冠的上面覆盖一块冕板,称其为“延”或 “蜒”冕板的尺寸是广8寸,长1尺6寸,冕板前高8寸5分,后高9寸 5分,后面比前面高1寸,使之向前倾斜之势,即有俛俯之状,象征帝王应勤政爱民的含义。冕板一般为木制,上涂玄色以象征天,下涂繮色以 象征地,冕板前圆后方,也是天圆地方的象征。前后各悬12旒,每旒12 颗五彩玉,按朱、白、苍、黄、玄的顺序排列,每块玉相间距离各1寸,每旒长12寸,用五彩丝绳为藻,象征五行生克及岁月运转,冠的两侧各有—孔,用来穿笄以便把冠固定在发髻上。从玉笄两端垂駐纩于两耳旁边,也称“瑱”或“充耳”天子玉瑱诸侯以石,表示帝王不能轻信谗言,从 冕板上横贯左右而下的是一条纮,即长长的天河带。

冕冠的旒数按典礼轻重和服用者的身份而有区别。按典礼轻重分,天子祀上帝的裘冕和天子吉服的衮冕用12旒;天子享先公服驁冕用9 旒,每旒贯玉9颗;天子祀四望山川服毳冕用7旒,每旒贯玉7颗;天子祭社稷五祀服締冕用5旒,每旒贯玉5颗;天子祭群小祀服玄冕用3旒,每旒贯玉3颗。按服用者的身份地位分,只有天子的衮冕用12旒, 每旒贯玉12颗;公之服虽同为衮冕,但只能用9旒,每旒9玉;侯伯只能服驁冕,用7旒,每旒7玉;子男只能服毳冕,用5旒,每旒5玉;卿、 大夫服玄冕,按官位高低,玄冕又有6旒、4旒、2旒的区别;三公以下只 用前旒没有后旒。

冕冠的形制,世代相传承,历代皇帝不过是在承袭古制的前堤下的改制和补充。

四、结语

历经二千多年的中国古代冕服制度,它表面上只对服饰的款式、色 彩等形态作了严格的要求和规范,其深层意义其实是体现了对社会伦理的规定,各种冠服制度在肯定冠者所享有的权利的同时,更多的是对 他的礼法节制的约束,以冠作为礼制的象征,时时处处节制人们的言行举止。礼仪的开始在于使容貌体态端正,表情得当,言辞和顺,容貌体态端正,表情得当,言辞和顺,而后礼仪齐备,然后君臣关系端正,父子亲密,长幼和睦,然后礼仪得以确立。冠礼成

沈从文谈唐代女子服饰

沈从文谈唐代女子服饰 酒文化到底多深厚?看下面这些青铜器具就知道了!

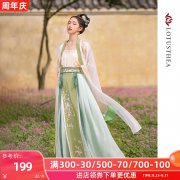

酒文化到底多深厚?看下面这些青铜器具就知道了! 汉服分类Q版图解 汉服有哪些种类?

汉服分类Q版图解 汉服有哪些种类?