画-汉民族文化的精粹之国画(上)

摘要:画,就是绘画。汉民族的绘画叫“中国画”,简称“国画”。汉民族的绘画艺术,也是源远流长,波澜壮阔,名家辈出,在世界美术史上形成了最为繁盛而特具风格的绘画体系,也是汉民族文化的代表之一。

画,就是绘画。汉民族的绘画叫“中国画”,简称“国画”。汉民族的绘画艺术,也是源远流长,波澜壮阔,名家辈出,在世界美术史上形成了最为繁盛而特具风格的绘画体系,也是汉民族文化的代表之一。

国画中的人物画从晚周至汉、魏、六朝,逐渐成熟;山水花卉、鸟兽画等自隋唐之际,开始形成独立的画科;到五代、两宋, 流派繁多,为高度发展阶段;在元代水墨画盛行;明清至近代,在保守与创新的斗争中,人物画和山水、花鸟画均有发展;解放以后,则进入了新的繁荣时期。国画的这个发展过程,本书论述从略,在这里要着重讨论的是作为汉民族文化代表之一的国画所具有的特点。

众所周知,一幅国画,以画为主体,既有画,又有诗,还有书法和篆刻。这样,汉民族的国画,就以画、诗、书、印“四绝”融为一体的民族风格和风貌,展现于世界。

国画与古典西洋画有着截然不同的特点。西洋画讲究透视法,强调光色的变化,注重外表的相似,着重于人物画,其特点是外向的、开放的、写实的。一般地来说,西洋画在一个近正方形的框里,幻出一个锥形的透视空间,由近至远,层层推出,最后一切视线都以直线集中到无限远方的焦点上,从有限到无限,使人心往不返。而汉族的国画与此恰恰相反,其一不讲焦点透视,一切视线是流动的、转折的,有强烈的节奏性;其二不强调光色的变化,甚至只用单一的墨色加水,就可以表现万千世界的生机;其三是不拘泥于外表的相似,画山不一定要像这座山,画树不一定要像这棵树,多强调画家主观情趣的抒发:用笔墨的浓淡,点线的交错,明暗虚实的互映,形体气势的开合,寓丰富的生活于简单的点线之间,寓意深刻,情景交融,着重于山水画,其特点是内向的、含蓄的、写意的。一般地说,国画就是在一竖长方形的直幅中,“仰山巅”、“窺山后”、“望远山”;视线流动、转折,由高转深,由深转近,即从远自近,在有限中见到无限,又于无限中回归有限,远山近景,一视同仁,令人处处流连,回旋往复。这些与西洋画都是大相径庭的。

中西绘画之不同特点根源于两者之间美学心理之不同。古典西洋画渊源于希腊,而古希腊人发明了几何学与科学,又崇尚人体美,认为最矫健、最匀称的人体是最美的。资产阶级文艺复兴以后,西洋画继承了这个传统,既讲科学,又崇尚人体美,人体艺术成为主要的艺术形式,人们讲求艺术和科学的一致,艺术家们也就特别研究透视法和解剖学,画裸体模特儿,着重于人物画的创作. 被称之为“世界名画”的西洋画几乎全是人物肖像画,表现出外向的、写实的形式美的特点。而国画则渊源于汉民族几千年的民族文化传统之中,宗法制度的礼法及其道德观念,限制了人们对人体美的欣赏和追求。在唐朝以前,由于政治和宗教的需要,再加上集中表现和反映宗法制度的礼法及道德观念的儒学还没有发展到理学的阶段,所以能对人发生兴趣,人们也喜欢看有人的画。唐以后,特别是中唐以后,与从中唐到北宋汉民族进人后期封建制度的社会变异相适应,特别是理学的兴起和发展,人们的心理状况和审美趣味也发生了变化,这就是审美兴味和美的理想由具体人事、士女转到自然对象,山水花鸟,特别是南宋时,人们对南宋政权的软弱无能,由失望而消极,日益陶醉于自然风景的山水花鸟的世界,特别崇尚山水风景美,于是山水画往往成了人们心理的寄托物,这就导致了中唐时山水画的独立,进而大大发展于宋元,从而形成了国画的内向的、写意的含蓄美的特点,致使汉民族“山水画的成就超过了其他许多艺术部类,它与相隔数千年的青铜礼器交相辉映,而成为世界艺术史上罕见的美的珍宝”。

沈从文谈唐代女子服饰

沈从文谈唐代女子服饰 酒文化到底多深厚?看下面这些青铜器具就知道了!

酒文化到底多深厚?看下面这些青铜器具就知道了! 汉服分类Q版图解 汉服有哪些种类?

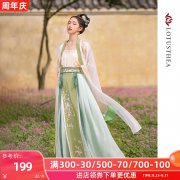

汉服分类Q版图解 汉服有哪些种类?