汉服与国服

摘要:古老的中国,有着深厚的文化底蘊,体民族汉族创造了无数灿烂文明衣冠服饰作为文化的一种表现形式,集中体现了汉族的审美观和价值。以交领右枉、宽衣大柚为特点的“汉服”,在中国曾经延续了几千年,因此今天我们寻找可以作为“国服”的服饰,“汉服 "应是...

古老的中国,有着深厚的文化底蘊,体民族汉族创造了无数灿烂文明衣冠服饰作为文化的一种表现形式,集中体现了汉族的审美观和价值。以交领右枉、宽衣大柚为特点的“汉服”,在中国曾经延续了几千年,因此今天我们寻找可以作为“国服”的服饰,“汉服"应是首选。在推行“汉服”的过程中,政府、媒体、服装行业应相互合作,尤其是设计方面,对“汉服”应该既有继承又有发展,设计出有时代风格的“汉服”。这样“汉服”在切入生活的同时,便可自然而然地成为我们的“国服”。

一、国服的概念

“国服”一词近几年常有耳闻,与之同被人们提起的还有“华服”、“唐装”等。虽说经济发展、生活水平提高之后,人们开始关注 温饱以外的事情了,但对大多数百姓来说,“国服”这个词还是很陌生的究竟什么是“国服”?专家们各有解说,清华大学教授袁杰英认为,“国服”是一国之服,是国家形象的表示,应该既别致又鲜明、 耐看。东华大学教授包铭新认为, 在当代汉语中,“国指约定俗成或由国家规定的具有中国特色、礼仪象征和标识作用的服饰。韩国弘益大学的琴基淑以韩国国服为 切入点分析了普遍意义上的“国服”概念,她认为,传统服饰和国旗、土特产、动物、植物、建筑、饮食一样,是国家的象征物,“国服” 表示着国家的象征和记号,可以包括礼仪服、日常服和制服等形式。

“国服”应具有该国家的文化理念或政治色彩,传统服饰因素及普通人所穿的服装亦成为国服的基础,“国服”是代表一个国家的象征性的服饰,因此在历史的基础上所形成的民族服及民俗服成为其根底。另外,“国服”理应反映现代服饰因素,应该说在并不遥远的年代,我们还有自己的“国服”。孙中山 先生领导的辛亥革命,推翻了清王朝,为了表示与旧王朝的决裂,颁布了《服制条例》。1929年,国民政府将中山装定为礼服,同年,国民党举行“奉安大典”,将国父孙中山的灵柩从当时的北平迎往南京前,公布的服装条例,选定了旗袍为“国服”。中山装作为“国服”,一直延续到20世纪60、70年代:解放前共产党的革命队伍,如红军、八路军、新四军和解放军的军服都是由中山装变化而来,解放后中山装又成了各级官员的制服,到了文革期间,中山装更加普及,而且跨越了性别界限成了名副其实的“国服”,倒是旗袍被当作破 四旧的对象而遭抛弃(图1),在很长一段时间里销声匿迹了,经历了文革的特殊年代之后,中国打开了国门,在眼花缭乱的外来文化的冲击下,中国人还没来得及建立或修复自己的文化,便一下融入了世界文化的潮流之中,因此中国人从此便没有了“国服”。

二,汉服的兴衰

约五千年前,中国在新石器时代的仰韶文化时期,人们的生活日趋稳定,产生了原始的农业和纺织业,开始用织成的麻布来做衣服,后又发明了饲蚕和丝纺,人们的衣冠服饰日臻完备。在长达数千年的历史中,王公贵族髙冠博带、百姓锦衣绣襦。在穿惯了亚麻 服的西方人看来,中国人精美如画的华衣简直就是“旷世奇服”—— 这便是“汉服”,“汉服”即汉族服饰的简称,主要指明末以前,在自然文化发展和民族交融过程中形成的汉族服饰。“汉服”有着和华夏文明同样悠久的历史,是本民族文明的象征也是区别于他族的标志,历来就有“齐民心,别夷狄” 的作用。汉族服饰博大精深、历史悠久,应用地域广泛并在不断地创新与融合中发展演变,其传承性表现在:汉服的源流可以追溯到中国上古黄帝时期,其统一性表现在从黄帝时期到宋明,历时近五千年的时间跨度,和数百万平方公里的空间上,所有汉族人的服饰都拥有共同特点:即右衽、大袖、 深衣为典型代表。

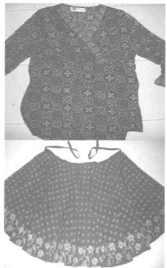

“汉服”的款式,总体而言以交领(兼有圆领、直领)右衽为主要特点,无扣、系带,宽衣大袖、线条 柔美流畅、飘逸灵动,而且交领右衽是贯穿始终的灵魂所在。(图2、图3)几千年来的总体风格是以清淡平易为主,追求的是衣随人动, 流露出来的自然之美,体现了汉民 族柔静安逸、泰然自若的民族性格,以及含蓄委婉、典雅清新的审美情趣。其中汉族古代的袍服最 能体现这一风格,这种抱服的主 要特点是宽袍大袖、形制简单,强调宽松造型,预留身体空间,遮掩身体曲线,与西方那种极力突出身体曲线,突出流畅线条的张扬风格迥然不同。然而,今天我们曾有的服饰文明已被遗忘,对汉人装束的记忆仿佛只有长袍马褂和旗袍了(图4),造成汉民族这种悲哀的主要缘由,正是由于汉王朝统 治的中断。

公元1644年清兵入关,淸王朝从顺治时期开始成了全中国的统治者,为了巩固政权的需要,在全国范围内发布了《剃发易服》的诏书,强行更改汉人衣裳式样,统一以满族服饰为标准,使沿袭已久的峨冠博带一下子变成了人们陌生的长袍马褂。汉族民众对清政府的命令极力抵制,反抗活动此起彼伏。长期的抵制斗争使清政府做了些让步,提出所谓“十从十不从",这点有限的让步终于保留了一些汉族衣装中的特点。但是应该说明朝之后“汉服”的“交领、右衽、宽衣博带”的精髄便已消亡,时到如今,人数众多的汉族群体更是已集体遗忘了“汉服”的辉煌与华美,当然,360年的清王 朝统治是造成这一结果的客观原因,而清朝灭亡之后便是人为地否定了汉文化。中国的近代史是一部被西方列强及日本帝国主义侵略奴役的血泪史,长久以来挨打落后的局面使中国人失掉了民族自尊与自信,即使那些没有被打断脊梁,—心奋发图强、拯救中华的国人,也总是在想怎样“洋为中用”。如今有人倡议“国服”,更是首推“汉服”,说明我们的国力增强后民族自信心也提高了。

三.呼唤“国服”

中国近现代社会动荡、生活贫困,人们几乎没有重要的社交礼仪活动,尤其是那种需要着正装的场合,因此人们对“礼服”没有了概念也没有需求。改革开放以后人们的生活内容丰富、社交范围广泛,需要“礼服”的场合越来越多,这也就给了“汉服”一个复兴的机会。“汉服”作为汉族的民族服饰,它的作用是一个民族的独特标志,它是在需要显示民族差异性的场合的展示品,而中国人除了中山装、旗袍便没有标示身份的服装了,可是它们与沿袭了几千年的汉族人的服饰是毫无关系的,当今,汉族是世界上少数几个没有自己民族传统服装的民族,这对于一个拥有悠久历史和高度文明的十亿人口的中国的主体民族来说,是十分遗憾而难堪的。我们应该回到清代以前去寻找汉人服饰的 精髓要义,开发出具有时代特色的“汶服”作为我们的“国服”。

汉族是中国的主体成员,用“汶服”作为“国服”,我认为在 情在理,易于为国人接受。但如今—些倡导者急于求成,使用一些激烈言辞:不支持“汉服”便成了“汉奸”,否定“汉服”复兴的意义,便是对文明发展的阻挠。其实这样往往会事与愿违。“汉服”已中断几百年,对它重新认识需要一个过程,尤其是在如今文化多元、讲求个性的时代,强求只会引发逆反心理。“汉服”的椎行需要多方面配合,是一个循序渐进、水到渠成的过程。首先,服装界应该积极配合,在尚未被探索的汉族服饰上多作挖掘,设计出适合各种场合穿着的“汉服”。我们在市场上常常可以看到“旗袍”和中式服装的专卖店,但几乎找不到带有“汉服”元素的服装。让“汉服”随处可见,让这类服装形成风气,让它成为生活中的实用品,而不应像一些人那样搭“空中楼阁”,复制几件古式 “汉服”穿上,走到街上做宣传式的展示,其结果只能让人觉着在做秀,大多数人可能会“避之唯恐不及”。

这一段时间我一直在学习少数民族服饰,为了更好地了解“国服”,我也研读了一些关于汉族服饰的史书、文章等,因此近来每到一处都很留意有民族特色的各类 用品,这使我有了意外收获—— 买到了古式汉人的“襦裙'“襦 裙”是中国妇女服装中最主要的形式之一,自战国直到清代,前后历时二千多年。我购买的上襦,款式现代,但仍是交领,下裙则与古 代的款式完全相同。(见图5,出土文物——明代襦裙,图6,笔者购买的现代襦裙。)只可惜,衣服不是在中国买到的,是在印度尼西亚巴利岛的时尚购物中心。我很高兴在我有心研究“汉服”的时候,它竟然就在我奪边,遗憾的是作为真正的汉人却早已把它遗忘了。我期盼看到中国市场上有这类的“汉服”出现,以便让“汉服”融入我们的生活,这正是寓教于生活,是传播“汉服”的最佳途径,其次传媒界应该用中国文化的博大,“汉服”的儒雅来吸引和培养人们对 “汉服”的感情;再有便是政府官 员应起表率作用,事实证明,领导 人着装不但具有象征意义,而且是十分敏感的话题。例如20世纪末,江泽民总书记带头穿起了“唐装”,很快“唐装”便在全世界的华人中流行起来。我相信通过多方面的共同努

穿着汉服上街 还要带着汉服去旅行

穿着汉服上街 还要带着汉服去旅行 始于衣冠,达于博远

始于衣冠,达于博远  莫言:宽衣大袖自风流

莫言:宽衣大袖自风流