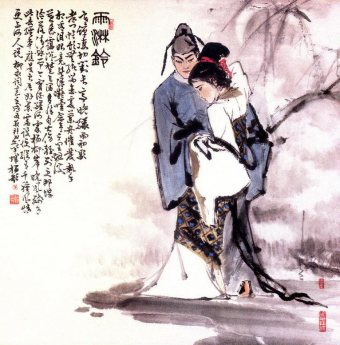

柳永

柳永(987年?-1053年?),字耆卿。本名三变,字景庄,后改名永。排行第七,又称柳七。福建崇安(今福建省武夷山市)人。北宋文学家、词人,婉约派代表人物。 宋仁宗朝进士,官至屯田员外郎,故世称柳屯田。他自称“奉旨填词柳三变”,以毕生精力作词,并以“白衣卿相”自诩。其词多描绘城市风光和歌妓生活,尤长于抒写羁旅行役之情,其中慢词独多,铺叙刻画,情景交融,语言通俗,音律谐婉,在当时流传极其广泛,有“凡有井水饮处,皆能歌柳词”之说。柳永作为婉约派最具代表性的人物之一,对宋词的发展有重大影响,代表作有 《雨霖铃》、《八声甘州》、《凤栖梧》等 ,现存有大量诗篇。

淳化三年(992年),柳永父柳宜通判全州,柳永被安置于福建崇安。至道元年(995年)回到汴京。柳永与张先齐名,并称张柳。柳永的父亲、叔叔、哥哥三接、三复都是进士,连儿子、侄子都是。柳永本人却仕途坎坷,四十六岁时,参拜宰相晏殊时,因《定风波》中“彩线闲拈伴伊坐”一句被扫地出门。

景祐元年(1034年),才赐进士出身,是时已是年近半百。曾授屯田员外郎,又称柳屯田。出言不逊,得罪朝官,贬为平民,从此出入名妓花楼,自称奉旨填词柳三变。

柳永一生都在妓院巷里亲热唱和,大部分的词诞生在青楼笙歌艳舞、锦榻绣被之中,当时歌妓们的心声是:“不愿君王召,愿得柳七叫;不愿千黄金,愿得柳七心;不愿神仙见,愿识柳七面。”柳永晚年穷愁潦倒,在润州去世时一贫如洗,是他的歌妓姐妹们集资营葬。柳永墓在丹徒山(北固山)下,死后亦无亲族祭奠,每年清明节,歌妓都相约赴其坟墓祭、扫,并相沿成习,称之“吊柳七”或“吊柳会”。