百里奚:论如何解决汉服运动"汉"与"服"的分离问题

摘要:第七届中华礼乐大会第二届汉本位论坛在武汉园博园召开。

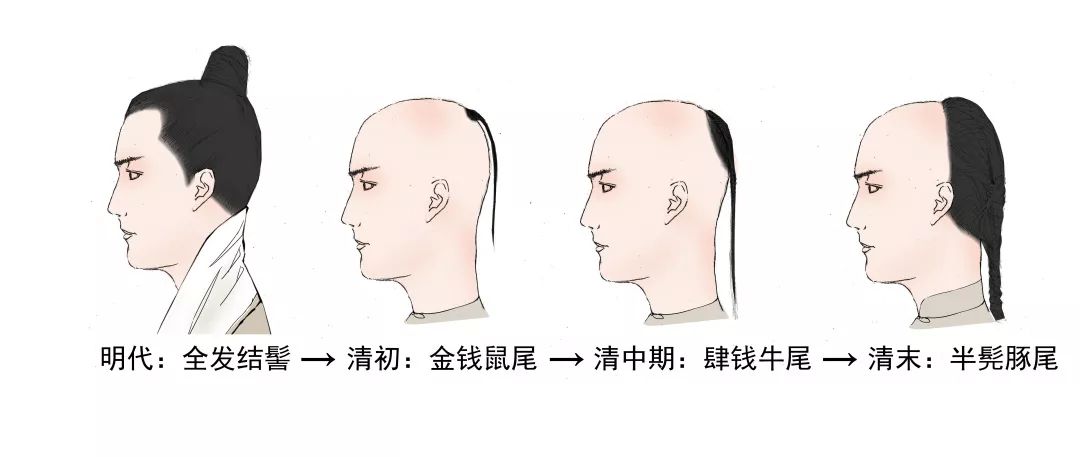

图二:剃发图(百里奚、徐央作)

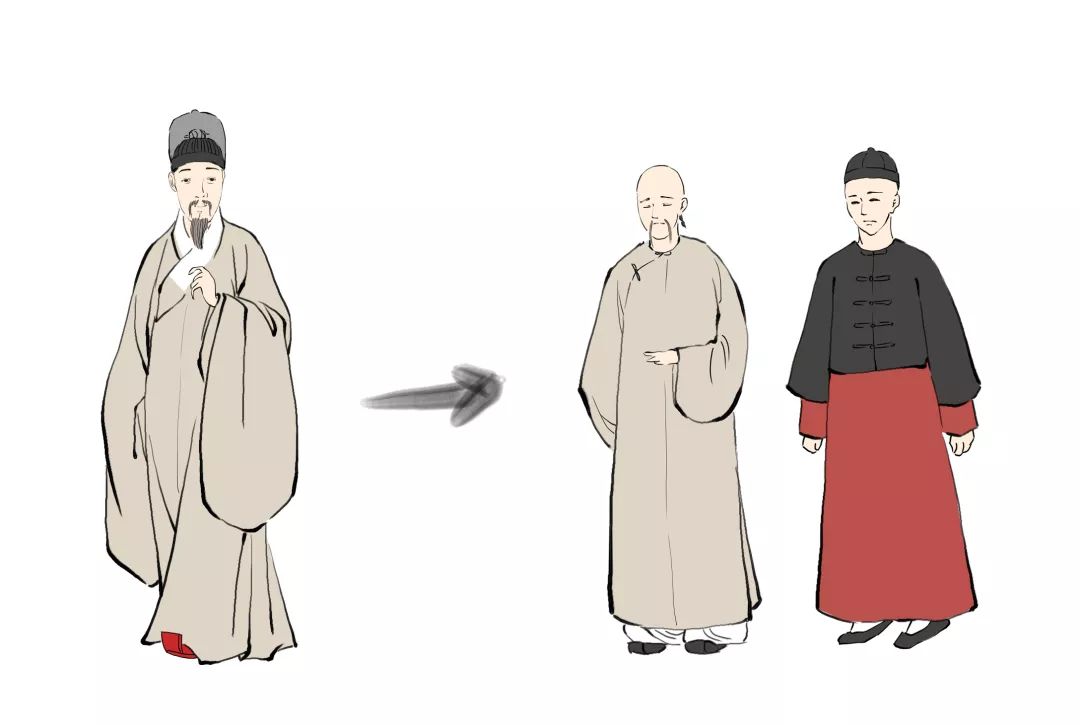

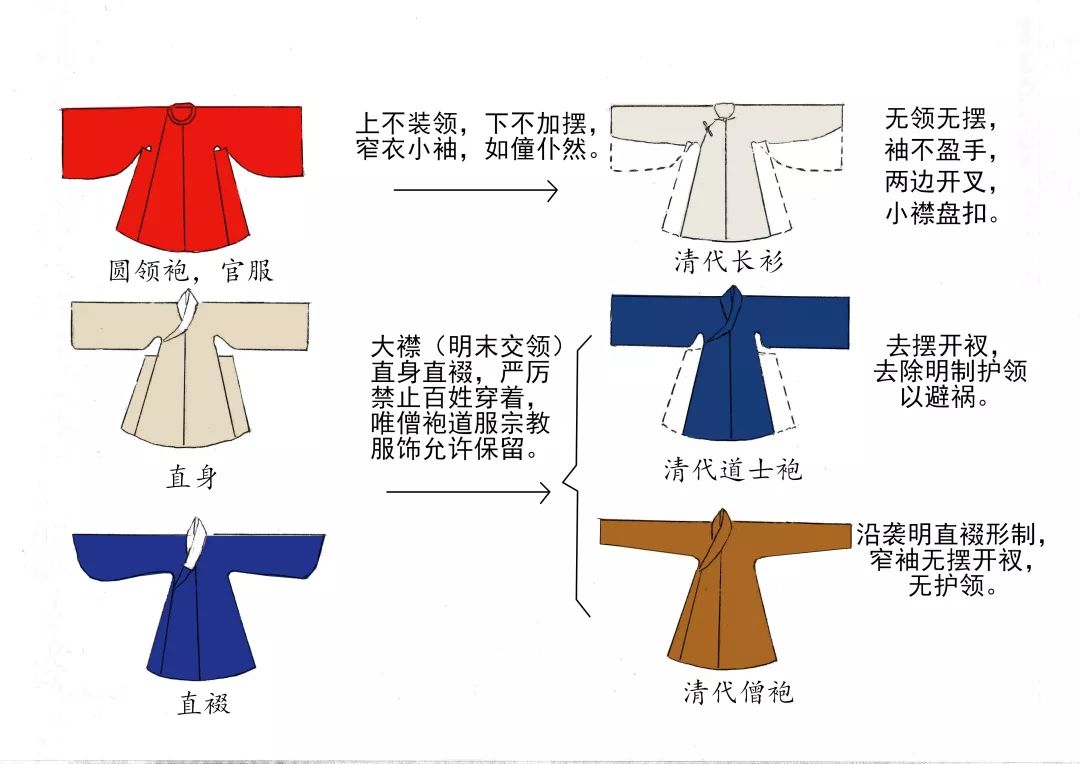

图三:易服图(百里奚、徐央作)

4. 走群众路线,打通古今隔阂,祛除对汉族习俗的污名化

汉民族具有世界少有的优秀民族性。我们的民族,不向任何神祗屈服,只相信自己勤劳的双手,从秦以来就是基建狂魔;不相信零和游戏以邻为壑,相信和气生财长长久久,不做奸猾的放债人和世界霸王;耻于欺骗善待弱小,谨言慎行己所不欲勿施于人,民性良善而不促狭,信仰文教而不穷武。几千年来所铸就的这么优良的国民性,在有清以来被碾入泥尘,在民国到现代的自由派公知口中成为低贱不堪无可救药的民族劣根性。与西方发达国家相比,我国民众生活习俗、观念、形象、信仰等,都曾经是被误解和妖魔化的对象,被洗脑久了,即便生活水平已经改善,很多人的观念也难以转变,在心中的辫子仍然留着。

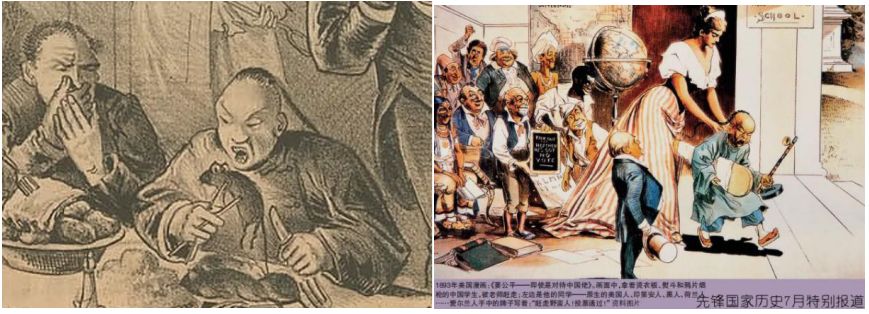

图四:西方过去150多年对中国人形象的丑化

要克服西方用近300年时间建立的压制性话语权和有清以来对汉文化持续毁灭带来的文明倒退,难度是变态级别的。只要头脑还坐在西式话语体系这一头,民众就不会自然而然地“仓廪实而知礼节”。要祛除对汉族习俗的污名化,汉服运动就必须想办法沉下心来,从群众中来,到群众中去,打通古今隔阂,重建以汉为本位的思考方式。

第一,深入研究汉民族古今习俗的一致性,用科学的、逻辑的叙事方法从生活的方方面面重建汉民族的自信心。仅举服饰为例,一个缺牙老农,头上插朵花,看起来要多土有多土,对吧?可是,如果他穿着直身带着儒巾留着胡子簪着花,却是那样的好看,所谓“人老簪花不自羞,花应羞上老人头。醉归扶路人应笑,十里珠帘半上钩”。都是汉民族的习惯,何厚此而薄彼?因为现代的老年人不留胡子,现代的衣服捉襟见肘。中国农民穿西装,衣服松松垮垮,袖子能盖住手背,还老是笼着手佝着腰,真是土里土气邋里邋遢,但是若是穿着汉服,这种自然而然的腹手合袖和谦逊的姿态,却跟古代的人物一般无二。

穿着西装的中年人,动不动就背着手,还喜欢敞着上衣把皮带露出来,还挂了串钥匙,一副油腻中年的模样,但要是换了汉服道袍直身之类,留着须髯,露出革带或者是在蹀躞带上挂上腰牌玉坠,双手负于身后,却是风流帅气的很。人到中年眼睛下塌,没有了精气神,但如果束发加上网巾,眼角自然上挑,既显年轻又精神。甚至包括将军肚,硬说穿西装夹克有肚子显富态实在有些自欺欺人,但是换了圆领袍的话,有点肚子才是必须的威仪。汉族人只要DNA还是继承的祖先血脉,长相就不会变,体型骨相气质等骨子里的习惯就不会变,由此产生的审美和民族文化倾向也不会变。只要我们的民族具备自我意识,具备自豪感,那么渗透到我们血液里的民族自觉就永远不会丢失。魂兮归来,汉道永昌。让民众对自身的哪些民族和文化特征感到自豪,认清哪些是发展中面临的短期问题,有赖于我们汉服复兴者深入总结,做好宣传,如拼图一般,逐渐拼出一个以汉为本,以汉为傲的新民众思潮。

第二,化迎合为引导,铸造再华夏化的大众习俗。宣传汉服,要推汉服与汉礼的组合,汉服与现代生活化的组合,不要只推汉服本身。汉服是需要使用场合的,目前各种场合该用什么汉服还没有形成惯例,那么穿汉服压马路就是广大青年最常见的做法。汉服如果失去了礼乐和汉式生活依然能够存在,那就说明汉服在跟现代的圈子文化开始结合,变得边缘化、小众化了,其在大街小巷存在的原因,已经不再是穿着者义无反顾地为宣传“汉民族意识和自豪感”而存在,而是“我爱穿就穿,你们管不着”这种与JK制服、Lo装相同的理由。

表面上,大众看到了更多的汉服美少女和小哥哥,客观上提高了汉服的知名度,但由于这些穿汉服的男女并不是在借此机会去做宣传,他们的出街本质上是无效的,甚至是有反作用的,比如我穿汉服就被不止一次问“老师你怎么也喜欢cos,老师的爱好好小众”等等,就差说我是玩小孩子玩意的怪大叔了。意义被消解,运动就失败。这一点我们一定要认清。

为了扭转这一现状,我呼吁汉服复兴者不要把精力过多放到潮流一日三变的新款式上,而是要推汉服与汉礼的套餐:比如在淘宝店推出“汉室”生活用品,不仅有汉式家居服,也有与家居服相得益彰的屏风、坐垫、茶几、凭几等;国之大事,在戎在祀,我们应该推出“家祭服饰及套餐”,将祭服、祭器、祖先牌位定制、祭祀方案图文说明书或者操作视频打包推出,供每年清明、中元、年夜等时候汉族民众上坟或者遥祭;注册淘宝汉式丧服店——生死大事,直击人心——我们应该推出“丧服”斩衰、齐衰、大功、小功、缌麻等款式,服装用料不必贵重但设计版型上要庄重肃穆,要提供完整容易操作的行丧流程指导和必要的灵堂装饰配件以及各类冥器(可租赁);应该结合普通汉族民众过年过节走亲访友的习惯,推出拜年礼服与礼品装的过年聚会套装(要么如同西方的万圣节装扮一样,不求贵重,但求喜庆漂亮;要么采用租赁优质礼服的方式,可根据经济条件合理调整),便于全家一起穿着...凡此种种,只要是能将汉服与汉式生活打包放在一起,并且大幅降低学习门槛的设计都是值得去做的,因为这样才是在改变民众习俗“再华夏化”,把“汉”与“服”重新粘合起来。

穿着汉服上街 还要带着汉服去旅行

穿着汉服上街 还要带着汉服去旅行 始于衣冠,达于博远

始于衣冠,达于博远  莫言:宽衣大袖自风流

莫言:宽衣大袖自风流