皇帝为什么穿黄袍?

摘要:以服饰体现等级,在古代是一种尤为重要的手段,用以区分社会阶层身份贵贱、官位高低。自北朝以后,服饰颜色也逐渐成为重要的区分方法,形成了完备规范的“品色服”制度,其基本序列自上而下大体依次是紫、绯、绿、青、黄、白。除此之外,还有一个在后世凌...

“青绿民所常服”,《晋令》有“士卒百工履色无过绿青白”。在近现代,青蓝色依然是包括汉族在内的许多民族传统服饰的重要颜色,在汉族地区唯一部分保留下来的传统染色技术也只有蓝染。

而绿色,在传统观念中本即贱色、间色,是地位较低的色彩,也是自然界中最普遍存在的色彩。古代染绿大多通过在青色上叠染荩草或槐花而成,青、绿属相近色系,自唐以来,两者排序或前或后,大多处于常服品色等级中的靠后位置,“绿衫”、“绿袍”、“青衫”、“青袍”也常成为卑微官吏的代称或自谦词。除了低等官员外,普通妇女以及身份卑微的奴婢也可以穿着青碧,《新唐书》称晚唐“妇人衣青碧缬”、“诸部曲、客女、奴婢服通服青碧”,所以“青衣”还成为婢女、侍童和贫贱朴素的妇女的代称,如敦煌《后唐清泰三年放家童书》记录的“放家童青衣女厶甲。”

明天顺二年颁发的服色禁令中曾包括了“玄色样黑绿”一项,弘治十七年,明孝宗与李东阳、刘健、谢迁等在暖阁重新商定讨论礼部禁服色事宜,有这么一段对话:

上曰:“旨内有玄色、黑绿,黑绿与青皆人间常用之服,不必禁之。”臣迁对曰:“乃玄色样黑绿耳。”上又曰:“黑绿常服,禁之亦难,正不须说及也。”又曰:“玄色可禁,黑绿乃人间常服,不必禁。”皆诺而退。

孝宗皇帝认为黑绿和青色都是民间日常使用的服色,反复强调可不必列入禁令,尽管大臣解释其所指是接近玄色的黑绿,最后还是作罢。可见青绿在当时民间使用之普遍。

青、绿之后的黄白浅淡色系,隋唐以来基本均作为流外官以及庶人服色,也有其技术上的深层原因。在自然植物中,能够成为染材的黄色素实际上是来源最丰富的,槐花、栀子、荩草、黄栌、黄檗、柘木、地黄、桑皮、郁金、姜黄、石榴皮等等都可以充当各种黄色染料。除此之外,其染取技术也比较容易,大多黄色染材都是直接型染料,也可通过不同媒染剂得到不同色调的黄色系。所以黄色也就成为了最容易染出的织物颜色之一。而完全不进行染制的布料,就是最廉价的白素,是成本最低的“颜色”。那么黄与白自然而然地就成为了隋唐服色等级的末端色彩。

唐代文献中,除了多次颁发的服制中提到“流外官及庶人,服色用黄”,还有“丈夫通服黄、白”、“奴及部曲通服黄、白”等等记载。古时有“黄衣选人”的说法,自先秦以来,“白衣”、“白丁”也一直都被用来称呼无功名官职的平民或低等小吏。五代有诗曰“青袍春草色,白纻弃如仇”,说的就是一旦始任官职,便迫不及待地脱去白衣换上青色官袍。明洪武二十六年颁发的服色禁令中,甚至还有一则“朝见人员,四时并用颜色衣服,不许纯素”,禁止入朝者穿着和庶民一样的纯白衣服。

如此说来,既然黄是最低等的颜色之一,那回到开始的问题,皇帝为什么也穿黄袍?其实这里面倒有一个长久的误会。

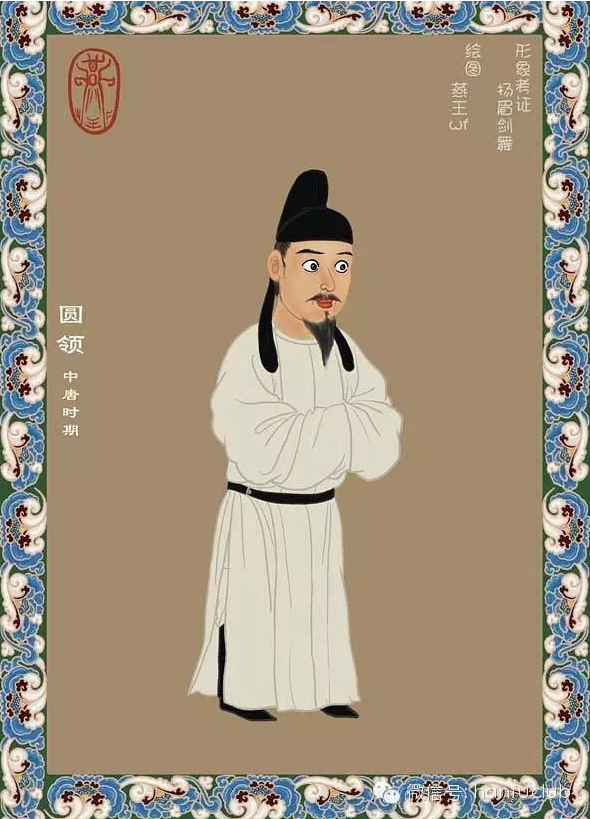

在很长一段时间里,黄色并非皇帝的专属常服色,也没有任何颜色上的禁忌,的确就是最基本的袍服色彩而已。因为“上可以兼下,下不可以僭上”的原则,作为非礼仪场合服饰,初唐官员“入朝参及视事听兼服黄,与庶人无异”,也都可以随时随意穿着百姓黄袍。但初唐高宗时曾有一次“禁黄令”,起因是某次“洛阳尉着黄衣夜行,为部人所殴”,官员夜里穿着黄袍,被当做普通人殴打之,这成何体统,高宗闻后“下诏申明之,自此朝参行列,一切不许着黄”,禁止官员朝参着黄(《唐会要·舆服》、《册府元龟·立制度》)。

这则记载在旧唐书里被省去缘由以及前提,简单记录为“始一切不许着黄”,往往就被很多学者视为是举国“禁黄”,将黄色推崇为帝王独享之色的开始。但仔细分析史料原文,就能发现实际上恰恰相反,仅是为使官员和庶民上下有别,禁止百官朝参行列服黄而已,我们观诸之后唐朝政府反复颁发调整的各种制度里,黄和白依然还是庶民服色。另外看有唐三百年间的各种出土壁画、绘画、陶俑人物形象,黄袍小吏或奴仆、乐伎的形象也比比皆是,非常普遍。

但是,自隋代以来,帝王的确也着黄色,开始仅仅是因为黄色为日常所通服,为取方便的关系,自帝王至庶人均大量穿着,只不过贵族使用相对高级的绫面料,以及带有高级装饰的腰带而已。《隋书》有“今之戎服,皆可尚黄”,《旧唐书》所称:“隋代帝王贵臣,多服黄文绫袍,乌纱帽,九环带,乌皮六合靴。百官常服,同于匹庶,皆著黄袍,出入殿省,天子朝服亦如之,惟带加十三环以为差异,盖取于便事。”

唐代沿袭其旧习,帝王常服继续使用黄色,但需要特别指出的是,当时属于帝王的“黄”,其实和庶民之普通黄色系还不完全相同,也并非我们后来一般概念中的明黄色,而是色泽略深,黄中偏赤的“赭黄”、“赤黄”。这种选择可能还和隋文帝个人喜好有一定关系,便是《隋书》和两唐书多次提到的,“隋文帝喜服赭黄文绫袍”,初唐“因隋旧制”,皇帝也“以赭黄袍、巾带为常服”,或“天子袍衫稍用赤黄”,赭黄常常又写作“柘黄”、“皇帝柘黄袍衫”,应是用柘木或黄栌染出之色。这在《步辇图》中有很明显的体现,画中唐太宗所服常服色即相对较深的赭黄,而绯袍礼官及锦袍禄东赞之后尾随的小吏,则穿着浅淡的白袍。

这种赭黄袍,开始不禁臣庶使用,也没有正式进入唐代服制,只不过是帝王日常的偏好服而已。玄宗时期官修的《唐六典·殿中省》之“尚衣局”陈述天子服饰制度,在罗列所有正式服饰之后,仅在最后加一小注:“自隋文帝制柘黄袍及巾、带以听朝,至今遂以为常。”不过正是因为这个“遂以为常”,起初随意穿着的赭黄袍被皇帝用久了之后,渐渐就成为皇帝的专属颜色,“遂禁士庶不得以赤黄为衣服杂饰”(《新唐书》),五代和凝 《宫词》中有“紫燎光销大驾归,御楼初见赭黄衣”,《大元典章》中也有“庶人不得服赭黄”之令。

杜甫在《戏作花卿歌》中讲段子璋在绵州自立梁王后被诛,云“绵州副使著柘黄,我卿扫除即日平”,便用着柘黄袍指代其谋反之事。宋太祖赵匡胤陈桥兵变,著名的“黄袍加身”,也应是柘黄袍,如欧阳玄《陈抟睡图》中所说的:“ 陈桥一夜柘袍黄,天下都无鼾睡床。”

几百年来,赭(柘)黄作为帝王服的概念逐渐根深蒂固,其色相也渐渐扩大,不仅赭黄,整个黄色的地位都在逐渐转变和升级。明代建国后,直接定皇帝常服为“袍黄色”,皇太子以下常服“袍赤色”。洪武元年二月朱元璋下诏“士庶服杂色盘领衣,不得用黄”,洪武三年又“诏中书省申禁官民器服不得用黄色为饰”,开始全面禁黄,而后禁黄的范围延伸至“柳黄、明黄、姜黄”。但尽管如此,赭黄依然还是帝王常用的专属袍色。留存至今的明代帝王肖像中,尤其是中后期,帝王的确大多均身着各种赭黄、赤黄色袍服。

明李时珍《本草纲目》柘木条中提及“其木染黄赤色,谓之柘黄,天子所服”,可见在当时的一般观念中,还把柘木染出的黄赤色视为天子服色。天启五年,魏忠贤曾陷害宁安大长公主之子“新作赭黄五爪龙袍”,致其被按盗用御物例处以大辟。《西游记》里有一段“鬼王献黄袍”的情节,独角鬼王来拜见孙悟空,奉承道:“今见大王授了天箓,得意荣归,特献赭黄袍一件,与大王称庆。”孙悟空穿了赭黄袍,也自封起“齐天大圣”与天庭抗衡了。

直到清代,帝后朝服颜色才明确调整为明亮度最高的“明黄”,皇子及贵妃、妃用略偏赤黄的“金黄”,非特赐禁臣庶使用。因为清代距离我们最近,所以现在中国人一般概念中的帝王之色,就是这种“明黄”,但大家可能很难想象,这种在后世象征皇权的最高色彩,在最初却只是庶人的普通服色而已。

另外有意思的是,模仿唐制的日本,至今还把赭黄色当做天皇的专属色彩,这也为我们提供了一个唐代皇帝黄袍具体色相的旁证。平安初弘仁九年(818年),即唐宪宗元和十三年,嵯峨天皇颁布新诏,“仪式衣服皆依唐法”。弘仁十一年(820年),以刚刚归国的遣唐使菅原清公带回的唐制作为范本,颁布了改定天皇服饰的诏书,制定天皇元正受朝用衮冕,大小诸会用“黄栌染衣”(《日本纪略》)。其衣色即为黄栌和苏木染出的赭黄色,可见当时唐朝皇帝的常服色当与此相去不远,这在日本也成为天皇之外的绝对禁色。直到明治天皇即位时,废除衮冕,将“黄栌染御袍”升级为即位礼服束带装束,便成为现代日本天皇最隆重的礼服了。

———

补充说明:

有不少朋友提到唐代土德

沈从文谈唐代女子服饰

沈从文谈唐代女子服饰 酒文化到底多深厚?看下面这些青铜器具就知道了!

酒文化到底多深厚?看下面这些青铜器具就知道了! 汉服分类Q版图解 汉服有哪些种类?

汉服分类Q版图解 汉服有哪些种类?