北京汉服协会:汉服回归

摘要:“岂曰无衣?与子同袍。”是《诗经·秦风·无衣》中的经典诗句,原本是表现秦军战士出征前高昂的士气。其中的“同袍”一词本指战友,如今被汉服爱好者们借用,成为了他们彼此间的称呼,以表达在汉服复兴中大家志同道合,互相勉励。

理解的唐装,其实并非是真正意义上的“唐”装。

目前,较为流行的“唐装”是由清朝时期中国人所着的满服马褂经过演化而来的,其实称其为“清装”更为合适。此“唐装”说法的由来是源于国外的“唐人街”,外国人习惯称中国人为“唐人”,称“华人街”为“唐人街”,自然就把中式风格的服装叫做“唐装”了。

然而,真正意义上的唐装,顾名思义,指的是唐朝人所穿服饰,或者指唐朝形制的汉服。因此,唐装是汉服的一种,比如汉服中的圆领袍、齐胸襦裙等。

可笑的是,有不少人并不清楚“唐装”并非汉服,反而在一些传统节日身着“唐装”,比如在祭祀活动中穿“唐装”。这正说明,了解自己民族的服饰是多么的重要。

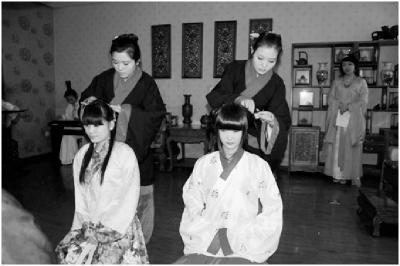

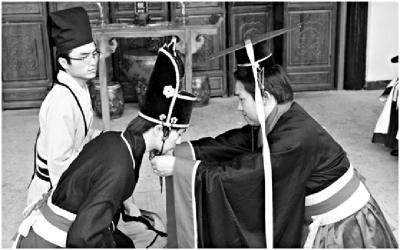

不同的民族有各具风格的祭祀文化,而汉族在传统上更是将祭祀视为大事,是最为神圣和庄重的仪式,也是礼的核心内容。正如《左传·成公十三年》中所写,“国之大事,在祀与戎,祀有执膰,戎有受脤,神之大节也。”日本及韩国的传统文化受到汉文化的深刻影响,同样,祭祀文化在日本、韩国的传统文化中有着举足轻重的地位,而和服与韩服是日本及韩国祭祀活动中最为隆重的礼服。

近些年,随着汉服的复兴,汉族祭祀活动也逐渐展现在中国人眼前:花朝节祭拜花神、上巳节祓禊、清明节祭祖、端午节祭祀屈原、中秋节拜月……细心的汉服爱好者通过查阅大量的文献经典,将一个个祭礼复原,为汉服赋予了新的生命。同时,祭祀也成为汉服在生活中应用和实践的重要场合。

除了祭祀、成人礼及婚礼外,汉服可以作为汉族的一种礼服出现在很多场合,与传统文化相关的场合可以,不直接相关的场合也可以。比如,可以在茶道、书法、民乐等传统艺术表演中穿汉服,也可以在个人或好友生日Party、毕业典礼、学术讲演、颁奖仪式,以及很多盛会上穿汉服,甚至在日常生活中出门逛个商场、买个菜都可以穿汉服。在日本和韩国,和服与韩服也并没有规定其应该出现的具体场合。如果你在日本的京都或者奈良,会看到很多身穿和服的女子,她们无论是乘坐公交或地铁,还是去神社寺院礼拜,或者是逛商场买东西,穿和服对于她们来说是一件再平常不过的事情了。所以,汉服也同样可以出现在上述任一场合中。

补白

汉服衣领常闹笑话

汉服的穿着可是有不少讲究呢!在一些古装影视剧当中,常常会出现一些汉服穿错的情况,总是被那些细心的“同袍”一眼识破,真可谓是火眼金睛!而很多古装风格的影楼装也会出现不少与汉服形制相悖的现象,而这其中,最为明显的就是汉服的衣领穿着错误。

“交领右衽(rèn)”是汉服的典型特征之一,也是世界诸多古老民族服装形制的典型特征之一。交领指衣服前襟左右相交,而汉服的“右祍”是指左前衣襟右掩压住右前衣襟,即左前衣襟在外,右前衣襟在内,看上去如同小写的英文字母“y”。而中国古代一些少数民族服装的衣襟是向左掩的,称为左衽。在《论语·宪问》中,孔子曾说:“微管仲,吾其被发左衽矣”。由此可见,古时华夏文化中,披发左衽常常被视为外族或蛮夷,而右祍视为华夏衣冠之正统(虽然在中国历史上一些特殊的历史阶段,服饰也曾出现过左衽现象,但主要出现在民间,而汉服中的正规礼服都是右祍)。

除此之外,汉服当中的“左衽”一般是逝者所着服饰的特点。按照中国的传统理念,左为阳,右为阴,右衽是左侧衣襟在外面,即显阳性;左衽是右侧衣襟在外面,即显阴性,这也就不难解释为何死人穿左衽的汉服了,就连今天的日本也一直视左衽为和服的禁忌。所以,汉服可别穿错哟,不然可就要闹大笑话啦!

穿着汉服上街 还要带着汉服去旅行

穿着汉服上街 还要带着汉服去旅行 始于衣冠,达于博远

始于衣冠,达于博远  莫言:宽衣大袖自风流

莫言:宽衣大袖自风流