汉服的染织工艺——棉织工艺

摘要:棉花是大家熟悉的植物纺织纤维,虽然它在我国普遍应用比之丝、麻纤维要晚得多,但由于它有许多优异的纺织性能,宋元以后,迅速取代了葛麻纤维,成为和蚕丝一样重要的大宗纺织原料。我国的棉纺织生产是在 借鉴和吸收传统丝、麻纺织技术的基础上发展起来的...

脱籽这道工序上。黄道婆推广了轧棉的搅车之后,工效大为提高,“凡木棉虽多,今用此法,即去籽得棉”,召不致积滞”。

第二、弹:改进了用“线弦竹弧”的弹棉工具,运用了新式的弹弓,比以前用手指拨弦的小弹弓,省力省时。

“弹”是指开松除杂之效的弹棉。在黄道婆之前,江南用以弹棉的弹弓只有一尺五寸长线弦竹弧,效率很低。黄道婆把原来只有一尺五寸长的线弦竹弓,改为四尺长装绳弦的大弹弓,把用手拨弦改为以弹椎敲击绳弦。由于用弹椎敲击,绳弦振幅大,强劲有力每日可弹棉6—8斤,同时增强了弹弓对棉的振荡作用,不仅大大提高了开松效率,而且弹出的棉花既蓬松又洁净。

捍弹工具的革新,使手工棉纺织出现了一个新面貌,为当时松江、上海一带棉纺织业的迅速发展创造了条件。

到了明代,这种弹弓又有了改进,变为“以木为弓,蜡丝为弦”(《农政全书》)的木弓。木弓弓背宽,弓身伸展,当弓弦振荡时,接触棉花的空间加大,使弹棉的功效得到进一步提高。这种弹弓于16世纪传入日本,日本人称为“唐弓”。

第三、纺:从单锭手摇纺车改革为三锭脚踏棉纺车。

“纺”指纺纱。关于纺车,在黄道婆之前,乌泥径一带、松江地区用于纺棉的纺车,都是单锭手摇纺车,织布已有织布机。用单锭纺车,用它纺棉,10小时仅得棉纱四两,需要三到四个人才能供应一架织布机的需要;再者其车的原动轮 较大,纱锭转速较快,发动起来后棉纱常因牵引不及或捻度过大而绷断,所以不太适合纺棉纱。

黄道婆针对这个缺陷,黄道婆和木工师傅利用纺丝纺麻的三锭脚踏纺车,改进了其原有结构,一面将其纱锭数增至三枚,改革成三锭脚踏纺棉车;一面改变其原动轮的规格,使之适当缩小,从而既提高了功效,又解决了棉纱断条问题。用这种纺车纺棉纱,既省力,效率又高。这种纺车由于纺棉纱的性能良好,很快就在松江一带得到推广。

第四、织:发展了棉织的提花方法。使普通的棉布,能呈现出各种美丽的花纹图案。

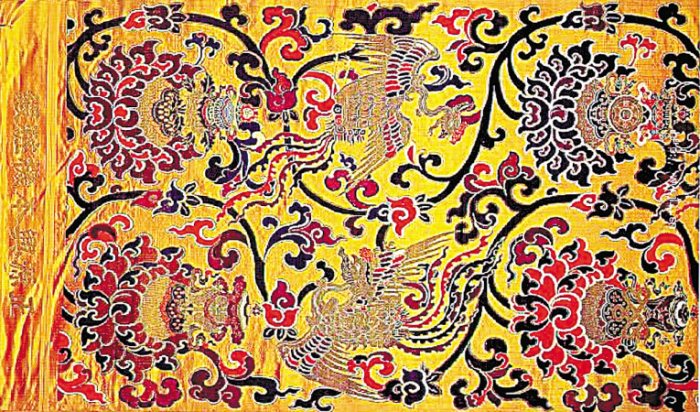

“织”是指织布。黄道婆把江南原有的丝麻织作技术和黎族棉织技术融会贯通,总结出一套先进的“错纱、配色、综线、絜(jie)花”的织造工艺,并且满怀热情地广为传授。她所织的“被褥带帨(shui)其上折枝团凤棋局字样,粲然若写”。

因此,黄道婆的技术改革,不仅改变了“厥功甚艰”的棉纺织状况,大大提高了生产效率,而且使棉织的实用与美观结合起来,成为染织工艺中的一朵新花。

由于乌泥径和松江一带人民迅速掌握了先进的织造技术,一时“乌泥径被不胫而走,广传于大江南北”。当时的太仓、上海等县都加以仿效,棉纺织品五光十色,呈现了空前盛况。

黄道婆去世以后,松江府曾经成为全国最大的棉纺织中心。有一个时期,松江及其附近一带人民,大都靠植棉、纺纱和织布过活。各地富商巨贾,带着大批白银争相购买松江布,并远销十余省。十八世纪后期,松江布与江南的一种紫花布,以“南京布”的名称从广州出口,公元一八一九年曾经达到兰百三十万匹以上。西方学者也承认中国“土布供给我们祖先以衣料”,真可谓“衣被天下”。

松江布“衣被天下”,这是广大劳动人民辛助劳动的站果,但其中包含着黄道婆的贡献,闪烁着黄道婆和广大劳动人民的智昔与力量的光芒。在黄道婆的故乡乌泥径,至今还传颂着:“黄婆婆!黄婆婆!教我纱,教我布,二只筒子二匹布”的歌遥。可见黄道婆在棉纺织技术上,革新和热心传授的精神将永远铭记在人们的心中。

元代棉织工艺的发展,到王祯写出《农书》时,即元仁宗皇庆二年(1313年),已经具有一套较完整的棉纺织经验。

元代棉纺织品遗存不多。北京庆寿寺海云、可庵两塔内,出土有棉织僧帽,帽地染成紫色,内用白丝线绽锁如意形复缀成的火焰形花纹图案,是一件颇为细致的棉织工艺品,它显示了元初棉织工艺水平。山东嘉祥元代曹元用墓出土的棉菱形花纹织锦,图案优美,也是一件元代棉织的珍贵资料。

明代的棉织工艺(公元1368—1644年)

元末红巾军大起义,瓦解了元朝的统治。公元1368年朱元璋称皇帝,定都应天府(今南京),建立了明朝封建政权。同年,明朝的军队攻占大都,元朝统治结束。

明代的棉织工艺,在元代发展的基础上,特别是黄道婆对于植棉和棉织技术的传播所得到的广泛发展基础上,有着迅速的提高,生产几遍及全国。

最著名的仍为江南一带,其中特别是江苏松江(包括上海、华亭、青浦等县),产量很大,质地优美,已成为全国棉织工艺的中心。《天工开物》有“织造尚松江,染色尚芜湖”之说。

据徐光启《农政全书》所引《松江志》记载,松江是“俗务坊织,他技不多,而精线绫、三梭布、漆纱、剪线毯,皆为天下第一。......百工众技与苏杭等。要之,松郡所出皆切于实用,如绫布二物,衣被天下,虽苏杭不及也”又据《阅世编力所记,松江的布,“上阔尖细者曰标布,出三林塘者为最精,周浦次之,邑城为下,俱走秦、晋、京边诸路”;“其较标布稍狭而长者曰中机,走湖广、江西、两广诸路”。当时曾流行这样的谚语:“买不尽松江布,收不尽魏塘纱(在嘉善县)”。可见松江棉布不仅全国闻名,产量也是很大的。

十五世纪后期,松江布一度流入宫廷。精致的松江布,有龙凤、斗牛、麟麟等花纹,染上大红、真紫、赌黄等艳丽色彩,有时一匹布要耗费白银一百两

此外,江南一带还有许多生产棉布的城镇。如湖州,据《湖州府志》记载,“正、嘉以前,南溪仅有纱帕;隆、万以来,机杼之家相沿比业,巧变百出”。如嘉定,据万历《嘉定县志》记载,“邑之民业,首借棉布,纺织之勤,比户相属”。如嘉善、峡石、海宁、常熟、昆山、无锡等地。

在我国北方,到万历以后,棉布的生产也大大发展起来。据《农政全书》记载,“肃宁一邑,所出布匹足当吾松十分之一矣,初尤莽莽,今之细密几与吾松之中品埒(lie)矣,其价格仅当十之六七,则向所云吉贝贱故也”。万历时《嘉定县志》也记载:“今北方自织花,南方几弃织作。,反映出北方棉织生产兴起的情况。

在我国西南地区,还生产一种著名的诸葛锦,系用白花棉线作经,蓝色棉线作纬,随机挑织,自成花样,出产在贵州青特洞等地。

明代的棉织品种很多,现录名目如下,

(一)标布:上阔尖细,总名大布,十六尺为平稍,二十尺为套段。销售最远最畅。

(二)扣布:密而狭者,俗名小布,又名中机。

(三)稀布:疏而阔者,有东稀、西稀、龙稀等种。西稀又称清水布,龙稀系龙华所产。

(四)番布:有赭黄、大红、真紫等色,并有龙风、斗牛、麒麟等花纹。

(五)丁娘子布:极细,又称飞花布。据文献记载,松江东门外双庙桥有丁氏,弹棉花最熟练,花皆飞起,用以织布极为精软,因称丁娘子布。朱彝尊有诗“丁娘子,尔何人?织成细布光如银。舍人笥(si)中刚一匹,赠我为衣御冬日。感君恋恋悄莫逾,重之不异貂襜(chan)褕(yu)。携归量幅二尺阔,未数星执与荃葛。晒却浑如飞瀑悬,看来只讶神云活。为想鸣梭傍碧窗,掺掺女手更无双。院时应直渝裙水,漂去除非濯锦江。长安城中盛衣马,此物沉思六街寡。裁作轻衫春更宜,期君再醉天坛下。天坛三月踏青时,领边短鬓风吹丝。试寻油壁香车路,追逐红挥锦髻儿。”杨光辅《松南乐府》云:“娘子鸣机丁氏布,美人刺绣顾家工,不胫走寰中!”太仓所产这种布,阔七寸半。

(六)尤墩布:尤墩系松江西郊里名,布阔三尺余。《阅世编》所谓:“松城之飞花、尤墩、眉织”,这都是著名产品。

(七)眉织布。

(八)衲布:纹色如纳。

(九)锦布:文献记载为“色样不一,若古锦然”,出上海。

(十)绫布:出王江径,过去尚厚重,后改为轻薄。

(十一)云布:据《云间郡志》所记,以丝作经,棉纱为纬,亦称丝布。

(十二)紫花布:《云间据日抄》记载。谓紫花原出直如地方,今东土遂为佳种。

(十三)斜文布:用蓝白纱织成。

(十四)药斑布:即今所称的蓝印花布,又名浇花布。据嘉靖《上海县志》所记,松江药斑布“初出青龙、重固,今传四方矣”。(青龙、重固,镇名)。

此外,成为名品流行较广的还有松江府的三梭布、浆纱布;苏州府的刮白布、官机布、缣丝布、綦(qi)花布;福建的蕉叶布、苎纱布,雷州和琼州等处的青丝布、黄麻布、油江被、黎俊、番波罗等。

《明实录》记载,由子棉纺织业的普遍发展,洪武时期(1368—1398年),官府每年征收的棉布平均为六十万匹,永乐时(1403—1424年)增至九十万匹,最高曾达到一百八十多万匹,反映了明代棉纺织业发展迅速的情况。

明代有不少棉织品是仿照丝织品经过提花或印染加工的。如《天工开物》记载,云花、斜文、象眼等布织法,大都仿照丝织花机制造.......。可见明代棉织品中已有不少具有艺术价值的品种。

北京历史博物馆藏有明朱恩墓出土的松江布头巾,上面隐现着织成的本色花纹。广州东山戴缙墓出土的大批本色棉布;还有同时期的青地白花、白地绛花的印花布及蓝布多种,质

汉服详细介绍

汉服详细介绍 汉服的主要款式 汉服穿着的场合

汉服的主要款式 汉服穿着的场合 西安汉服婚礼古典与浪漫全纪录

西安汉服婚礼古典与浪漫全纪录