汉服的染织工艺——棉织工艺

摘要:棉花是大家熟悉的植物纺织纤维,虽然它在我国普遍应用比之丝、麻纤维要晚得多,但由于它有许多优异的纺织性能,宋元以后,迅速取代了葛麻纤维,成为和蚕丝一样重要的大宗纺织原料。我国的棉纺织生产是在 借鉴和吸收传统丝、麻纺织技术的基础上发展起来的...

四个阶段即自开国到睿宗先天(618—712年)为初唐,自玄宗开元到代宗永泰(713—765年)为盛唐,自代宗大历到宪宗元和(766—820年)为中唐,自穆宗长庆到唐朝灭亡(821—907年)是为晚唐。唐朝的疆域广阔,东到大海,北约巴尔喀什湖,东北至黑龙江以北外兴安岭一带,南及南海诸岛。

唐代,西域民族与内地的交往更为频繁,大量棉纺织品开始输向中原,据陈鸿《东城老父传》记载,唐玄宗时长安城里“卖白衫、白叠行邻比廛(chan)间”;洛阳、成都、西安、南京、杭州等地棉布贸易都比较流行。

据《太平广记》载,文宗时有左拾遗夏侯孜,“尝著‘桂管布’衫朝谒(ye),开成中,文宗无忌讳,好文,纹孜衫何太粗涩?具以桂布为对,此布厚,可以欺寒……上嗟叹久之,亦仿著桂管布。满朝皆效之,此布为之贵也”。诗人白居易在他的《新制布裘》一诗中所说“桂布白似雪”,正是指此。这种桂管布就是棉布,因产于岭南桂管地区而得名,又白居易诗“吴绵细软桂布密”,桂布为广西产的棉布,而白居易当时在杭州,说明棉布已广传中原地区,称为一种较普遍的纺织品了。但是较精细的细緤(ye)(即高昌细棉布)布来说,一般劳动人民,还是穿不起的。

高昌地区,棉纺织业非常发达。那里人民常常把棉布做成长48厘米,宽24厘米的口袋供军队使用。唐代上元(760—761年)前后,中原地区正中进行讨平“安史叛乱”反对藩镇割据的战争。高唱地区为了支援唐王朝,曾以赊放緤布的方式,收集大批军需緤布运往中原。

从各地所贡染织品来看,还有一种叫斑布的棉织品。如江南道的南州,剑南道的荣州、庐州,岭南道的富州等地均有出产。

五代、两宋的棉织工艺(五代 公元907—960年,北宋 960—1127年,南宋 1127—1279年)

公元907年,唐末农民军的叛徒朱温,废掉唐朝皇帝,建立后梁(907—923年)。在此后的五十多年里,有后唐(923—936年)、后晋(936—946年)、后汉(947—950年)、后周(951—960年)五个朝代,相继统治黄河流域,历史上叫作五代。同时,南方各地和北方的山西,还先后出现吴、前后蜀等十个割据政权,历史上叫作十国,合称五代十国。在这些国家里,南唐(937—975年)、两蜀(907—925年、934—965年)、吴越(907—978年)等国比较安定,经济也比较发达,又有历史较久的文化艺术传统基础,因此成了当时文化的重心。

公元906年,后周大将赵匡胤在开封东北的陈桥驿,发动兵变,废掉后周皇帝,建立宋朝,定都东京(今开封),历史上称作北宋。北宋用了将近二十年的时间,先后灭掉一些割据政权,结束了五代十国分裂割据的混乱局面。

北宋的统一,并没有能够控制中国的全部疆土,在北方和西方存在着辽、金、西夏等其他民族贵族政权,与北宋鼎峙。

辽:五代时期,生活在我国辽河上游一带的契丹族,在其领袖耶律阿保机的领导下建立了契丹辽国(916—1125年)。北宋建立后,辽的骑兵常常进入黄河流域掠夺人口和财物。

金:是女真族所建的国家,居住在黑龙江、松花江流域一带。公元1115年女真首领完颜骨朵称帝建立金国(1115—1234年)。公元1125年金灭辽。

西夏:公元1032年党项族建立的政权,在今宁夏、陕西北部、甘肃西北部、青海东北部和内蒙古西部。公元1227年为元所灭。

公元1127年,金兵攻入开封,虏走宋徽宗和宋钦宗,北宋亡于金。宋钦宗的弟弟宋高宗在南京府(今河南商丘)即帝位。后来定都临安(今浙江杭州),史称南宋。

北宋末期的棉织工艺在南方地区已渐渐发展起来。特别是广东、福建一带,棉织生产已有较高水平。据《泊宅篇》所记:“闽广多种木棉,树高七八尺,树如柞,结实大如菱而色青。秋深即开,露白绵茸然。土人摘取,去壳,以铁杖扞尽黑子,徐以小弓弹令纷起,然后纺绩为布,名曰吉贝。今所货木绵,特其细紧者尔。当以花朵为胜。横数之得一百二十花,此最上品。海南蛮人织为巾,上出细字,杂花卉,尤工巧。即古所谓白叠布。”

我国海南岛天气炎热,土壤肥沃,并略带碱性。尤以崖州一带,最宜于棉花生长,所以是我国棉花的源产地之一。据范成大《桂海虞衡志》、方勺《泊宅篇》等书记载,崖州棉布,“洁白细密”,名闻全国,更有“杂花卉”间以五彩的“黎幕”、“黎单”、“黎锦”、花被“等,品种繁多,富有民族风格,受到人民的欢迎,招来远近商贾,转销内地。这说明海南岛的民族早就掌握了棉纺织技术,并且已经有啦简单的棉纺织工具。

从南北朝到南宋的这段时间中,尽管关于棉花、棉布的记载很多,也出土了一些棉织品残片,特别是在浙江兰溪一座南宋墓中还出土了一条质量相当好的棉毯;但是,棉布在我国内地居民衣着材料中仍不占主要地位。种植棉花的地方也仅仅分布于新疆、云南、两广、福建等部分地区。

元代的棉织工艺(公元1279——1367年)

十二世纪末,象古族首领铁木真逐渐统一了蒙古各部落。公元1206年,蒙古各部封建主召开大会,推举铁木真做可汗,尊称成吉思汗,建立了蒙古政权。此后,对外发动了大规模的兼并战争,子公元一二二七年灭西夏,公元一二三四年灭金。成吉思汗的孙子忽必烈继承汗位后,定都大都(今北京),公元一二七一年定国号为大元,建立了元朝。公元一二七九年灭南宋,建立了元朝统一大帝国。

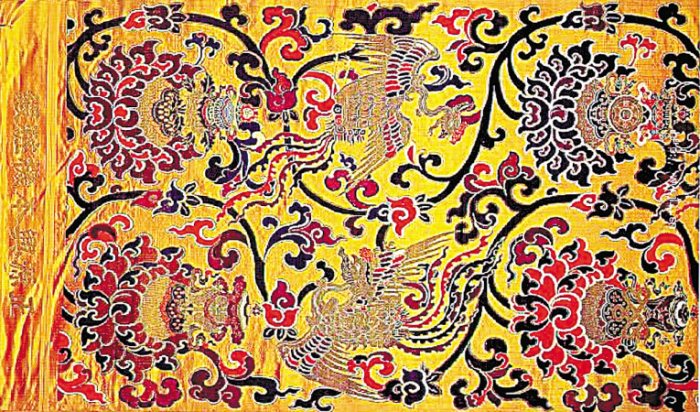

元代的染织工艺,以金锦、刺绣、毡罽和棉织最有特色。

棉织,是元代在南北各地逐渐地普遍发展起来的一种新兴染织工艺。

《陔(gai)余丛考》引谢杭得《谢刘纯文惠木棉诗》有:“嘉树种木棉,天何厚八闽,厥土不宜桑,蚕事殊艰辛”。又“所以木棉利,不畀(bi)江东人”句。从上述诗句中可以看出,在宋代,南方种棉还仅限于闽广。由于棉花“比之桑蚕,无采养之劳,有必收之功,埒(lie)之枲(xi)麻,免渍缉之工,得御寒之益”等优点,所以到宋末元初,棉花由东南和西北分两路向长江中、下游和关陕渭水流域一带迅速传播。至元二十六年(1289年),元政府在浙东、江东、江西、湖广、福建各地设木棉提举司,以都提举司总管,“责民岁输木棉布十万匹”(元史·世祖纪),可见长江各地的棉产量已经相当可观了。

但是,从一堆堆雪自的棉花到一匹匹光洁细密的棉布,这中间要经过好多道劳动工序。单是棉花加工,就要经过脱籽、弹松、用竹扦卷成棉条,才能加工纺纱。当时,长江流域的棉纺织技术还很落后,而官方每年要征收那么多棉布,落后的棉花加工技术,与社会需要形成了矛盾。

元代著名的棉纺织革新家黄道婆,她根据黎族人民先进的棉纺织经脸,结合她自己几十年从事棉纺织的生产实践,系统地改进了由去籽、弹花、纺纱到织布的全过程的棉织生产技术,适应了当时因种棉地区迅速扩大而引起的生产发展的迫切需要,推动了长江下游棉纺织手工业的发展,对人民作出了重大贡献。

据《辍耕录》记载:“闽广多种木棉,纺绩为布,名曰吉贝。松江府东去五十里许,日乌泥径,其地土田跷(qiao)瘠,民食不给,因谋树艺,以资生业,遂觅种于彼。初无踏车椎弓之制,率用手剖去子,线弦竹弧置案间,振掉成剂,厥功甚艰。国初时,有一妪名黄道婆者,自崖州来,乃教以做造捍弹纺织之具,至于错纱配色,综线挈(qie)花,各有其法,以故织成被褥带帨(shui),其上折枝团凤棋局字样,粲(can)然若写。人既受教,竞相作为,转货他郡,家既就殷。”

黄道婆出生于十三世纪后半叶,是松江乌泥径(今上海县龙华)一个贫苦农民的女儿。为生活所逼,她十二、三岁就到人家当童养媳。由于受不了公婆和丈夫的虐待,逃到崖州(今海南岛),以道观为家,劳动、生活在黎族兄弟民族姐妹中,从她们那里学到了一整套棉纺织加工技术。三十年过去了,黄道婆年已半百,她非常想念故乡和生活在苦难中的乡亲们。就在元代元贞年间(1296——1296年),从崖州回到了乌泥径。她看到家乡的纺织技术还很落后,决心革新纺织工具,传授先进技术为乡亲造福。经她革新和推广的“捍(搅车,即轧棉机)、弹(弹棉弓)、纺(纺

车)、织(织机)之具”在当时具有极显著的优越性。

黄道婆在棉纺织工艺上的重大贡献。可归纳为擀、弹、纺、织四项。

第一、擀:改进了“用手剖去其籽”的去棉籽的原始方法,运用了轧车,使进入半机械化,大大提高了生产效率。

“擀”是指轧棉去籽。黄道婆以海南黎族的踏车为基础,创造出一种搅车。它的形制如王祯《农书》所记,主要结构为一对辗轴,即一根直径较小的轴,配合一根直径较大的轴。使用时,两人摇轴,一人将棉喂入两轴之间,利用这两根直径不等,速度不等,回转方向相反的辗轴相互辗轧,使棉籽核和棉纤维分离。以后人们又在这种搅车的基础上加以改进,制出仅用一人操作的脚踏搅车。

据《农书》记载,在黄道婆之前,脱棉籽是棉纺织生产过程中的一道难关。因为棉籽粘生于棉桃内部,为数又多,很不好剥。有些地方用手推“铁筋”碾去棉籽,有的地方直接“用手剖去其籽”,效率都很低,以致原棉常常积压在

汉服详细介绍

汉服详细介绍 汉服的主要款式 汉服穿着的场合

汉服的主要款式 汉服穿着的场合 西安汉服婚礼古典与浪漫全纪录

西安汉服婚礼古典与浪漫全纪录