汉服的染织工艺——棉织工艺

摘要:棉花是大家熟悉的植物纺织纤维,虽然它在我国普遍应用比之丝、麻纤维要晚得多,但由于它有许多优异的纺织性能,宋元以后,迅速取代了葛麻纤维,成为和蚕丝一样重要的大宗纺织原料。我国的棉纺织生产是在 借鉴和吸收传统丝、麻纺织技术的基础上发展起来的...

ie)之枲麻,免绩缉之工,得御寒之益,可谓不麻而布,不茧而絮”(王祯《农书》)的优良特性,所以大约到宋末元初,棉花同时由东南、西北两路向长江流域和黄河流域迅速传播开来,并开始得到政府的重视。

长江流域的松江府,在元初制棉生产技术发展中,后来居上,超越闽、广以及西北地区,成为全国最大的棉纺织中心。松江棉植业的迅速发展是与黄道婆的生产活动分不开的。

黄道婆出生于十三世纪后半叶,是松江府乌泥泾(今上海龙华镇)一个贫苦农民的女儿。为生活所逼,她十二、三岁就到人家当童养媳。由于受不了公婆和丈夫的虐待,早年流落崖州(今海南岛崖县),以道观为家,劳动、生活在黎族兄弟民族姐妹中,从当地黎族人民那里学到了一整套棉纺织加工技术。

成宗元贞年间(公元1295—1296年),年老的黄道婆搭顺道海船从崖州回到乌泥泾。回家乡后,她看到家乡的棉纺织技术十分落后,就根据当地棉纺织生产的需要,总结出一套融会黎族棉织方法和内地原有纺织工艺于一体的完整新技术。她将这套技术广传于人,改变了当地“厥功甚艰”的棉纺织生产状况。经她革新和推广的“捍(搅车,即轧棉机)、弹(弹棉弓)、纺(纺车)、织(织机)之具”在当时具有极显著的优越性。

黄道婆去世后,松江人民感念她的恩德,为她立了祠堂来纪念她。此祠后因战乱被毁,至正二十二年(公元1362年)有人为她重建一祠,并求诗人王逢作诗以为纪念。

黄道婆在棉纺织工艺上的重大贡献。可归纳为擀、弹、纺、织四项。

第一、擀:改进了“用手剖去其籽”的去棉籽的原始方法,运用了轧车,使进入半机械化,大大提高了生产效率。

“擀”是指轧棉去籽。黄道婆以海南黎族的踏车为基础,创造出一种搅车。它的形制如王祯《农书》所记,主要结构为一对辗轴,即一根直径较小的轴,配合一根直径较大的轴。使用时,两人摇轴,一人将棉喂入两轴之间,利用这两根直径不等,速度不等,回转方向相反的辗轴相互辗轧,使棉籽核和棉纤维分离。以后人们又在这种搅车的基础上加以改进,制出仅用一人操作的脚踏搅车。

据《农书》记载,在黄道婆之前,脱棉籽是棉纺织生产过程中的一道难关。因为棉籽粘生于棉桃内部,为数又多,很不好剥。有些地方用手推“铁筋”碾去棉籽,有的地方直接“用手剖去其籽”,效率都很低,以致原棉常常积压在脱籽这道工序上。黄道婆推广了轧棉的搅车之后,工效大为提高,“凡木棉虽多,今用此法,即去籽得棉”,召不致积滞”。

第二、弹:改进了用“线弦竹弧”的弹棉工具,运用了新式的弹弓,比以前用手指拨弦的小弹弓,省力省时。

“弹”是指开松除杂之效的弹棉。在黄道婆之前,江南用以弹棉的弹弓只有一尺五寸长线弦竹弧,效率很低。黄道婆把原来只有一尺五寸长的线弦竹弓,改为四尺长装绳弦的大弹弓,把用手拨弦改为以弹椎敲击绳弦。由于用弹椎敲击,绳弦振幅大,强劲有力每日可弹棉6—8斤,同时增强了弹弓对棉的振荡作用,不仅大大提高了开松效率,而且弹出的棉花既蓬松又洁净。

捍弹工具的革新,使手工棉纺织出现了一个新面貌,为当时松江、上海一带棉纺织业的迅速发展创造了条件。

到了明代,这种弹弓又有了改进,变为“以木为弓,蜡丝为弦”(《农政全书》)的木弓。木弓弓背宽,弓身伸展,当弓弦振荡时,接触棉花的空间加大,使弹棉的功效得到进一步提高。这种弹弓于15世纪传入日本,日本人称为“唐弓”。

第三、纺:从单锭手摇纺车改革为三锭脚踏棉纺车。

“纺”指纺纱。关于纺车,在黄道婆之前,乌泥径一带、松江地区用于纺棉的纺车,都是单锭手摇纺车,织布已有织布机。用单锭纺车,用它纺棉,10小时仅得棉纱四两,需要三到四个人才能供应一架织布机的需要;再者其车的原动轮 较大,纱锭转速较快,发动起来后棉纱常因牵引不及或捻度过大而绷断,所以不太适合纺棉纱。

黄道婆针对这个缺陷,黄道婆和木工师傅利用纺丝纺麻的三锭脚踏纺车,改进了其原有结构,一面将其纱锭数增至三枚,改革成三锭脚踏纺棉车;一面改变其原动轮的规格,使之适当缩小,从而既提高了功效,又解决了棉纱断条问题。用这种纺车纺棉纱,既省力,效率又高。这种纺车由于纺棉纱的性能良好,很快就在松江一带得到推广。

第四、织:发展了棉织的提花方法。使普通的棉布,能呈现出各种美丽的花纹图案。

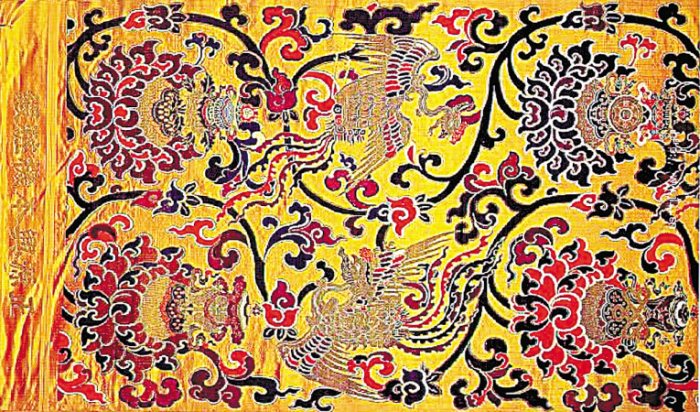

“织”是指织布。黄道婆把江南原有的丝麻织作技术和黎族棉织技术融会贯通,总结出一套先进的“错纱、配色、综线、絜(jie)花”的织造工艺,并且满怀热情地广为传授。她所织的“被褥带帨(shui)其上折枝团凤棋局字样,粲然若写”。

因此,黄道婆的技术改革,不仅改变了“厥功甚艰”的棉纺织状况,大大提高了生产效率,而且使棉织的实用与美观结合起来,成为染织工艺中的一朵新花。

三、棉织工艺的发展史

秦汉的棉织工艺(公元前221年——公元220年)

据《日本纺织技术の历史》记载,秦始皇时(前259—前210年),吴地(今浙江一带)有兄弟二人东渡黄海到日本,传授养蚕织绸技术和缝制吴服。西汉哀帝(前6年到前1年)年间,我国罗织物和织罗技术通过朝鲜传入日本。

我国海南岛生长的灌木型棉花,俗称木棉。古代海南岛人民很早就种植棉花,自纺、自织、自染,制成各种民族服装。秦汉时代,海南岛以生产“广幅布”著名,并由此传入内地。

棉花分粗绒棉和细绒棉两大类(后者质量优于前者)。粗绒棉属于亚洲棉或非洲棉系统,棉纤维粗而短;细绒棉属陆地棉或海岛棉系统,纤维细长,它们均非我国原产。其中非洲棉经过中亚传入我国新疆的时间大约不晚于西汉中期。在新疆罗布淖尔西汉末至东汉的楼兰遗址中,发现国棉布残片;在民丰的墓葬中也发现过东汉时代的棉织物。

魏晋南北朝的棉织工艺(公元220年——581年)

据《梁书·高昌传》记载:魏文帝黄初年间(220—226年),新疆的棉纺织品大量传入中原。该书还记载,其地有“草,实如茧,茧中丝如细纑,名为白碟子,国人多取织为布”。从这一记载推知,当时新疆地区中的是小棉铃的非洲棉(俗称“小棉”)。这种棉产量低,纤维品质也差,但生长期短,成熟早,适合新疆地区的气候特点,所以很早就在新疆得到推广。

到南北朝时期,新疆地区的棉纺织业已具有一定的规模。在吐鲁番高昌时期(公元六世纪)的墓葬中,出土了丝、棉混织的锦和白棉布;在于田县屋于来克遗址的北朝墓葬中,出土了“褡连布”和蓝白印花布;在吐鲁番阿斯塔那发现的高昌和平元年(551年)的契约中,有一次借“叠布”(棉布)六十匹的记载。这些都反映出当时新疆地区的棉纺织业已经相当发达。

白叠布在三国两晋时期,很受中原上层贵族们的欢迎,西域民族的酋长们往往把它当成珍品贡献给中原的统治者。至于海南各国和南朝政府交往而传入棉布的,据《南史列传》卷68所记,有林邑、阿单罗、干陀利、婆利、中天竺等。因此南朝的统治者们也多服用棉布。但由于棉布在当时还不能大量生产,运输不易,棉布的使用还不普遍,只是作为珍品赠送。如陈姚察的门弟曾送他一匹“南布”,“南布”就是棉布。当时对棉布还不易棉称之。

经过东南亚传入华南的亚洲棉(俗称“中棉”),其质量优于非洲棉。这种棉花古代叫“古贝”,也有的文献写作“吉贝”。《梁书·林邑传》曾有关于棉花的记载,“吉贝,树名也,其花成时如鹅毳(cui),抽其绪纺之以织布,洁白与紵布不殊,亦染成五色,织为斑布也”。

三国时期,棉花的种植已遍及珠江、闽江流域。《南州异物志》记载,南方闽广生产的“五色斑布以(似)丝布。斑布的织造,是先将棉纱“染之五色”,然后用提花机“织以为布”。在那时就有如丝绸一般的细洁棉布,说明当时闽广地区的棉纺织技术已具有相当高的水平。

在《蜀都赋》里,还反映出晋时两种染织品,即橦华布(布有橦华)和黄润布(黄润比筒,籝(ying) 金所过)。据晋代刘逵(渊林)注:“橦华者,树名橦,其花柔毳,可绩为布也,出永昌。”《后汉书》,《华阳国志》都有类似记载,这实际是一种棉布。至于黄润布,刘逵注:“黄润谓筒中细布也,司马相如《凡将篇》曰,黄润纤美,宜制禈(hui,襌),扬雄《蜀都赋》曰,筒中黄润,一端数金。”扬雄则说这种棉布是“蜘蛛作丝,不可见风”。可见是极为纤细,所以价值很贵。所谓“黄润比筒”或“筒中黄润”的筒,则是指装布的竹筒。明陈仁锡《潜确居类书》卷93:“黄润,细布也,盛于筒中”。明方以智的《通雅》卷37也有“今之叠布者,必成筒,一筒十端”的记载。

隋唐的棉织工艺(公元581—618—907年)

公元581年,北周的外戚杨坚夺取政权,建立隋朝,定都长安。杨坚就是隋文帝。公元589年,隋灭陈,结束了长期分裂的局面,重新统一了中国。

公元618年,隋朝的李渊在长安称帝,建立唐朝。

唐朝289年,一般又把它分成

汉服详细介绍

汉服详细介绍 汉服的主要款式 汉服穿着的场合

汉服的主要款式 汉服穿着的场合 西安汉服婚礼古典与浪漫全纪录

西安汉服婚礼古典与浪漫全纪录