汉服的染织工艺——麻织工艺

摘要:当人们不知道汉服的时候,错误的认为旗袍是汉人的民族服饰,可是,当知道了汉服的时候,却依然固执的认为旗袍是汉人穿过的,所以旗袍是汉服,那么是不是所有汉人穿过的衣服都是汉服呢?不是的,民族服饰不能等同于时装,更不能将别族的民族服饰认作是自己...

,便可得到分散的纤维。其法最早大概是用在葛纤维上,因为葛的单纤维比较短,大部分在10毫米以下,如果完全脱胶,单纤维在分散状态下就失去纺织价值,只能采取半脱胶的方法。采用煮的方法,作用比较均匀,且易于控制时间和水温。最早的记载也是见于《诗经》,“是刈(yi)是濩(huo),为絺为绤”。秦汉以来这种沸煮法又开始被广泛用在苎麻的脱胶上,其技术水平也越来越高。

灰治法与现代练麻工艺中的精练工艺大体相同,是把已经半脱胶的麻纤维绩拈成麻纱,再放入碱剂溶液中浸泡或沸煮,使其上残余的胶质尽可能地继续脱落,使麻纤维更加细软,而能制织高档的麻织品。其起源也可以追溯至秦以前。最早的叙述,见于《仪礼》的《杂记》和《丧服》中。

三、麻纺织技艺

麻类植物的韧皮纤维是我国历史上使用的最久远的纺纱原料。麻和葛是商周时期最主要的纺织原料。《诗经》中谈到麻和葛的地方有几十处,如“丘中有麻”、“彼采葛兮”、“绵绵藟藟(lei),在河之浒”、“葛之覃兮,施于中谷,维叶莫莫,是刈是濩”、“麻衣如雪”等讲的都是葛麻的种植和加工,可见当时麻纺织之普遍。

春秋战国时期,许多苎麻织品织制的非常精致,有的甚至可以和丝绸媲美。当时的权贵就常将精美的麻织物作为互相馈赠的贵重礼品。

古代的麻布的粗细程度是用“升”也叫“稯(zong)”来说明的,即用经纱的根数来表示的,80根经纱谓之一升。汉唐两代生产的麻类织品的名称,有一些现在还不难考知。仅见于《说文》一书就有绀、缌(si)、緆(si)、緰(tou)、纻、【纟慧】(hui)、絟(quan)、絺(chi)、绤(xi)、绉10种。有的直到唐代仍沿用不废。

緆(xi)、缌、緰(tou)、【纟慧】都是用大麻织作的。缌是先练(先练麻纱)后织的细麻布,緆是先织(先织成布)后练的细麻布,緰又叫緰赀(音同资),是特别细的緆布,【纟慧】是产于蜀地的白细麻布。纻、絟是用苎麻织作的。絟又可写作荃,是细苎布,纻是细而白的苎麻布,絟可能是未曾练治过的,纻是练治过的。絺、绤、绉是用葛织的,絺是细葛布,绤是粗葛布,绉是起绉的细葛布(用两种捻度不同的葛纱相间排列织成的)。

最著名的是汉代蜀地安汉织的“黄润布”(麻织)、云南哀牢织的“阑干布”(麻织)和唐代滁、沔(mian)二州织的“麻赀(zi)”(麻织)、黄州织的“纻赀”(纻织)、郢(ying)、滁、舒、宣、袁等州织的“白纻”(纻织)、永州织的“女子布”(麻织)。

黄润布又名“筒中女布”,以轻细见称,纱支非常纤细,据说整批布竟能卷置于一节竹筒之内。阑干布是带花纹的布,不仅纱支细致,纹样也十分艳丽,当时有人形容它为“织成文章如绫锦”,意思是说它的华美竟然可与绫锦相比,“文章”意即纹样。麻赀、纻赀大致和緰赀相同,都是先经灰治而后织成的特别细致的布。白纻以白为名,一定是具有白的特点。

宋代麻织品的产地集中在南方,尤以广西为最,据说曾出现过“(广西)触处富有苎麻,触处善织布”、“商人贸迁而闻于四方者也”的情况。桂林附近生产的苎麻布因经久耐用,一直享有盛誉,广西邕州地区出产的另一种苎麻织物——綀(音同书)子,也非常出色。据周书记载,綀子是由精选出的细而长的苎麻纤维制成,精细至极,同汉代黄润布的织作效果有些相同,“一端长四丈余,而重止数十钱(一二百克重),卷二入之小竹筒,尚有余地”,用来做成夏天的衣服,十分轻凉离汗。此外,江南地区生产的山后布和綀巾也非常有名。浙江诸暨生产的“山后布”又称“皱布”,织造时将加过不同捻向的经纱数根交替排列,然后再行投纬,织成的布“精巧纤密”,质量仅次于蚕丝织成的丝罗。

明清时期麻纺织生产规模虽比不上丝、棉生产,但在中原、东南、西南等地仍有麻布、纻布、葛布、蕉布的生产,出现了一些地方名产,如福建泉州“府下七县俱产......苎布、葛布、青麻布、黄麻布、蕉布等”。湖北黄陂葛布极精致。这时期苎麻布的织造中往往大量地采用两种或两种以上不同纤维经纱进行交织,并涌现出很多性能和质量均佳的品种,如广东东莞县一带用苎麻和蚕丝交织制成的“色白若鱼冻”的鱼冻布,兼容了丝与苎麻的特点,织物柔软光滑,而且由于布中苎麻纱线残留了一些未脱净的胶质,洗涤时逐步脱胶,使得它又有“愈浣则愈白”的特点。又如福建漳州用苎麻和棉丝交织,由于两种纱的粗细不同,通体均具有明显的横条纹,织物风格和丝织平罗的横条纹有些接近,也或谓之缎罗,虽然是平纹结构,却有特殊的视觉效应。

四、麻织工艺的发展史

商代的麻织工艺

(公元前十六世纪——前十一世纪)

在甲骨文中,有桑、丝、蚕、麻、帛、衣、裘、巾等字,以及从“糸”(si)的字也很多,表明当时已有专门的纺织和缝纫工艺。

商代的染织工艺,主要是丝织和麻织两大类:

麻织工艺

我国最早采用的纺织材料是葛、麻纤维。葛是藤本植物,生长在气候温暖湿润的山区,葛纤维比麻纤维细长,能织成较细薄的织物。葛纤维和苧麻纤维一样,吸湿和放湿比其它纤维都快。用它们织制夏天穿的衣衫,特别凉快、舒适。

我国古代种植的麻类有大麻、苧麻、苘(qing)麻、。苘麻是硬纤维麻,多用于制绳索。大麻和苎麻都是优良的纺织原料。因为我国是大麻和苎麻的原产地,所以国际上也把大麻叫做“汉麻”,把苎麻叫做“中国草”。苎麻纤维细长坚韧,平滑而又丝光,染色容易而褪色困难;苎麻轻爽离汗,挺括透气,很受人们欢迎,在国外也享有盛名。大麻,是一年生草本植物,对土壤和气候的适应性很强。在古代,我国广大地区都有它的踪迹,茂盛的、成片生长的大麻,高达两米左右。青翠挺拔,密密层层,好似无际无边的天然青纱帐。

由于葛对气候和土质的要求较高,种植的范围,又只限于一些山区。苎麻的加工比较麻烦,广大平民又穿不起丝绸,因此,在很长时期内,大麻粗衣成为我国广大人民,特别是劳动群众的主要衣着。

《诗经》中涉及到葛的种植和纺织的有四十多处,表明在商、周时代,葛纤维仍是主要纺织原料之一。《诗经·周南·葛覃》篇记载,“葛之覃兮,施于中谷”,就是说当时的奴隶们把葛的种子撒在山谷之中,不失适宜地加以种植,葛也从野生变为人工种植了。《尔雅》有:“是刈(yi)是濩(hu),为絺为绤”,(絺,细葛布;綌,粗葛布。)这是说把葛藤割回来,放在沸水中煮炼,然后剥取松软的葛纤维,纺织成粗细品种不同的葛布,描述了葛的加工过程。

苎麻的茎和葛藤一样,外皮也有一层纤维和胶质粘结起来的韧皮。但是,苎麻外皮的胶质却难以用沸水煮掉。在新石器时代,通过生活实践以及生产劳动实践,人们从野生苎麻的自然腐烂中得到启发,开始采用自然发酵脱胶。《诗经·陈风》中,有“东门之池,可以沤苧(zhu)”的诗句。沤苧就是利用微生物进行自然脱胶。《诗经》里有十几处提到在池塘或是流速极缓的河滨“可以沤麻”的记载。说明我国早在商周时代,不仅广泛种植葛、苎、麻,而且已掌握物理脱胶和微生物脱胶的方法。

商代的麻织品也有发现,在武官村大墓出土的铜戈上,有不少布纹残痕,可以想见当时是用丝织的绢或麻织的布来包裹这些兵器的。

在安阳殷墟的一个奴隶尸骨上,还发现有黄色粗麻布残痕。

在有的殉葬坑里,还有盛装大量贝饰的麻袋。

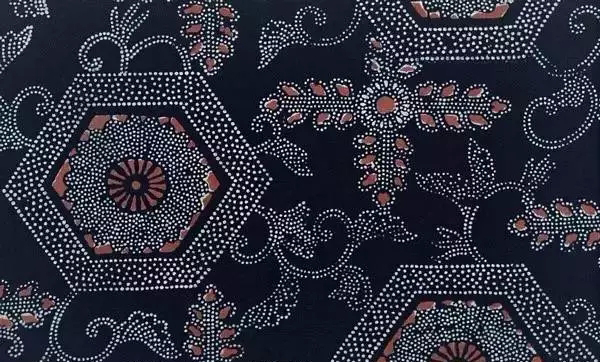

在洛阳东郊摆驾路和下瑶村殷墓,都发现有布质的画幔,上面用黑、白、红、黄等色绘饰的几何形图案。

在大司空村101号殷墓的填土里,曾发现一块花土,它是一段较粗的麻布,布为黑白相间的颜色,上面还用黑色线条画成类似饕餮的图案。据考古学家的研究,这可能属于仪仗一类的东西。

周代(西周)的麻织工艺(约公元前11世纪——公元前771年)

大约公元前十一世纪中期,周武王率兵仅供商纣。商朝灭亡,周朝建立。周朝前期建都镐(hao)京(今陕西西安西南),历史上叫作西周。公元前770年,周朝被迫迁都洛邑(今河南洛阳),历史上叫作东周。东周分春秋和战国两个时期。

在周代,工艺种类增多,分工更细,青铜器令彝和《尚书》的《酒诰》、《康诰》都有“百工”一词,就是指从事工艺制作的工奴和管理生产的百官。

染织工艺中,养蚕、缫丝、织帛、种麻、采葛、织絺、染色,都有专门分工。

根据《周礼·职方》的记载,当时的冀(ji)州产帛,豫州产丝麻。

在周代,专门设立“典枲(xi)”的官吏官吏大麻生产,设立“掌葛”的官吏管理葛的种植和纺织。当时麻织技术已有很大提高,有些苎麻织品已经非常精细,可以与丝绸媲美。

据《礼记·王制》记载:“布帛精粗不中数,幅广狭不中量,不粥于市。”说明周代对布帛的规格已有一定规定,凡是不符合规定的产品,不许拿到市场上出售。

孔颖达疏中有:“布帛精粗者,若朝服之布十五升.......广狭者布广二尺二寸”。所谓升,等于麻缕80根。如布幅内有80根经

汉服详细介绍

汉服详细介绍 汉服的主要款式 汉服穿着的场合

汉服的主要款式 汉服穿着的场合 西安汉服婚礼古典与浪漫全纪录

西安汉服婚礼古典与浪漫全纪录