曲裾的解释

摘要:在马王堆曲裾文物出图之前,所有人都已经不知道曲裾是什么样的了。所有的信息都来自于《礼记》中语焉不详的一句话:“续衽钩边”。

在马王堆曲裾文物出图之前,所有人都已经不知道曲裾是什么样的了。所有的信息都来自于《礼记》中语焉不详的一句话:“续衽钩边”。

那么何为续衽钩边?抠这四个字眼看上去不是那么直接有效,因为已经众说纷纭了一千多年,也没有人能真正想象出怎么把衽“续”一下,还要勾起来?

直到马王堆的发现 , 我们终于知道了什么是曲裾:

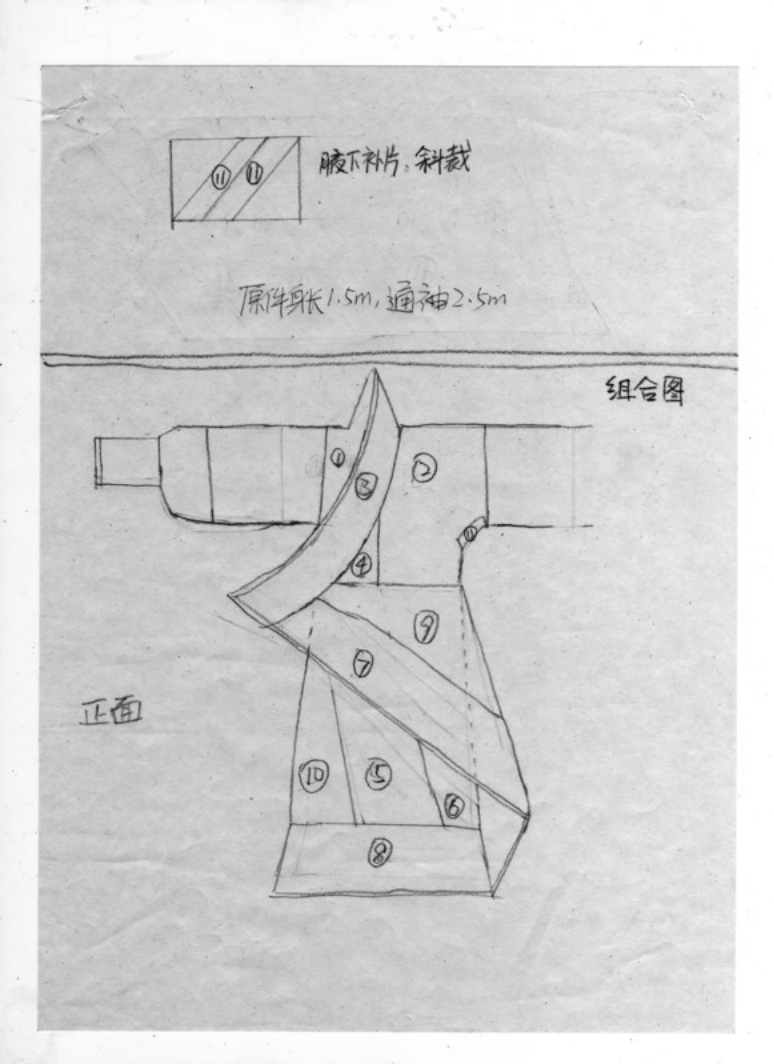

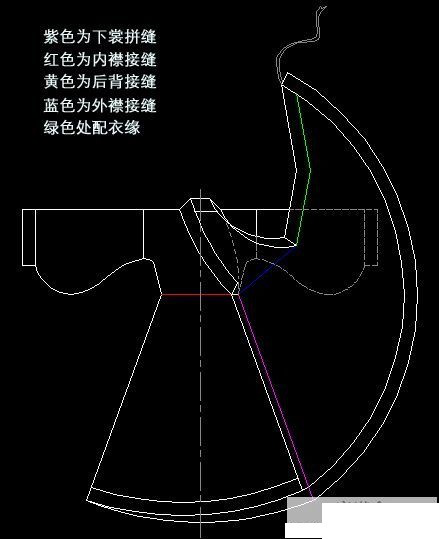

我们这才发现,所谓续衽就是在衽(前中缝外侧的衣襟叫衽 )的外侧接续一个三角形布料,然后钩边就是把这个三角折到背后。

出乎意外的是,曲裾不是在膝前交叉,而是在背后。在膝前交叉的那种款式是今天人们的一种创造发明,或者说是受了和服十二单影响的一种设计。

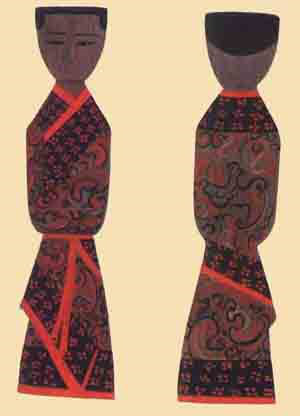

出土的人物俑通常是在前面、两侧或者背后下摆处露出一只三角形。这种“尖角”、“燕尾”、"鱼尾",为什么会有这种奇怪的非常有特色的造型呢?很有可能是因为走动造成的变形。因为衣服版型是平面的,而人体是立体的,从平面到立体的转化过程中,由于人体走动的动作影响,必然有一点错位误差,造成了下摆散开成“鱼尾”,或者长度、宽度不一致,在特定情况特定姿势下就会出现特殊的一些”形状特征“,正如和服十二单完全是直筒型,却看上去像是在正前方开衩一样。

然后因为这个神物引发了无数的争论 :

于是让高春明一拍脑袋,突发奇想,想出来一个“多绕龙虾曲”,正好迎合了女孩子喜欢蛋糕裙、蓬蓬裙、A字裙的流行化审美观,于是龙虾曲一炮走红。

其实如果仔细观察所谓“多绕曲裾”的裁剪图就会发现,本应该和衽相连的“续衽”已经不再和衽连续在一起,下摆接续部分变成一个独立的斜角扇形,拉出外面。不连在一起的续衽还是“续”衽吗?

那么,如何解释前面提到的那个湖北舞俑呢?它看上去是绕了两道,而且奇怪的是续衽的终点跑到左侧面去了。

一种解释是它的续衽特别宽阔、特别长,多绕了半圈,导致终点从背后一直拉到身体左侧。但是按这样计算的话,袖根得有多窄呢?按照人的前胸和后背长度大约相等,腋部前后距离大约相当于人体横向宽度的一半。可以用一条布带做试验,为了把续衽顺利地拉到左侧腋下,袖根的宽度只能有:15cm。而汉服袖根,深衣规定袼之高下可以运肘,就是30cm-40左右。 要知道,现代夹克的袖根都有20-25cm(用我的衣服实测),而15cm的袖根,那袖子就是紧身衣了。

这种解释其实也可以马马虎虎接受,只是会做得很丑而已。

然后我们注意到该木俑正面图左下角,其身着之曲裾续衽开始60度角上升,形成一个位于下摆的三角部位。而马王堆曲裾也有这一特征:

但是,奇怪的是,马王堆曲裾的复原品穿着时续衽上升形成的三角形位于左侧下摆,但这个舞俑的下摆三角形却跑到了右前方。我想了很久这个问题,直到有一次看美术史上古埃及绘画“半身扭曲”特点人像的照片。

先不谈遥远的古埃及,先说在我们现代生活中就有的一个现象:我们知道舞蹈动作中有一种很普遍的上半身侧身动作,下半身不动,上半身向左转身90度:

几乎所有的舞蹈中都有类似的上半身侧身动作。再用来对比舞俑的话就会发现,他不是正是这个动作吗?通过同样的向左扭腰90度,面朝左侧,而腿脚位置不动的动作,把本来位于左下摆的续衽上升处的三角“转”到了面前,而续衽钩边的位置从背后“转到了左侧。然后在制作舞俑的时候经过了艺术加工变形,抽象化、平面化,把上身的领子直线化和对称化,就成了现在这种样子。因为没有画出脚来,而且几何抽象化程度很重,使我们难以一眼就看出他下半身的朝向。

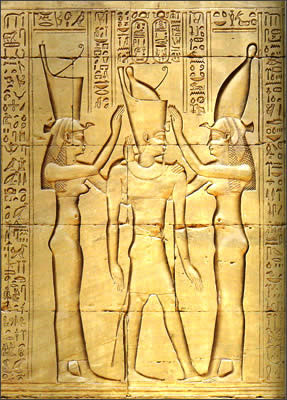

无独有偶,古代埃及的壁画和雕塑中也有很多奇怪的这种半身扭转的特点。在上古时代的绘画和雕塑中经常出现,因为上古时代透视理论还没有得到发展,古埃及的绘画大都采用了固定化的模式,即正面的眼睛长在侧面的头部,正面的上身安装在侧下身上,四肢保持侧面。古埃及的绘画似乎不追求体积感,画面也全无空间透视。程式化的观念也反映着创作者依据的不是视觉经验,而是既定的观念和规范。

对于更详细的信息有兴趣的同学可以查阅《古埃及美术》,我就举两个例子:

看上去和湖北舞俑的特点是不是很相似呢?如果我们根据这些壁画和雕塑推断出古埃及都是,两只脚横着爬的“螃蟹人”,那岂不贻笑大方。

沈从文谈唐代女子服饰

沈从文谈唐代女子服饰 酒文化到底多深厚?看下面这些青铜器具就知道了!

酒文化到底多深厚?看下面这些青铜器具就知道了! 汉服分类Q版图解 汉服有哪些种类?

汉服分类Q版图解 汉服有哪些种类?